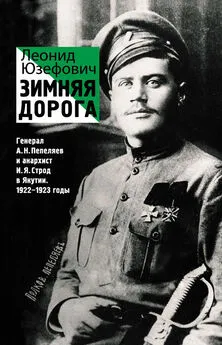

Леонид Юзефович - Зимняя дорога

- Название:Зимняя дорога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога краткое содержание

«Октябрь», 2015, №№ 4–6.

В то время как новейшая историческая проза мутирует в фантастику или эмигрирует на поле нон-фикшн, роман Леонида Юзефовича пролагает иной путь к памяти. Автор доказывает, что анализ – такая же писательская сила, как воображение, но, вплотную придерживаясь фактов – дневниковых записей, писем, свидетельств, – занят не занимательным их изложением, а выявлением закономерностей жизни. Карта боевого похода «белого» генерала и «красного» командира в Якутию в начале двадцатых годов прошлого века обращается для читателя в рисунок судьбы, исторические документы вплетаются в бесконечные письмена жизни, приобщающие читателя к архиву бесценного человеческого опыта.

Роман о том, как было, превращается в роман о том, как бывает. Из хроники вырастает миф – о чем автор скупо обмолвится, на миг прервав скрупулезную реконструкцию чужих приключений. Да, в романе содержатся ростки для сказки о поиске «ключа бессмертия» в «заколдованном лесу» под «ледяной горой», для мифа о крае света и вечно стартующей одиссее, но точно также в нем прорастают сотни романов, трагических опер, горьких и ироикомических повестей. Это документальное полотно собрано из сюжетов, каждый из которых достоин самостоятельного повествования, но в то же время парадоксально не нуждается в нем – потому что в литературном отношении слишком легко распознаются его завязка, жанр и мораль. Сюжет жизни неповторим – но, будучи выпростан в художественное измерение, он оказывается всего лишь эхом тысячи раз от века произнесенного. Тогда как концентрация непридуманных и не разработанных сюжетов в романе создает ощущение богатства и неподдельности самой жизни.

Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в разгар междоусобной войны отправляются в вечное странствие – и, каковы бы ни были их политические убеждения, цель их похода оказывается куда существенней и сложнее исторически обусловленной идеологии.

* * *

Кульминация документального эпоса о якутском походе белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда – многодневная осада Сасыл-Сысы, Илиада во льдах. Посланцы гражданской войны сталкиваются, как троянцы и греки, у стен, выложенных телами их павших товарищей, удерживая друг друга в магическом круге войны, свершая волю богов. Селение из пяти юрт, затерянное в морозной пустыне, в романе Юзефовича становится цитаделью мифа, рассказывающего вечную историю о жизни и смерти в обстоятельствах края света и края века.

* * *

Гибель героя – вершина мифа, итог странствий всей жизни. Заключительные главы романа застают белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда в обстоятельствах постжизни, за пределами времени эпических подвигов – времени, когда им понадобится все мужество, выкованное в дорогах и битвах, чтобы достойно принять несправедливое воздаяние родины.

(Валерия Пустовая)

Зимняя дорога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сольц носил почетный титул «совести партии», но требовал строжайшего соблюдения законности лишь применительно к ее членам. На прочих это требование распространялось по обстоятельствам. Белый генерал, не отбывший свой законно полученный срок, не должен был его заинтересовать.

Пепеляев остался в тюрьме, а Вострецов, через год отличившись в боях во время советско-китайского конфликта на КВЖД, был назначен командиром корпуса. Ему прочили блестящую карьеру, но в 1932 году, в Новочеркасске, он ночью, один, ушел на кладбище, как в Харбине когда-то уходил Пепеляев, и застрелился из нагана.

Причиной самоубийства будто бы стал рецидив старой душевной болезни, но эти слухи могли инспирироваться сознательно и скрывать за собой все, что угодно.

Предсмертной записки Вострецов не оставил.

2

В конце лета 1924 года Строд со второй попытки доехал до Москвы и был зачислен на Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел», они же – имени III Коминтерна. Лекции по тактике ему читал прототип Хлудова из пьесы Булгакова «Бег» – вернувшийся в СССР врангелевский генерал Яков Слащев. На его пример Вострецов ссылался в письме к Сольцу.

Курсы были полугодичные, но под новый 1925 год Строд, бросив учебу и не получив документ об окончании курсов, открывший бы перед ним путь к военной карьере, срочно выехал в Якутск. Причина – телеграмма ЯЦИК с просьбой помочь в борьбе с очередной волной повстанческого движения.

На этот раз восстали приморские тунгусы. Они всегда жили по своим родовым законам, а теперь власти обложили налогом их оленей, собак и даже каждое дерево, срубленное на жердь для урасы или на бересту для лодки, что для тунгусов было примерно то же самое, как если бы их заставили платить за воздух, которым они дышат. Правила регистрации пушнины дошли до полного абсурда: на тысячеверстных таежных просторах охотник обязан был прибыть непременно в Аян или Нелькан, найти представителя власти (тот мог быть пьян, или не в духе, или уехать по делам), предъявить разрешение на охоту вкупе с квитанцией об уплате пошлины за таковое разрешение и добытые шкуры, причем их головную часть следовало предварительно очистить от жил и прожилок для удобства наложения на нее печати, затем с помощью человека, знающего тунгусский язык и умеющего писать по-русски, что вместе встречалось нечасто, заполнить анкету с точным указанием, в каком месте и в какой день какого месяца был убит тот или иной зверь, и еще уплатить пятипроцентный сбор с гипотетической стоимости каждой шкуры. При ее продаже приходилось заново проходить аналогичный, бессмысленный и мучительный для лесных жителей бюрократический лабиринт. Доведенные до отчаяния тунгусы захватили Аян, арестовали с десяток милиционеров и советских уполномоченных, не забывая, впрочем, досыта их кормить, и объявили Аяно-Нельканский район независимой Тунгусской республикой. Цель – лишить пришлых людей власти над ее гражданами. План этот созрел у тунгусских старейшин еще год назад, когда они предлагали Пепеляеву стать у них кем-то вроде военного министра.

О причинах восстания Строд мало задумывался. Ему достаточно было знать, что оно «контрреволюционное» и «вооруженными силами» мятежников численностью в пару сотен человек командует не кто иной, как Артемьев. Прошлой весной он расстался с Вишневским на Джугджуре, позже был прощен, обещав не поднимать оружия на советскую власть, но посчитал, что она первой нарушила свои обещания.

В Якутске Строд сформировал отряд и двинулся на восток, но по пути узнал, что красный десант, прибывший на пароходе из Владивостока, захватил Аян и Нелькан. Артемьев со своими тунгусами и якутами ушел в центр Якутии, в район Петропавловского. Строд послал ему письмо, получил ответ и один, как всегда, без револьвера и даже без шашки, выехал на переговоры – у него имелась «установка ЯЦИК» обещать амнистию всем сложившим оружие. Артемьев сдался, прибыл в Якутск, сочинил там покаянное письмо, опубликованное в «Автономной Якутии», и на память сфотографировался вместе со Стродом. На обороте снимка тот в знак примирения написал бывшему врагу несколько слов, не подозревая, как дорого обойдется ему эта надпись.

Тогда же Строд женился на двадцатидвухлетней Клавдии Андриановой, уроженке Витима. Она служила фельдшером в его отряде, и роман, надо думать, завязался во время похода. В ней, как у большинства здешних старожилов, текла смешанная, русско-якутская кровь. Светловолосая, женственная, чуть курносая, с длинной шеей и нежным, по-девичьи округлым лицом, она до старости сохранит копну пышных волос, но с возрастом, судя по фотографиям, все сильнее будет походить на якутку. Этим браком Строд скрепил отношения со своей второй родиной.

Через год Клавдия Георгиевна родила сына, получившего имя Новомир. Впоследствии она говорила ему, уже взрослому, что его отец всегда о ней заботился, берег от тяжелой работы по хозяйству, но это лишь часть правды. Жизнь с нервным, неуживчивым, выпивающим Стродом была для нее нелегкой.

Жили в Иркутске, Строд служил заместителем командира полка. После семи тяжелых ранений он часто болел (полученная в Сасыл-Сысы пуля навсегда осталась у него в правом легком) и летом 1927 года был уволен из армии по состоянию здоровья. В качестве компенсации его наконец приняли в ВКП(б).

Тем временем в Якутии началось последнее из национальных движений смутного десятилетия – «ксенофонтовщина». Оно считалось антисоветским «восстанием», хотя, в сущности, таковым не было. Павел Ксенофонтов, его идеолог, юрист с дипломом Московского университета, работал в наркомате финансов ЯАССР и не имел конфликтов с властью, пока не попытался вынести на публичное обсуждение вопрос о том, что Якутия должна быть не автономной, а союзной республикой с теми же правами, какие имеют Узбекистан или Белоруссия. Летом 1928 года Ксенофонтов с группой последователей ушел в тайгу, скитался от улуса к улусу, пропагандируя свою диссидентскую идею и критикуя «произвол ГПУ», при котором «советская конституция превратилась в клочок бумаги», а «личность трудящегося низведена до положения бесправной скотины».

Неукротимый Артемьев, после второй амнистии служивший в Нелькане счетоводом, немедленно влился в ряды его сторонников, называвших себя «конфедералистами». Простые якуты плохо понимали, чего хочет лидер движения, но из-за недовольства новыми налогами его проповедь, как и радикальные призывы Артемьева «освободиться из власти русских», имела некоторый успех. Ксенофонтовцев объявили «бандитами», хотя они избегали насильственных действий (за полгода «восстания» был убит всего один милиционер), и решили применить против них силу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: