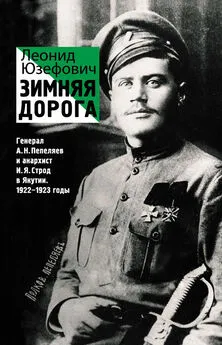

Леонид Юзефович - Зимняя дорога

- Название:Зимняя дорога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога краткое содержание

«Октябрь», 2015, №№ 4–6.

В то время как новейшая историческая проза мутирует в фантастику или эмигрирует на поле нон-фикшн, роман Леонида Юзефовича пролагает иной путь к памяти. Автор доказывает, что анализ – такая же писательская сила, как воображение, но, вплотную придерживаясь фактов – дневниковых записей, писем, свидетельств, – занят не занимательным их изложением, а выявлением закономерностей жизни. Карта боевого похода «белого» генерала и «красного» командира в Якутию в начале двадцатых годов прошлого века обращается для читателя в рисунок судьбы, исторические документы вплетаются в бесконечные письмена жизни, приобщающие читателя к архиву бесценного человеческого опыта.

Роман о том, как было, превращается в роман о том, как бывает. Из хроники вырастает миф – о чем автор скупо обмолвится, на миг прервав скрупулезную реконструкцию чужих приключений. Да, в романе содержатся ростки для сказки о поиске «ключа бессмертия» в «заколдованном лесу» под «ледяной горой», для мифа о крае света и вечно стартующей одиссее, но точно также в нем прорастают сотни романов, трагических опер, горьких и ироикомических повестей. Это документальное полотно собрано из сюжетов, каждый из которых достоин самостоятельного повествования, но в то же время парадоксально не нуждается в нем – потому что в литературном отношении слишком легко распознаются его завязка, жанр и мораль. Сюжет жизни неповторим – но, будучи выпростан в художественное измерение, он оказывается всего лишь эхом тысячи раз от века произнесенного. Тогда как концентрация непридуманных и не разработанных сюжетов в романе создает ощущение богатства и неподдельности самой жизни.

Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в разгар междоусобной войны отправляются в вечное странствие – и, каковы бы ни были их политические убеждения, цель их похода оказывается куда существенней и сложнее исторически обусловленной идеологии.

* * *

Кульминация документального эпоса о якутском походе белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда – многодневная осада Сасыл-Сысы, Илиада во льдах. Посланцы гражданской войны сталкиваются, как троянцы и греки, у стен, выложенных телами их павших товарищей, удерживая друг друга в магическом круге войны, свершая волю богов. Селение из пяти юрт, затерянное в морозной пустыне, в романе Юзефовича становится цитаделью мифа, рассказывающего вечную историю о жизни и смерти в обстоятельствах края света и края века.

* * *

Гибель героя – вершина мифа, итог странствий всей жизни. Заключительные главы романа застают белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда в обстоятельствах постжизни, за пределами времени эпических подвигов – времени, когда им понадобится все мужество, выкованное в дорогах и битвах, чтобы достойно принять несправедливое воздаяние родины.

(Валерия Пустовая)

Зимняя дорога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«В якутской тайге» вышла из типографии в начале 1930 года, а уже осенью окрыленный Строд с семьей переезжает из Томска в Москву и, как выражается его единственный биограф, «целиком посвящает себя литературной деятельности».

УБИТЬ СТАЛИНА

1

На литературном поприще Строд сделал впечатляющие успехи, но его руководство томским ОСОАВИАХИМом и Домом Красной армии оставляло, видимо, желать лучшего. Нового назначения ему не дали, зато теперь он мог писать не только в свободное от службы время. Вопрос о заработке и крыше над головой перед ним не стоял – в тридцать шесть лет он получил персональную пенсию РККА и отдельную квартиру в Москве, в Ново-Басманном тупике. Клавдия Георгиевна поступила в мединститут.

На гребне успеха второй книги Строда – «В якутской тайге» – вышло второе издание первой – «В тайге». Через год в «Молодой гвардии» переиздали вторую, но в сильно переработанном варианте. Ситуация в стране быстро менялась, и чуткий к новым веяниям Литвин-Молотов, который скоро забросит издательские дела и начнет делать карьеру профессионального теоретика марксизма-ленинизма, усмотрел в книге немало изъянов. Основных было два – избыток натурализма и недостаток идеологии.

Строд послушно убавил лишнее и добавил недостающее. По-прежнему не упоминалось, что охотские ревкомовцы на телеграфной станции Алах-Юнь дошли до людоедства, зато во втором издании появился развернутый эпизод с пытками, которым их подвергли люди Яныгина. Приводились разговоры мучителей с жертвами и между собой, словно автор при этом присутствовал. Если речь шла о зверствах белых, натурализм приветствовался, но в главах об осаде Сасыл-Сысы исчезли многие жутковатые, а соответственно и малоэстетичные подробности. Была урезана сцена, где Строд при ярком солнечном свете смотрит на баррикады из трупов, перечисляет увечья мертвецов, узнает погибших друзей. Страдания красноармейцев остались, но еще сильнее были просветлены сознанием жертвенности во имя Коммунистической партии. Бойцы Строда умирали с клятвами верности ей на холодеющих устах и просьбами передать об этом по начальству. Кажется, на весь текст был наброшен некий флер, не очень вроде бы и заметный, но ощутимый при внимательном чтении.

Наверняка под нажимом Литвина-Молотова в предисловии была вычеркнута фраза о заимствованиях из записок ротмистра Нудатова. Советскому писателю не к лицу было иметь такого соавтора, к тому же на слуху оставалась скандальная история с Шолоховым, обвиненным в использовании рукописи некоего белого офицера при работе над «Тихим Доном». За двумя подобными случаями просматривалась угрожающая тенденция.

Какие-то изменения Строд мог внести по совету редакционных работников, но некоторые – и по собственной инициативе. Ему хотелось быть настоящим писателем, а «В якутской тайге» – это все же не совсем проза. Он убрал часть приведенных в первом издании документов, поработал над стилем, местами проредил нагромождение замедляющих действие деталей. Разрослись диалоги, беллетрист оттеснил на задний план историка и мемуариста. Это пошло на пользу книге, она стала занимательнее и проще, но отчасти утратила первоначальную тяжелую, суровую силу.

Незадолго перед тем Строд впервые после пятилетнего перерыва побывал в Якутии, а по возвращении в Москву издал брошюру об этой поездке. Его приглашали на торжества в честь десятилетней годовщины образования ЯАССР. Там он заседал в президиумах, посетил «кряжевую биржу», выступал перед пионерами, рабселькорами, колхозниками, по осоавиахимовской привычке предупреждая слушателей о «важности усиления боевой и политической подготовки в армии, авиации и флоте в связи с нарастающей угрозой со стороны империалистических держав». Увидев «свежие приношения жертвенному дереву над спуском в долину Лены», Строд разразился гневной тирадой о «живучести пережитков суеверия, поддерживаемого мракобесами шаманской религии». Раньше за ним такого не водилось.

Новый язык давался ему тяжело, и вместо книги «Якутия в прошлом и настоящем», которую он, выступая на юбилейных мероприятиях, обещал написать, из-под его пера вышла только эта брошюра с ненатуральными восторгами по поводу колхозов и лесопилок. Она стала последней попыткой Строда примириться с действительностью, которая нравилась ему все меньше.

Условия для работы у него были идеальные, а денег – даже с излишком. Помимо гонораров за переиздания, ему как персональному пенсионеру РККА ежемесячно платили двести рублей, за ордена – восемьдесят, еще сто двадцать составляла пенсия Якутского правительства. Вдобавок Курашов, по линии ГПУ тоже перебравшийся в столицу, пристроил его на должность председателя правления артели «Топроиз» («Товарищество производителей-изобретателей»), изготавливавшей радиоаккумуляторы. Строд появлялся там редко, но в месяц получал триста-четыреста рублей. При таких доходах он мог жить безбедно и содержать нигде не работавшую жену-студентку. Отношения в семье были нормальные, писать ему никто не мешал, тем не менее книга «В якутской тайге» завершила его путь в литературе.

2

Однажды Строды всей семьей пришли в гости к родной сестре Клавдии Георгиевны, Нине, и ее мужу, Якову Ахизарову. Пока взрослые сидели за столом, семилетний Новомир играл с двоюродным братом, своим сверстником. Тогда-то Нина и услышала, как племянник заявил ее сыну: «Моему папе все нипочем. Хоть Сталин и главный, но папа его убьет».

На застолья в коммунальных квартирах нередко приглашали соседей. Непонятно, был ли в комнате кто-то еще, кроме Строда с женой, его свояченицы с мужем и их детей, но скоро супруги Ахизаровы дали показания в ГПУ.

Как выяснилось, Клавдия Георгиевна неоднократно жаловалась сестре, а та, естественно, передавала мужу, что весной 1933 года Строд запил и пьет уже полгода. Выпить он любил всегда, Байкалов не преувеличивал, говоря о его «пристрастии к спиртному», но теперь это приобрело характер хронической болезни. В писательской среде близких знакомств у него не завелось, пил он в компании военных, с Курашовым в том числе, и с сотрудниками московского представительства ЯАССР. Строд платил за всех. Он в месяц получал больше, чем Пепеляев сумел скопить за год.

Его запои легко списать на то, что не выдержал испытания славой и деньгами, но причина была не только в этом. Еще раньше, снявшись с учета в одной партийной организации, к другой он не прикрепился, не платил членские взносы, не посещал собраний и фактически выбыл из партии, что было равносильно гражданской смерти. На просьбы жены как-то исправить это нетерпимое положение Строд отвечал: «Плевать мне на партию!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: