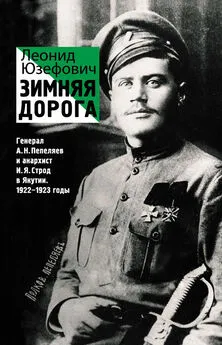

Леонид Юзефович - Зимняя дорога

- Название:Зимняя дорога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога краткое содержание

«Октябрь», 2015, №№ 4–6.

В то время как новейшая историческая проза мутирует в фантастику или эмигрирует на поле нон-фикшн, роман Леонида Юзефовича пролагает иной путь к памяти. Автор доказывает, что анализ – такая же писательская сила, как воображение, но, вплотную придерживаясь фактов – дневниковых записей, писем, свидетельств, – занят не занимательным их изложением, а выявлением закономерностей жизни. Карта боевого похода «белого» генерала и «красного» командира в Якутию в начале двадцатых годов прошлого века обращается для читателя в рисунок судьбы, исторические документы вплетаются в бесконечные письмена жизни, приобщающие читателя к архиву бесценного человеческого опыта.

Роман о том, как было, превращается в роман о том, как бывает. Из хроники вырастает миф – о чем автор скупо обмолвится, на миг прервав скрупулезную реконструкцию чужих приключений. Да, в романе содержатся ростки для сказки о поиске «ключа бессмертия» в «заколдованном лесу» под «ледяной горой», для мифа о крае света и вечно стартующей одиссее, но точно также в нем прорастают сотни романов, трагических опер, горьких и ироикомических повестей. Это документальное полотно собрано из сюжетов, каждый из которых достоин самостоятельного повествования, но в то же время парадоксально не нуждается в нем – потому что в литературном отношении слишком легко распознаются его завязка, жанр и мораль. Сюжет жизни неповторим – но, будучи выпростан в художественное измерение, он оказывается всего лишь эхом тысячи раз от века произнесенного. Тогда как концентрация непридуманных и не разработанных сюжетов в романе создает ощущение богатства и неподдельности самой жизни.

Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в разгар междоусобной войны отправляются в вечное странствие – и, каковы бы ни были их политические убеждения, цель их похода оказывается куда существенней и сложнее исторически обусловленной идеологии.

* * *

Кульминация документального эпоса о якутском походе белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда – многодневная осада Сасыл-Сысы, Илиада во льдах. Посланцы гражданской войны сталкиваются, как троянцы и греки, у стен, выложенных телами их павших товарищей, удерживая друг друга в магическом круге войны, свершая волю богов. Селение из пяти юрт, затерянное в морозной пустыне, в романе Юзефовича становится цитаделью мифа, рассказывающего вечную историю о жизни и смерти в обстоятельствах края света и края века.

* * *

Гибель героя – вершина мифа, итог странствий всей жизни. Заключительные главы романа застают белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда в обстоятельствах постжизни, за пределами времени эпических подвигов – времени, когда им понадобится все мужество, выкованное в дорогах и битвах, чтобы достойно принять несправедливое воздаяние родины.

(Валерия Пустовая)

Зимняя дорога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гарнизон Якутска был невелик, в помощь ему начали вербовать добровольцев. Возглавить их позвали Строда. Он с радостью согласился и, забыв о болезнях, с небольшим отрядом выступил в сторону Усть-Маи, но в это время Ксенофонтов, решив, что его идеи уже проникли в массы, явился в Якутск и призвал сторонников последовать своему примеру. От имени правительства ЯАССР всем им посулили амнистию.

Руководствуясь этой генеральной линией, Строд вступил в переписку с предводителями двух крупнейших «конфедералистских» отрядов – Артемьевым и бывшим командиром Нарревдота Михайловым. При личной встрече он убедил их выслать троих человек в Якутск – удостовериться в правдивости его заверений о милости к падшим – и договорился, что, если все обстоит так, как он сказал, оба со своими людьми выйдут из тайги.

Разведчики уехали, дело шло к капитуляции, как вдруг Строд получил от уполномоченного ОГПУ Буды приказ, прямо противоречивший прежним: «Использовать переговоры для нападения и уничтожения банды».

Эту директиву он проигнорировал, посчитав, что она вызвана незнанием сложившейся обстановки, но, даже и допуская, что приказ Буды продиктован какими-то недоступными его пониманию резонами, нарушить свое честное слово Строд не мог. Он неизменно вел себя по-рыцарски, гордился этим и не готов был отказываться от того, на чем зиждилось его самоуважение.

Переговоры были продолжены. Артемьев с Михайловым сдались, их люди были распущены по домам, а сами они отправились в Якутск, где, вопреки обещаниям Строда, искренне полагавшего, что недоразумение с приказом Буды разрешится в пользу здравого смысла, обоих арестовали. Времена изменились, националист становился опаснее классового врага. Непродолжительное следствие завершилось молниеносно приведенным в исполнение приговором: Ксенофонтов, Артемьев, Михайлов и еще сто двадцать пять «конфедералистов» были расстреляны, до двух сотен разослали по лагерям.

За неподчинение приказу Строда отстранили от должности, обвинив его в близких отношениях с «бандитами» и сочувствии идеям Ксенофонтова. Подозрения вызвала найденная у Артемьева их общая фотография с дарственной надписью Строда и приятельские по тону письма, которые в процессе переговоров о капитуляции он писал своим старым знакомым, ныне – «вожакам банд». Встал вопрос об исключении его из партии, но слава героя Сасыл-Сысы исключала возможность принять решение на местном уровне. Дело передали на рассмотрение ЦКК – Центральной Контрольной комиссии ВКП(б), ведавшей чистотой партийных рядов.

Строд приехал в Москву и предстал перед ней лично. Защищаясь, он отрицал обвинение в симпатии к «бандитам», а отказ их уничтожить объяснял тем, что не в силах был это сделать из-за малочисленности и небоеспособности своего отряда.

«У меня были такие трусы и подлецы, каких я никогда не имел, – сетовал Строд, но доводы, свидетельствующие об их нравственной низости, приводил довольно странные: – Они теряли патроны, гранаты и даже винтовки».

Это говорит о расхлябанности его недотепистых бойцов, но никак не об их моральном облике. Кажется, эмоциональность первой фразы связана с тем, что слова «трус» и «подлец» постоянно присутствовали у Строда в мыслях. Они характеризовали его самого, каким он мог стать, если бы подчинился приказу Буды. Эти два слова – знаки опасности, которой ему удалось избежать.

Оправдания выглядели не слишком убедительно, тем не менее, учитывая его заслуги и три ордена Красного Знамени, с ним обошлись относительно мягко: из партии не выгнали, ограничившись взысканием, но на три года запретили ему въезд в Якутию, недавно им же и спасенную от вражеского нашествия. Клавдия Георгиевна рассказывала, что муж воспринял это как вопиющую несправедливость.

В 1928 году Строд поселился на родине Пепеляева, в Томске: он был назначен «секретарем» здешнего отделения ОСОАВИАХИМа [28] Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, позднее – ДОСААФ.

, а по совместительству – заведующим гарнизонным Домом Красной армии в здании бывшего Дворянского собрания.

В Томске жил один из двух уцелевших и оставшихся на свободе братьев Пепеляевых, Михаил (второй, Аркадий, военный врач, спасенный от расстрела в ЧК квартировавшим в одном с ним доме Ярославом Гашеком, осел в Омске). Михаил Николаевич в чине капитана служил в армии Колчака, несколько лет провел в концентрационном лагере и в исправительно-трудовой колонии, затем вернулся в родной город. Здесь оставались его жена и дочь. Он хорошо рисовал и, чтобы прокормить семью, готов был послужить своим талантом чему угодно, вплоть до дела революционной агитации масс, на что в те годы был большой спрос, но за ним стояли тени двух старших братьев – расстрелянного с адмиралом председателя Совета министров Омского правительства и знаменитого белого генерала. Принять его на работу никто не осмеливался, Михаил Николаевич перебивался случайными заработками, семья бедствовала. Единственным человеком, не побоявшимся взять его к себе на службу, оказался Строд.

Почти два года Пепеляев-младший проработал у него штатным художником: рисовал плакаты и портреты вождей, украшал актовый зал к праздникам, расписал фресками парадные помещения в Доме Красной армии, но вскоре после того, как Строд навсегда покинул Томск, Михаила Николаевича арестовали. В заключении он оформлял лагерные клубы, в 1937 году на него завели новое дело и увезли в Новосибирск. Там же находился тогда и старший брат, но маловероятно, что они увиделись перед смертью.

3

После разгрома «ксенофонтовщины», ожидая начала навигации по Лене, Строд с февраля по июнь просидел в Якутске. В эти месяцы вынужденного безделья он написал свою первую книгу – «В тайге», посвященную событиям в Якутии с начала Гражданской войны до разгрома восстания Коробейникова. Центральное место в ней занимали эпизоды боев с повстанцами, гибель Каландаришвили и Широких-Полянского, экспедиция самого Строда в Вилюйск и Сунтар.

Вообще-то «В тайге» – второй его литературный опыт. Первым был очерк «Унгерновщина и семеновщина», напечатанный в журнале «Пролетарская революция» в 1926 году. Содержание ясно из заголовка – Строд рассказывал о своем участии в борьбе с Семеновым и Унгерном в Забайкалье и между прочим о преследовании партизан-анархистов советским командованием. У него оказалось легкое перо, слух на живую речь и память прирожденного литератора, автоматически отбирающая из хаоса жизни все то, о чем когда-нибудь можно будет написать.

В очерке много ярких, иногда страшных подробностей – например, в рассказе о сожженной унгерновцами Кулинге: «На отлете, саженях в трехстах от станицы, стояла единственная водяная мельница, тоже сожженная. Сразу никто из нас не заглянул туда, и только спустя некоторое время несколько человек пошли к ней. Не мельница интересовала их, а два человека, нагнувшихся над продолговатым, больше аршина, ящиком и будто бы ведших между собой беседу. Решили узнать, что за люди тут появились и откуда пришли. Странно показалось, что собеседники ни разу не оглянулись, даже не пошевелились, словно не слышали дружного ясного топота десятков ног. Загадка скоро разрешилась – оба были мертвы. Опять тяжелая мучительная картина – старики 70 и 65 лет заколоты штыками. Прежде чем поджечь мельницу, унгерновцы вытащили оттуда мучной ларь, наполовину заполненный мукой, и к нему за вбитые в стенку гвозди привязали седовласых старцев. Одному вложили в руки пустой мешок, другому – совок. Их нагнутые трупы закоченели в таком положении. Издали получалось впечатление, что один насыпает перемешанную с кровью муку другому. Изодранные, с кровавыми пятнами, брюки у обоих были спущены, икры изгрызены свиньями или голодными собаками».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: