Дмитрий Москаленко - История деградации азбуки

- Название:История деградации азбуки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4474-2237-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Москаленко - История деградации азбуки краткое содержание

В как таковой «письменности на бумаге» в древности не было острой необходимости, т. к. хранение и передача информации осуществлялась на энергоинформационном плане. Это как сейчас, например, мы используем компьютеры, телевизоры, интернет и сотовые телефоны для записи, хранения и передачи информации, и по сути сама письменность на бумаге уже становится менее актуальна. Точно так же в древности не было надобности использовать бумажные и подобные носители для хранения и передачи информации.

История деградации азбуки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

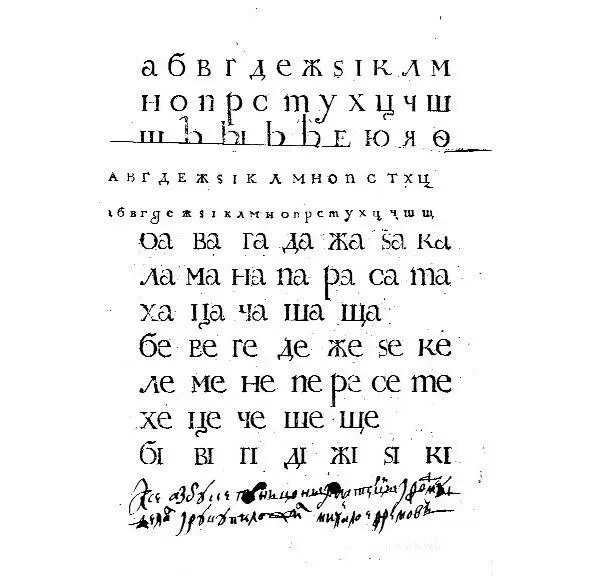

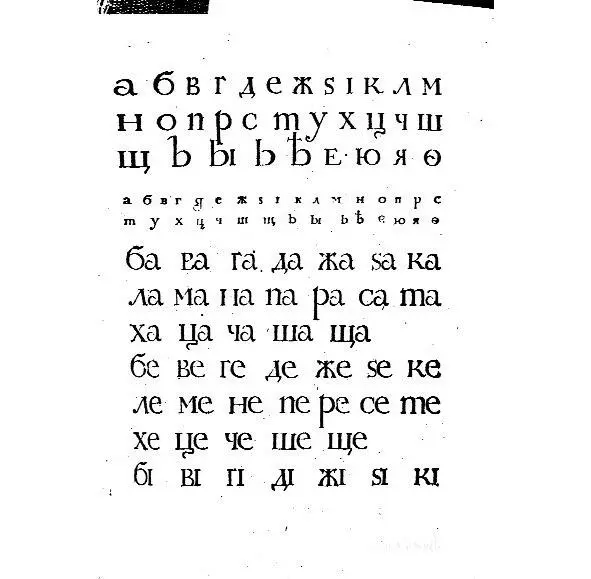

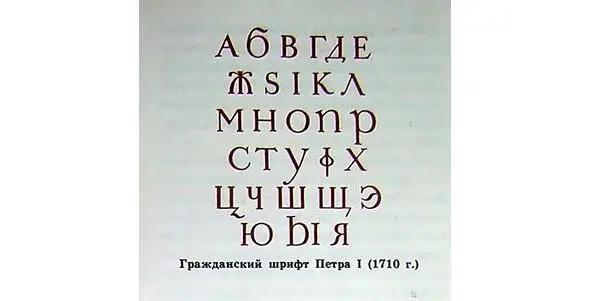

Кси ( Ѯ) – отменено Петром I (заменено сочетанием КС), позже восстановлено, окончательно отменено в 1735 г. В гражданском шрифте выглядело как ижица с хвостом.

Омега ( Ѡ) и от ( Ѿ) – отменены Петром I (заменены на О и сочетание ОТ соответственно), не восстанавливались.

Ферт ( Ф) и фита ( Ѳ) – Пётр I в 1707–1708 гг. отменил было ферт Ф (оставив фиту Ѳ), но вернул в 1710 г., восстановив церковнославянские правила употребления этих букв; фита отменена реформой 1917–1918 гг.

Ижица (Ѵ) – отменена Петром I (заменена на I или И, в зависимости от произношения), позже восстановлена, опять отменена в 1735 г., опять восстановлена в 1758… Употреблялась все реже и реже и с 1870-х годов обычно считалась упразднённой и более не входящей в русский алфавит, хотя до 1917–1918 гг. в отдельных словах порой употреблялась (обычно в мѵро с производными, реже – в сѵнодъ с производными, ещё реже – в ѵпостась и т. п.). В документах орфографической реформы 1917–1918 гг. не упомянута.

i и И – Пётр I вначале отменил букву И, но потом вернул, изменив правила употребления этих букв по сравнению с церковнославянскими (позже и церковнославянские правила были восстановлены). Изменялись также правила относительно числа точек над i: Пётр отменил было их; затем было предписано ставить по две точки над i перед гласными, и одну – перед согласными; наконец, с 1738 года точка стала везде одна. Буква i отменена реформами 1917–1918 гг.

Й – этот отменённый Петром I знак был возвращён в гражданскую печать в 1735 г.; отдельной буквой до XX века не считался.

З и Ѕ – Пётр I вначале отменил букву З, но потом вернул, отменив Ѕ.

Йотированный малый юс (Ѩ) и малый юс (Ѧ) – заменены Петром I начертанием Я (употреблявшимся и ранее и происходящим из скорописной формы малого юса). Однако вплоть до 1917–1918 гг. начертание Я в виде малого юса Ѧ широко применялось в шрифтах вывесок, заголовков и т. п.

– заменены Петром I начертанием в виде нынешней буквы У.

Николай II, Академик Шахматов А. А. (1904 г.)

Считается, что вторая после Петра коренная реформа нашей письменности произошла через год после Октябрьской революции. Но это не совсем так. Ещё в 1904 году в Петербурге при Императорской Академии наук создана специальная Комиссия по разработке «генеральной реформы русского правописания». Возглавил её академик языковед Алексей Александрович Шахматов, который неоднократно лоббировал реформу, но Николай II медлил.

12 апреля 1904 года состоялось первое заседание Комиссии под председательством президента Академии наук – великого князя Константина Константиновича Романова (1858–1915). Его товарищем (заместителем) был избран русский языковед Филипп Фёдорович Фортунатов (1848–1914). В состав комиссии вошли лингвисты, литераторы, журналисты, преподаватели высших, средних и начальных учебных заведений – всего 50 человек. Комиссия высказалась за желательность упрощения правописания.

15 июля 1904 года газета «Русь» (г. Петербург) опубликовала мнение Льва Николаевича Толстого:

« По-моему, реформа [правописания] эта нелепа… Да, да, нелепа… Это типичная выдумка учёных, которая, конечно, не может пройти в жизнь. Язык – это последствие жизни; он создался исторически и малейшая чёрточка в нём имеет своё особенное, осмысленное значение…»

Только в 1912 году опубликован окончательный проект Комиссии. При этом пришлось отказаться от некоторых предложенных раньше изменений, которые показались слишком революционными.

Реформы Ленина и Луначарского (1918 год)

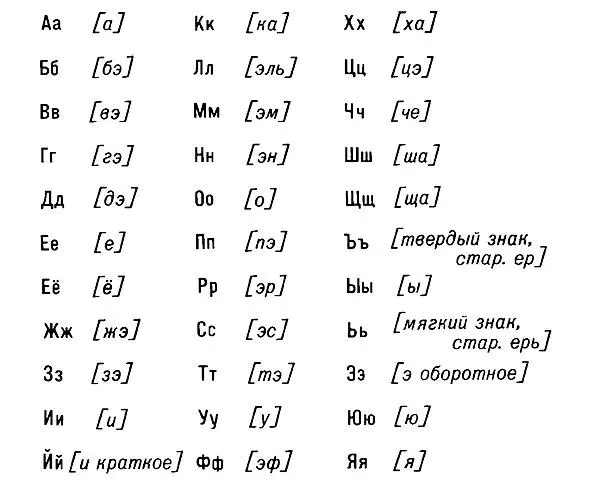

Современный 33-ёх буквенный Алфавит появился в результате реформы Луначарского. В правила русского правописания был внесён ряд изменений и сокращено количество буков.

Из азбуки исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ(фита), i («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Вместе с тем буковы были лишены названий и искажены произношения некоторых из них.

Реформы Луначарского 1918 г. нанесли огромный вред русскому языку. В первую очередь тем, что из языка образов, где каждая буква несёт свой глубокий Образ, он превратился в язык безОбразный – чисто фонетический, в котором буквы есть лишь обозначение звуков.

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. Впервые она оформилась в виде «Предварительного сообщения» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством А. А. Шахматова (1904). В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии. Официально реформа была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а 17 (30) мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания. Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля)

Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), «Всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) предписывалось с 1 января (по старому стилю) 1918 года «печататься согласно новому правописанию». С нового года (по старому стилю) первый номер официального органа печати СНК (Совета Народных Комиссаров) газеты «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, предусмотренными в Декрете (в частности, с использованием буквы «ъ» в разделительной функции). Однако, прочая периодическая печать на территории, контролируемой большевиками, продолжала выходить в основном в дореформенном исполнении; в частности, официальный орган ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», включая и в разделительной функции (заменяя букву апострофом); так же печатался партийный орган газета «Правда». «Декрет о введении новой орфографии» (с 15 октября того же года) за подписью Луначарского от 10 октября 1918 года, опубликованный в «Известиях» 13 октября [5], возымел фактическое действие, хотя и с опозданием: «Известия» перешли на новое правописание с 19 октября того же года, в заглавии газеты – после 25 октября; «Правда» также перешла на новую орфографию с 19 октября (№ 226 – не все материалы).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: