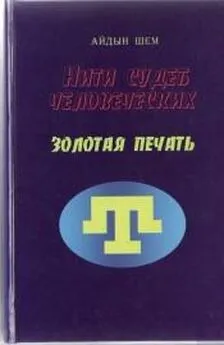

Айдын Шем - Нити судеб человеческих. Часть 3. Золотая печать

- Название:Нити судеб человеческих. Часть 3. Золотая печать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крымское государственное учебно-педагогическое издательство

- Год:2007

- Город:Симферополь

- ISBN:978-966-354-145-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айдын Шем - Нити судеб человеческих. Часть 3. Золотая печать краткое содержание

В романе описываются события, охватывающие годы с конца сороковых до конца шестидесятых 20-го века. За это время в стране произошли большие изменения, но надежды людей на достойную жизнь не осуществились в должной степени. Необычайные повороты в судьбах героев романа, побеждающих силой дружбы и любви смерть и неволю, переплетаются с загадочными мистическими явлениями.

Нити судеб человеческих. Часть 3. Золотая печать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Камилл подумал о том, как выглядела эта демонстративная жизнь в глазах татар, чьи жилища остались не разрушенными только ниже, у реки Серен-Су. Удивлялись они, наверное, этим изрыгаемым из больших медных труб звукам, громогласным, ритмичным, но лишенным мелодичности. Удивлялись тому, что этот гром может быть приятен слуху людей, этих странных людей, явившихся сюда, чтобы уничтожить их мир, норовящих внедрить на их земле нечто несуразное, не гармонирующее с крымской природой. Их, аборигенов Крыма, мир, установившийся в веках, был неспешен, мелодичен, тягуч, как тягуч звучащий пять раз в сутки с минаретов зов муэдзинов. В садах журчали фонтаны, заливались пением, перекрывая мощный хор цикад, свободные птицы, воздух был напоен ароматом цветов. Порой кто-нибудь из стариков подносил к губам зурну, и округу наполняла пленительная мелодия, дошедшая из таких давних времен, о которых не помнили не только люди, но и древние камни мечетей, караван-сараев, городских фонтанов. И только гора Агармыш и окружающие ее скалы все помнят, помнят и как рождались эти мелодии, помнят и язык стародавних предков, в последующих поколениях приобретших другую речь, но не изменивших ни звука в древних напевах, вобравших в себя дыхание этой земли, цвет этого неба.

Помнит гора Агармыш и предков этих предков, впервые пришедших по руслу реки в здешние дремучие леса, побеждая пещерных медведей и огромных лесных кошек, полосатых, с длинными острыми клыками. Тогда и получила Гора первое свое имя, звучавшее иначе, но смысл которого был тот же - Белая, Белеющая. Тысячелетия прошли для Белой Горы как проходят для людей минуты, и не знали люди в тех прошлых тысячелетиях войн, набегов, порабощения. Потом наступили времена, когда стали появляться в долине у Горы другие племена, гремела медь, звенела бронза, бряцало железо. Но сражения были короткие и не губительные. Некоторые из пришельцев выбиралась с Полуострова, и шли они дальше, туда, куда уходит за горизонт Солнце, другие оставались и смешивались с потомками тех, которые пришли сюда первыми, привнося, однако, в их характер беспокойство и желание узнать, что там, за горизонтом. Быт обитателей расчищенных от леса земель у Горы мало менялся, однако древние мелодии теперь обретали слова на новом языке, в танцы проникали иные движения. Тем не менее, Белая Гора не переставала в сменяющих друг друга поколениях узнавать черты тех людей, которые много тысяч лет назад впервые пришли к ее подножью.

Настала эпоха строительства городов. Когда стали возводить на Полуострове каменные дворцы и мечети, то добываемый в карьерах мрамор и порфир перво-наперво везли сюда, в Солхат. И возник на левом берегу реки Серен-Су у горы Агармыш прекрасный город фонтанов и садов, город богословов и философов, астрологов и астрономов, город музыкантов и танцовщиков, состоятельных купцов и щедрых покупателей.

И именно сюда, в город у подножия горы Агармыш, шли караваны с дарами от султана Египта - с золотом, с драгоценными камнями, с восточными пряностями и благовониями…

Позднее появились и превзошли Солхат другие крымские города, и властители государства передали сей Первогород своим верным наместникам. Однако, желая сохранить для славного города почетное место в истории Полуострова, подарили ему второе имя - Эски Кырым, что по смыслу означает «начальный город Крыма».

Не испытал Солхат упадка. Все так же шумны были его караван-сараи, также богаты торжища, как и прежде полны были классы медресе, возводились новые прекрасные мечети-джами.

Шли века. И настали черные времена, когда пришли в Крым те, которые побеждают числом…

В сопровождении порохового грохота и дыма пожарищ появилось племя совсем иных людей. Никогда прежде не знала такой катастрофы крымская земля!

И гора Агармыш ужасалась, замечая, что впервые у ее подножья созидание сменилось уничтожением. Под барабанную дробь сносились дворцы и мечети, мрамор и порфир не ввозили в город, а вывозили из него. И обмелела прежде многоводная и всегда прохладная Серен-Су…

Догадывалась Гора, что пришельцы заставили покинуть благодатную долину тех, кто тысячелетиями возделывал эту землю. Наступили годы, когда ни единой знакомой черты не могла найти гора Агармыш в облике новых насельников обесчещенных сел и городов. А сыновья тех, кто разрушил дворцы, стали теперь уже разрушать саму Белую Гору. И усомнилась Гора в справедливости деяний Всевышнего…

И все же, все же теплилась в недрах горы Агармыш надежда, что всемилостив Всевышний, что вернутся к ее подножью те люди, далекие предки которых прогнали пещерных медведей и саблезубых тигров и расчистили землю под сады и пашни.

И совсем было до скрытых недр Горы добрались супостаты, но стали возвращаться крымские татары на родные земли. И знает нынче Агармыш, что вернувшийся ее народ возродит свои города и воскресит ее, Белую Гору, испоганенную и поруганную пришельцами!

Понуро шел Камилл по улицам Старого Крыма, и вспоминал он слова русского поэта, писавшего об этом городе в 1825 году: «явились мы, всеобщие наследники, и с нами Дух Разрушения. Ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного».

Дух Разрушения, о котором писал русский поэт и дипломат Александр Грибоедов, продолжал свое черное дело.

Народу на улице было очень мало. Камилл достал листок с адресом Фуата и только пятый спрошенный им прохожий сумел объяснить, как добраться до нужной ему улицы.

Через полчаса подошел Камилл к дому, перед воротами которого на скамеечке сидел полноватый мужчина в светлой рубашке и в соломенной шляпе.

- Селям алейкум! Здесь живет Фуат? – спросил Камилл по-татарски.

Очень обрадовавшийся гостю Фуат, а это был он, догадался, что перед ним его московский соплеменник.

- Кош кельдинъиз, Кямиль-бей! – воскликнул он, нисколько не сомневаясь в справедливости своей догадки, и тут же посетовал: - Что же ты не сообщил, когда и каким поездом едешь? Я бы тебя встретил!

- Ну, вот еще! Я и так добрался, - отвечал Камилл.

После обмена этими фразами Фуат повел гостя во двор и сразу же показал ему дверь, запечатанную веревочками с сургучом и оклеенную бумажными лентами с подписями.

- В дом войти не можем, живем в пристройке, в комнатах без дверей, - говорил Фуат с улыбкой. – А чего? Бояться воров нет причин, потому что все вещи забрали и держат взаперти на складе в районном центре.

- Когда забрали? – воскликнул Камилл. – Алиме об этом не говорила.

Он заглянул в окно через пыльное стекло и увидел, что окна заставлены коробками и ящиками.

- Да, - сказал Фуат, не дожидаясь вопроса, - Горсовет реквизировал «незаконно купленный» дом, объявил его своей собственностью и сдал в аренду какому-то предприятию. Теперь здесь склад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анастасия Лик - Нити судеб [СИ]](/books/419217/anastasiya-lik-niti-sudeb-si.webp)