Юрий Давыдов - Глухая пора листопада

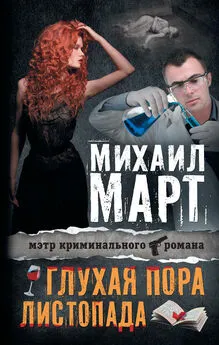

- Название:Глухая пора листопада

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, Олимп

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7390-0715-1, 5-271-00200-4, 5-237-03681-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Давыдов - Глухая пора листопада краткое содержание

"Глухая пора листопада" – самый известный в серии романов Юрия Давыдова, посвященных распаду народовольческого движения в России, в центре которого неизменно (рано или поздно) оказывается провокатор. В данном случае – Сергей Дегаев, он же Яблонский...

Глухая пора листопада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот вам пример. Настигла такая минута, когда я совершенно отчетливо осознал, что человек, известный в миру как Алесь Адамович, обладает запасом эмоции, которая казалась мне не свойственной его натуре – НЕЖНОСТЬЮ. Она была услышана мною, как вздох. А ведь и рядом, и дальше на улочке дачного поселка Переделкино ничто не располагало к этому. Разбитый дорожный асфальт, канава с какой-то ржавой дрянью, побежка ничейных псов, всегда голодных, валежник, малинник, кошка, то, се, короче, не угадаешь, не определишь причину веяния его нежности. Но он, бьюсь об заклад, чувствовал именно нежность к этой смиренной, невзрачной обыденщине, к тому, что растет, бежит, попискивает на дереве; словом, к живущему, к живому, сущему. А главное, то была молчаливая нежность. Ведь если нежность глаголет, значит, – см. Псалтырь – в душе-то ее вовсе и нет. А потом… Потом боковым зрением я не то чтобы увидел, что было бы физической невозможностью, нет, не увидел, но ощутил как бы нарастание, усиление его нежности, срастание ее в световой пучок, устремленный поверх дороги… Я взглянул в сторону его дома: у ворот стояла его хозяйка. Ирина. Я знал ее, но, сознавая свою ненужность в эту минуту, смущенно отвалил в сторону, на какую-то тропу. Уверяю вас, он и не заметил моего исчезновения.

О, этот неказистый, небогатый дом, где ей хотелось жить с ним долго, а ему жить и работать у окна, обращенного на огород и елки. Он есть, этот дом, и его нет – мшистый налет Смерти и вот что-то вроде пустоши.

Два года спустя эта женщина, некогда освещенная, озаренная его нежностью, отнесясь ко мне с неизъяснимой доверительностью, показала мне Алесевы письма. И я прочел: «…Ты заполняешь полмира для меня, остальное – тоже ты. Вернее, ты во всем, что вроде мне важно, что делаю, чем занимаюсь… О чем могу мечтать, если не о том, что было, что началось и кончится, наверное уже вместе со мной?!»

А листки в руках Ирины – синие, красные – в зависимости от пасты шариковой ручки… А почерк крупный, без бантиков-завитушек, зависимый от нравственной кладки, от натуры и сущности.

… Все это мне вообразилось, все это возникло при чтении рассказа Алеся Адамовича «Vixi 2». Скажи я это, соврал бы, так сказать литературно. Или как раньше в кинозалах перешептывались: «Это ему снится… Снится ему…» Не возникло, не вообразилось, не вспомнилось. Но было… Было тихим шорохом, мягким гулом – словно бы щекой и ухом припал к большой шершавой морской раковине с крутыми полированными завертками. Может, и там чувствилище?

Это рассказ о любви. Юношеской, послевоенной. А война-то, она, подлая, отнюдь не всех, далеко не всех обратила в лихих покорителей женских сердец. И есть сентиментальная, светлая грусть при чтении о влюбленном мальчике, который знал, как взорвать мост и снять часового, но на предмете своей любви видел бронзовые одежды (Тургенев). И не знал, куда деть руки, путался в словах и чинил светильник, вместо того чтобы его погасить. Короче, лопух лопухом. Но ведь это ему тихохонько насвистывала нежность на своей таинственной дудочке.

P. S. И новобранцы, и ветераны сексуальной революции расхохочутся. Охоты спорить нет. Следует только, не повышая голоса, заметить, что революция сексуальная, как и социальная, ничего не сулит, кроме мерзости душевного запустения.

1996 г.

Дружба народов. 1996. № 3

О ДАВЫДОВЕ – ДРУГИЕ

Ф. Светов НОЧЬ ПОСЛЕ БИТВЫ

После тридцатилетнего перерыва в разных издательствах одна за другой стали выходить книги, так или иначе связанные с важнейшей темой русской общественной жизни шестидесятых – семидесятых годов прошлого века – народовольчеством. В самые последние годы читатель получил давно ставшие библиографической редкостью «Запечатленный труд» Веры Фигнер и «Записки революционера» П. А. Кропоткина; в серии «Жизнь замечательных людей» вышли книги о Желябове и Перовской; альманах «Прометей» регулярно публикует неизвестные прежде или малодоступные материалы о событиях семидесятых годов.

Правда, авторы этих материалов чаще всего останавливаются, дойдя до 81-го года – года и наивысшего подъема, и заката «Народной воли». Дальнейшее уходит в скороговорку, перечисления, многоточия, заполняющие целый отрезок времени, вплоть до появления первых марксистских кружков в России, нового подъема революционного движения, развития общественной мысли и революционной теории. А что было в промежутке – в эту «глухую пору листопада»?

«Ночь после битвы принадлежит мародерам», – думает в финале романа Ю. Давыдова знаменитый Герман Лопатин, за плечами которого к тому времени – дерзкое похищение Лаврова из царской ссылки, геройская попытка освободить Чернышевского, собственные фантастические побеги, работа над переводом «Капитала»… Сейчас он приехал в Россию эмиссаром не существующего уже Исполнительного комитета «Народной воли». Он старается нащупать старые и новые связи, пытается разобраться в том, что здесь происходит, в причине страшных провалов. Он явственно ощущает зловещий запах провокаторства. Лопатин «думает» здесь словами Вацлава Воровского, но это художественное допущение в контексте романа вполне возможно: Лопатин верно схватывает ощущение самой атмосферы такой поры – «ночи после битвы», афористически точно сформулированное Воровским несколько позже.

Манера, в которой написан роман Ю. Давыдова, очень привлекательна. Это не историческая беллетристика, завораживающая читателя ловко построенным сюжетом, сенсационным раскрытием тайн и пикантными подробностями. Действием исторической прозы Ю.Давыдова движет мысль, дорогая автору. Впрочем, ему и нет никакой нужды «закручивать» сюжет или придумывать головокружительные ситуации – материал, им привлекаемый, достаточно драматичен. Но автора, повторяю, интересуют не острота и драматизм сами по себе, хотя он, так же как и его герои, пытается распутать клубок тайн и попять причины необъяснимых, казалось бы, событий; несомненный азарт исследователя рождается у автора этой книги прежде всего из вполне определенной гражданской, нравственной позиции писателя.

Лопатину не так уж сложно разобраться в обстановке и найти провокатора: и страшный провал Фигнер, и арест связанных с народовольцами офицеров на Юге, и провал в Петропавловской крепости, как только связь с Фигнер стала налаживаться, и гибель типографии в Петербурге… Лопатин чувствует здесь одну и ту же руку – Дегаев…

Но что это за явление, как его понять? Лопатин не может «отделаться от Дегаева, не „определив“ его, как натуралист определяет рептилию по системе Линнея». Что движет им в его предательстве? Ужас смерти? Но казнь никогда не угрожала народовольцу Дегаеву за содеянное им – «сулило „лишь“ каторгу». «Эгоцентризм чудовищной степени?», «ураганная жажда существования, которая крушит все этические нормы?», «уродливая мания величия? (Как будто, черт побери, она бывает не уродливой?)…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: