Владимир Фалеев - Детство и школа. 1932—1949. Стихи разных лет

- Название:Детство и школа. 1932—1949. Стихи разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фалеев - Детство и школа. 1932—1949. Стихи разных лет краткое содержание

Детство и школа. 1932—1949. Стихи разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Известие о его гибели мы получили уже от его вдовы, спустя полгода. Отношений с ней у моих родителей так и не завязалось.

А что же мама? До моего рождения она окончила техникум, но дальнейшую учебу пришлось временно прервать. Даже когда ей в помощь из Ленинграда приехала бабушка Люда, мама не сразу вернулась к мысли об институте. И хотя она мечтала продолжать образование, видимо в силу каких-то обстоятельств несколько лет ей это не удавалось. Когда я касался этой темы уже взрослым, видно было, что маме неприятны мои расспросы. Все же в 1939 году, сдав экзамены, мама стала студенткой Московского геологоразведочного института. Хорошо помню ее восторг после первых лекций, знакомства с новыми друзьями-студентами, ощущения перемен в жизни. Почему-то особенно мама восхищалась маленькой логарифмической линейкой. Линейку подарил ей папа. Теперь такие линейки можно увидеть лишь в музеях истории техники, а тогда…Это был как бы знак студента технического вуза! Я бережно храню мамину линейку.

Однако мамина жизнь повернулась по-иному. В начале второго курса она поняла, что ждет ребенка. Институт пришлось оставить. Брат мой Павел появился на свет в апреле 1941 года. А вскоре фашисты напали на нашу Родину. Началась война, изменившая жизнь всего народа. Маме так и не удалось получить высшее образование. Впрочем, это не мешало ей всю жизнь оставаться умной женщиной, живо интересующейся новостями культуры и много читающей. В следующих главах я расскажу, как мама со мной и новорожденным братом была в эвакуации, как вся наша семья два с половиной года прожила в Берлине. По возвращении в Москву мама воспитывала брата и оставалась хозяйкой квартиры в Спасоналивковском переулке еще долгих 16 лет. Павел, окончив школу и педагогический институт, в качестве военного переводчика отправился в Ирак. На заработанные там деньги он купил кооперативную квартиру. В то время я уже был женат и жил отдельно. Павел забрал маму на новую квартиру, где она прожила с ним до своей смерти в 1982 году. Сам он женился поздно, детей у него нет. Сейчас на пенсии.

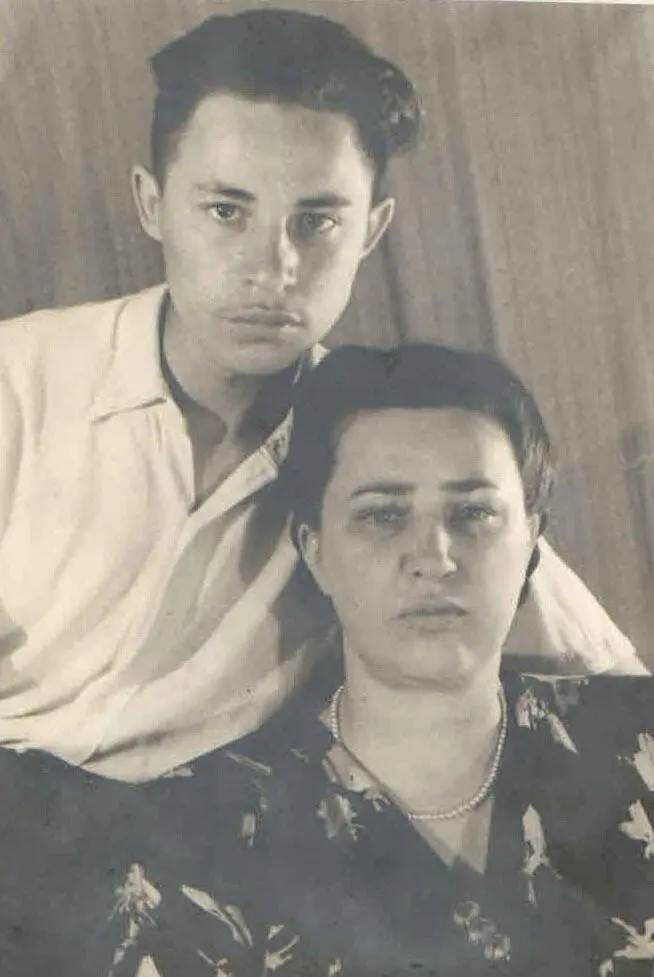

Мой отец Георгий Анатольевич Фалеев (1908–1968)

С мамой Еленой Васильевной (1949)

Вот, собственно, основное, что я мог вспомнить о своих близких родственниках. Как видите, в моей родословной переплелись две линии – крестьянская и дворянская. Нет ничего удивительного в том, что благодаря такому происхождению я всю жизнь одинаково уютно чувствовал себя в обществе людей разных социальных слоев. Простых, что называется, работяг, и представителей высокой интеллигенции. Единственное, что в этом смысле одинаково претило мне в отношениях с людьми, независимо от их положения в обществе, это, если так можно выразится, «неоправданная» матерщина. Я – нормальный русский. Сгоряча, в запальчивости, но только в мужском обществе могу выругаться. Но чтобы просто так «разговаривать» нецензурно – извольте. Особенно огорчительно слышать мат из уст подростков, даже девочек-школьниц. Еще более неприятно, когда представители интеллигенции щеголяют нецензурной лексикой. Противно. А что до качеств личности, то по-настоящему хороших людей можно встретить на любой ступеньке общества. Как повезет.

Рассказ о своей семье несколько затянулся. Пора вернуться к маленькому Вовчику.

Новорожденного привезли из роддома в коммунальную квартиру № 10 дома № 11 по 2-му Спасоналивковскому переулку. Описание своей малой Родины – ближайшей части Замоскворечья – я выделил в отдельную главу. Возможно, не всем будет интересно читать описание этого уголка Москвы и рассказ о его истории. Те же, кто решится на это, думаю, узнают кое-что любопытное и новое для себя. В этом мне помогли материалы из книг по истории московских улиц и интернет. Ну, и собственные воспоминания, конечно.

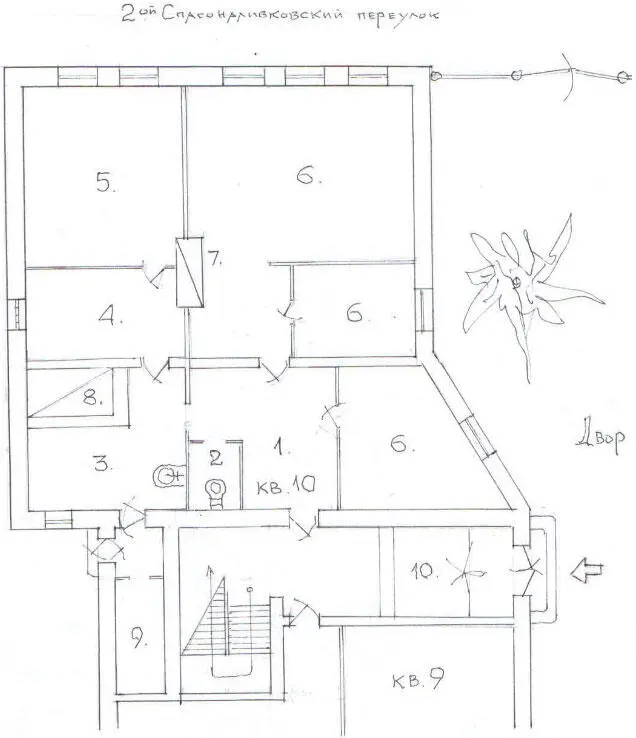

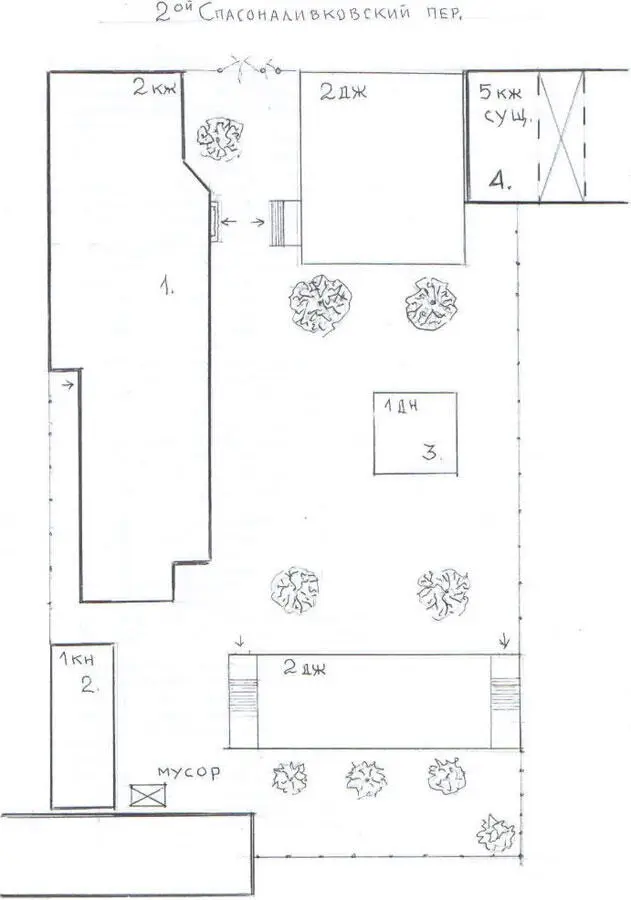

А пока давайте сузим географию моего повествования и попробуем познакомиться с нашими двором, домом и квартирой № 10 (см. рисунки).

Кв.10: 1 – прихожая, 2 – туалет, 3 – кухня, 4 – комната бабушки, 5 – комната родителей, 6 – комнаты соседей, 7 – печка-голландка, 8 – русская печка, 9 – кладовка, 10 – «парадное» с тамбуром

Двор: 1 – наш дом, 2 – сарай для дров, 3 – «сторожка», 4 – сохранившийся дом

Я постарался воспроизвести их по памяти. Сейчас не осталось ни двора, ни нашего дома, ни многих из соседних домов по 2-му Спасоналивковскому переулку… А был он по тем временам неплохим для Замоскворечья – района исторически мещанско-купеческого, с одноэтажной, в основном, деревянной застройкой… Однако наш дом был двухэтажным, из добротного кирпича, с толстыми стенами. Несколько необычный план дома объясняется тем, что архитектор старательно обошел росшее на участке большое дерево – интересный пример бережного отношения к зелени в те времена! Зато в «лихие девяностые» это дерево безжалостно уничтожили вместе с моим домом.

Сейчас понятие «двор» как-то потеряло свое значение. Масштабы жилых зданий, количество жильцов, особенности планировки внутридомовых территорий – все это делает наши дворы как бы немного безликими. Чего уж хотеть от двора, когда мы и соседей по лестничной площадке часто не знаем по имени! А в моем детстве «дворы» всегда был «своими». Это еще подчеркивалось обязательными заборами по периметру – наследию дореволюционного прошлого. Как правило, и не только у нас, в Замоскворечье, дворы были небольшими. И взрослые, и ребятня в своих дворах все знали друг – друга по именам, дружили, ругались, веселились, порой все выходили проводить кого-то в последний путь. Вот и наш двор дома № 11 был таким же.

Кроме нашего кирпичного, во дворе были еще два деревянных двухэтажных дома. Была, еще, как мы ее называли, «сторожка». Назначение ее ни тогда, ни тем более теперь я уже не укажу. Это нечто покосившееся, дощатое, стояло заколоченным, и игры наши проходили только возле него, внутрь мы попасть не могли. Был еще дровяной сарай, кирпичный, одноэтажный, с бетонными подвалами. Это сооружение было совершенно необходимым, поскольку все дома отапливались печами. Дрова завозились летом. У каждой семьи был свой отсек, возле которого потом происходил процесс пилки и колки дров.

Еще одна деталь – мусор и пищевые отходы. Это сейчас у нас мусоропроводы в домах и баки и контейнеры на отдельных, как правило, огороженных площадках, откуда отходы вывозятся специальным транспортом. Тогда же все сносилось жильцами в ведрах и опрокидывалось в деревянный ящик, называвшийся «помойкой». Когда пахучее содержимое ящика грозило его переполнить, приезжал мужик на телеге и выгребал мусор вручную, чтобы, погрузив его, куда-то отвезти. Надо заметить, что в нашем дворе место «помойки» выбрано было достаточно удачно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: