Любовь Чернявская - Колыбель моя

- Название:Колыбель моя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5-9233-0991-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Чернявская - Колыбель моя краткое содержание

«Колыбель моя…» – это обращение к малой родине, к тем людям, для которых это понятие свято. Книга, несомненно, даст возможность читателям, особенно молодым, лучше узнать свой край, проникнуться любовью к нему, послужит идее познания и культурного просветительства.

Колыбель моя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

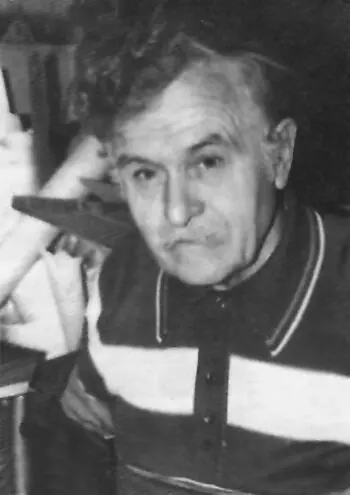

В его комнате все говорит о нем – старинные книги и альбомы, картины и небольшие зарисовки, словно окошки в природу, ясные и светлые. С фотографий, любовно вправленных в рамочки, смотрят молодые мама и отец. Рядом его портрет, выполненный одним из его друзей – Е. В. Вучетичем.

Это он, Федор Максимович Лысов – один из тех, кто дал вторую жизнь нашему городу и чье имя можно встретить в книгах и архитектурных проспектах. Потому что он – автор или соавтор проектов многих сооружений, навсегда вписавшихся в биографию Волгограда. Один из них – памятник-ансамбль на Мамаевом кургане…

Человеку свойственно воображать не только свое будущее, но и прошлое. Кто он, откуда, чья кровь течет в нем? Федору Лысову удалось восстановить историю своего рода за три с половиной столетия. Пришлось вспомнить не только рассказы деда и прадеда, но и то, что когда-то им рассказывали их дедушки.

Ф. М. Лысов

Пришлось разослать множество запросов в различные архивы. А из полученных ответов шаг за шагом, словно мозаика, складывались веточки обширного родового древа.

Фамилия Никифора Лысенко, жившего в середине XVII века, появилась среди запорожских казаков в те самые времена, которые отмечены в истории многочисленными войнами с кочевниками. Его-то и считают многие поколения Лысовых основателем своего рода. А внук Никифора Ольгий, оказывается, жил в сторожевом коше в низовьях Дона, и жена его была донской казачкой. Сказывают, «была она хорошо обучена верховой езде, владела саблей, пикой и пищалью».

Один из сыновей Ольгия, Макар, был взят на царскую службу и принимал участие в русско-турецкой войне, был лазутчиком, то есть разведчиком, у генералиссимуса Суворова. «Когда он вернулся с войны, – вспоминал прадед Федора Максимовича, – то был уже не Лысенко, а Лысовым, так как какой-то фельдфебель решил, что все лазутчики Суворова должны быть русскими и записал фамилию в реестр «на русский манер». Другой же сын Ольгия погиб. Таким образом, в последующие годы за потомками Ольгия Лысенко прочно утвердилась фамилия Лысовы».

В тридцатые годы прошлого столетия дед Федора Максимовича Григорий Лысов вместе с семьей обосновался в Лисьей балке на берегу Донца. Вскоре в Лисичанске на Донбассе началась разработка угольных копий, и Лысовы – сам Григорий и его сыновья – оказались связанными с горным делом. «Мой отец Максим Григорьевич, – писал Ф. М. Лысов в своих воспоминаниях, – будучи рослым и здоровым, попал на военную службу в Петроград. Спустя время, он окончил школу прапорщиков и получил звание фейерверкера конно-артиллерийской бригады. Служил в гвардейской части Великого князя Николая Николаевича». Сюда же, в Петроград, он привез семью. Князь с уважением относился к своим охранникам, и они жили в достатке, в отдельном доме на бывшей Миллионной улице. Позже, через много лет, когда Федор уже студентом приезжал к родителям, мать часто рассказывала ему об этом периоде их жизни. «Я родился, – вспоминал Федор Максимович, – в один из морозных и хмурых февральских ночей 1917 года, в самую Февральскую революцию. На улицах шла стрельба, проносились конные отряды. Мать лежала в клинике «Отто», которую часто посещала вдовствующая Великая княгиня Мария Федоровна. Она раздавала подарки роженицам, а младенцам – серебряные крестики. Моей матери она сказала: «Твой сын, Наталья, проживет свою жизнь сполна». Вот с этим высочайшим напутствием я и живу».

Вскоре родители переехали на Украину, в родной Лисичанск, с которым у Федора Лысова были связаны в основном воспоминания детства. Большой дом, хозяйство. Мать доила корову, а младшие дети и вместе с ними кот Тузик терпеливо ждали, когда их чашки наполнятся душистым теплым молоком. На берегу Донца мальчишки мыли лошадей, расчесывали им гривы. Лошадей Федор любил особенно – нежно и трепетно. Через много лет, в конце войны, доведется ему служить под Иркутском, в тайге. И там его верным другом станет белая лошадь с романтическим именем Зима.

Еще в далеком детстве бывал не раз Федор вместе со взрослыми на охоте. И с тех самых пор стал он страстным, заядлым охотником. Впоследствии, вспоминая свои охотничьи походы по Сибири, вдоль берега Байкала или по горам Средней Азии, он описывал их так живо и детально, что собеседнику казалось, будто он сам участвовал в той охоте. С особым удовольствием бывалый охотник вспоминал походы на вальдшнепов в наших местах – среди Волги, на острове Голодном.

Но, как говорится, охота охоте – рознь. Одно дело – пойти на лисицу да настрелять столько, чтобы хватило на шубу. И совсем другое – принести домой потрясающие впечатления, запомнить, и какой в тот вечер был закат, и как с последними лучами бесшумно выпархивали из камышей изящные длинношеие птицы…

В семье Лысовых, потомственных донбасских горняков, не было ни архитекторов, ни живописцев. Склонность к художественному творчеству почерпнул откуда-то из глубины родословной лишь последний, десятый ребенок – Федор. В тридцать седьмом Лысовых постигло несчастье. Пятеро членов семьи – отец, старшие сын и дочь, два зятя – были объявлены врагами народа и сосланы. Федор в это время учился в Харьковском инженерно-строительном институте, на факультете архитектуры. И конечно, как «сын врага народа» был бы отчислен. Но на защиту талантливого студента выступил директор института.

Федор получил диплом как раз накануне войны вместе с направлением в Ташкент, недалеко от которого на берегу горной речушки Ангрен нужно было проектировать и строить поселок для шахтеров. Но отзвуки войны докатились и сюда. В 1942 году младшего лейтенанта Лысова призвали в армию и зачислили в личный состав так называемого восстановительного поезда, подразделения которого ремонтировали железные дороги, строили мосты. Последние годы войны служил Федор Максимович под Ленинградом, в прифронтовой зоне, а потом строил железную дорогу в тайге.

И лишь в 1945 году его вызвали в Москву, в Комитет по архитектуре, и направили на восстановление Сталинграда. Отказаться было нельзя, и он поехал, втайне надеясь отработать года три и вернуться на родину, в Донбасс. Конечно, тогда Федор Лысов, как и многие другие, не знал, да и не мог знать, что, отдав сердце и душу возрождению этого израненного войной города, он уже не сможет уехать из него никогда.

С тех нор прошли десятилетия. Но впечатление от самого первого знакомства с тем, что до войны называлось городом Сталинградом, всегда были живы в его памяти. Может быть, еще через столетие кто-либо из потомков Лысова тоже заинтересуется жизнью прежних поколений своих родственников и прочтет эти строки: «Поезд двигался очень медленно. Только на третьи сутки в тусклой заре он подошел к станции Гумрак, и из вагона по обочинам полотна я увидел завалы битой военной техники, искореженных вагонов. По ним, гонимые ветром, пробегали струи снежной крупы. Обогнув холм Мамаева кургана, поезд наконец затормозил среди развалин бывшего вокзала. На наспех сколоченном щите можно было различить надпись «Сталинград». Я вышел с перрона на площадь. В полумраке увидел торчащие из-под снега скелеты разрушенных зданий. Лишь бетонные фигурки детей вокруг бывшего фонтана застыли в своем веселом танце. Среди развалин краснели кирпичной пылью тропинки. Было раннее утро, и город казался мертвым. Но постепенно из торчащих над грудой камней труб стал появляться дымок, подтверждая, что где-то в подвалах и землянках все же живут люди».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: