Любовь Чернявская - Колыбель моя

- Название:Колыбель моя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5-9233-0991-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Чернявская - Колыбель моя краткое содержание

«Колыбель моя…» – это обращение к малой родине, к тем людям, для которых это понятие свято. Книга, несомненно, даст возможность читателям, особенно молодым, лучше узнать свой край, проникнуться любовью к нему, послужит идее познания и культурного просветительства.

Колыбель моя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

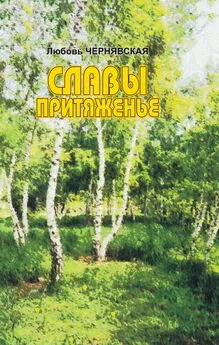

Жилой дом № 28 по ул. Советской. 1954.

Архитекторы Ф . Лысов, С. Кобелев

А люди – особенно те, кто пережил бои в Сталинграде, – не просто ютились по подвалам и ждали. Они, несмотря ни на что, верили, что смогут возродить город, видели его в своих мечтах и были готовы работать для этого вдохновенно и самоотверженно. В воздухе витала энергия созидания. Федор Максимович вскоре понял это и, вдохновляясь общей идеей, уже не чувствовал ни прежнего разочарования, ни усталости. Во многом способствовал тому удивительный человек, главный архитектор города В. Н. Симбирцев. Лысов знал его еще со студенческих лет как известного мастера, члена-корреспондента Академии архитектуры. Вместе с К. С. Алабяном Симбирцев был автором проекта монументального здания Театра Советской Армии в Москве. Здесь, на развалинах Сталинграда, он смог довольно быстро создать творческий коллектив молодых архитекторов, сплотил их, пробудил в каждом мечту. Впоследствии многие из них – В. Е. Масляев, Е. И. Левитан, Ф. М. Лысов, другие – обрели свои неповторимые имена.

Первая архитектурно-планировочная мастерская уже работала, создавались проекты застройки центральной части города. Симбирцев нещадно критиковал обилие красивостей в архитектуре, учил молодых строго следовать закону стиля. Стало традицией устраивать маленькие конкурсы на различные композиционные решения памятников и знаков, связанных с тематикой Сталинградской битвы. На конкурс, например, был вынесен и проект памятника – танковой башни, которым обозначена по городу линия обороны. Наиболее подходящими оказались предложения Симбирцева и Лысова. В результате, как говорил Федор Максимович, «мы с ним наши проекты «поженили» и получили композицию, которая и была одобрена руководством города».

К концу пятидесятых годов вступил в действие новый генеральный план застройки Сталинграда, разработанный Академией архитектуры под руководством К. С. Алабяна. Планировка центральной части города по сравнению с довоенной была принципиально изменена. Проспект Ленина, улица Советская и Набережная приобрели направление, строго параллельное Волге. Именно в эти годы была заложена та застройка центра, которая и сегодня впечатляет своей архитектурной выразительностью. Этот период настоящей, дохрущевской, архитектуры в нашем городе связан с именем В. Н. Симбирцева и его ближайших сподвижников, среди которых, конечно, был и Ф. М. Лысов.

Немало в нынешнем Волгограде строений, воплотивших творческую фантазию и талант Федора Максимовича. Жилой дом № 29 на улице Ленина по его проекту был построен в центральной части города первым. Кругом еще были развалины, а он – высокий, белый, отделанный венецианским карнизом – вырос и радовал глаз, как чудо. Кстати, в народе этот дом прозвали – «домом с петухами». Почему с петухами? Потому что «петухи», а точнее изящные фигурки лебедей, чаек, осетров, были словно вырезаны на вставках дома и служили его неповторимым украшением. Позже появились другие жилые дома – на улице Советской, а также в северных районах города – и ни один из них не повторял другой. По проекту В. Е. Масляева и Ф. М. Лысова построено одно из самых запоминающихся зданий Волгограда – Дворец профсоюзов с оригинальным полукруглым фасадом.

Но, пожалуй, более всего с именем Ф. М. Лысова связаны проектировка и строительство Памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. «Идея увековечить память о Сталинградской битве именно на Мамаевом кургане, – вспоминал Федор Максимович, – возникла у скульптора Е. В. Вучетича и архитектора Я. Б. Белопольского еще в период создания памятника солдату-освободителю в Берлине, в Трептов-парке. Ведь именно здесь, на Мамаевом кургане, были завоеваны надежды на перелом в ходе Великой Отечественной войны. Согласно проектному предложению, на юго-восточном склоне Мамаева кургана намечалось возвести памятник-ансамбль, протяженный от берега Волги до вершины кургана. У проспекта Ленина предполагалась двухъярусная «этажерка» входной площадки памятника. Далее эстакада подводила к площади «Стоять насмерть», выше которой размещались «Стены-руины».

Здание панорамы по первоначальному проекту было выполнено в виде цилиндрического объема. Слева от него, среди берез и плакучих ив возвышалась скульптура «Скорбящая мать», отражавшаяся в небольшом трапециевидном бассейне.

На вершине кургана, как на своеобразном пьедестале, размещалась главная скульптурная группа монумента. Она состояла из двух фигур: Родина-мать со Знаменем Победы в правой руке и снопом колосьев в левой, а перед нею в коленопреклоненной позе солдат, целующий колосья».

Так вот каким мог быть сегодняшний памятник-ансамбль на Мамаевом кургане. Но этот первый проект принят не был. Действительно, Сталинградская битва знаменовала собой только середину войны, и венчать памятник-ансамбль должна была по логике не статичная композиция, повествующая о начале мирной жизни, а наоборот – призывающая к дальнейшему наступлению. Было дано задание разработать другой проект. Так появилась порывистая, динамичная фигура женщины, Родины-матери, с высоко поднятым мечом. Ее волевое лицо, гневно сдвинутые брови, развевающиеся на ветру волосы – все это олицетворяло непреодолимую силу и страстный призыв к освобождению Отечества.

Как член авторского коллектива, возглавляемого Е. В. Вучетичем, Федор Максимович принимал живое участие в этой работе, начиная с первых эскизов. За те годы Евгений Викторович Вучетич стал его близким другом. Любопытно, что первое их заочное знакомство состоялось задолго до встречи в Волгограде.

– Однажды в разгар войны, – вспоминал Федор Максимович, – приехал я в Москву в командировку. И, невзирая на военную обстановку, решил пойти в Третьяковскую галерею. Она была закрыта, работала лишь единственная экспозиция в небольшом зале – горельеф из пластилина «Клятва народа». Внизу стояла подпись автора – Е. Вучетич.

Горельеф понравился Федору. Но в тот момент он, конечно, не мог знать, что эта первая встреча с Вучетичем будет иметь продолжение и сыграет огромную роль в жизни и самого Лысова, и города, ставшего его судьбой.

В пятидесятые годы в Сталинград приезжало очень много людей – началось буквально паломничество тех, чьи родственники, знакомые воевали и погибли здесь в годы битвы. За Мамаевым курганом прочно укрепилась слава главной высоты России. Тогда и было принято правительственное решение об увековечении памяти героев Сталинградской битвы.

Творческие отношения с Вучетичем вскоре переросли в личную дружбу. Бывая в Москве, Федор Максимович часто останавливался в его собственном особняке недалеко от Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В доме располагались и мастерские художника, и жилые комнаты для гостей. В фойе и переходах было выставлено немало картин, барельефов, скульптур, собираемых еще с тех пор, когда Вучетич учился в Академии художеств, а затем работал в студии имени Грекова. Впоследствии коллекцию работ дополнили и выполненные в миниатюре копии основных скульптур ансамбля Мамаева кургана. Кстати, лицо Богатыря, вставшего на защиту Отечества, имеет портретное сходство с В. И. Чуйковым. Сама же скульптура Родины-матери, ее лицо, но мнению Лысова, повторяет портрет жены художника Веры Владимировны. Но ему придано не свойственное этой кроткой женщине выражение гнева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: