Николай Ляшенко - Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера

- Название:Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-12020-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Ляшенко - Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера краткое содержание

«Солдат должен быть накормлен, знать, за что воюет, и верить своему командиру» — это универсальная формула успеха ведения любой войны. Перед вами книга одного из тех, кто прошел войну от звонка до звонка, видел горечь отступлений и радость побед, будучи офицером саперной роты, ползал на брюхе в окопной грязи.

Эта книга — откровенный рассказ о тех людях, кто воевал, и о тех, кто предпочитал отсидеться в тылу, кто искренне верил в социалистическое будущее СССР и кто использовал идеологию в карьерных интересах. Эта книга воспоминаний — откровенное свидетельство «бойца идеологического фронта» о себе и своем времени.

Война от звонка до звонка. Записки окопного офицера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второе, также общее впечатление склонялось к тому, что на первом этапе войны мы опирались, главным образом, на морально-патриотическое превосходство, а не на численный, технический и военный перевес нашей армии. Грамотных в военном отношении солдат и офицеров у нас было недостаточно. Особенно плохо обстояло дело с младшим офицерским и сержантским составом. А ведь именно он обеспечивает успех в бою. Неважно было дело и с пехотным оружием. Самым главным тут является автомат. Их у нас почти не было, если не считать ППД [7] ППД — пистолет-пулемет Дегтярева.

— тяжелое и несовершенное автоматическое оружие. Но даже их в дивизии насчитывалось всего несколько штук.

Тяжелым и непрактичным оказался и наш старик «максим». Если где он и был хорош, так это в позиционной обороне. Что же касается подвижного боя, тут он был лишь страшной обузой. Не более практичным оказался и ручной пулемет Дегтярева с его тяжелыми и громоздкими дисками, капризным затвором и привередливым прицельным приспособлением. Десятизарядная полуавтоматическая винтовка СВТ [8] СВТ — самозарядная винтовка Токарева.

тоже ничего особенного собой не представляла, и потому она вскоре вышла из употребления.

Отвечала за все — знаменитая трехлинеечка образца прошлого века, хотя ее штык давно уже потерял свое былое, суворовское, значение.

Ствольные минометы у нас были с первого дня войны. Это хорошая пехотная артиллерия, она всегда двигалась вместе с пехотой и хорошо ее поддерживала во время боя. Но ее было ничтожно мало. А снаряды к ней — мины, были в крайне ограниченном количестве. Тогда как немцы заливали нас именно минометным и автоматным огнем.

Между прочим, у немцев хорош оказался их универсальный пулемет. Им легко пользоваться в бою и как ручным, и как станковым. В собранном виде его легко переносит один солдат, а второй номер полностью обеспечивает лентами на длительный период боя. Этому пулемету не требуются ни вода для охлаждения, ни специальная жидкость, в отличии от нашего «максима». Хорош был и немецкий автомат — хотя и бесприцельный и недальнобойный, все же он легок и некапризный. А самое главное, чувствовалось, что у немцев много боеприпасов. Правда, в патронах и мы не испытывали нужды. Что же касается мин, снарядов, то первые два года мы ощущали почти постоянную их нехватку. А ведь на войне очень плохо себя чувствуешь, когда нечем стрелять.

У нас хороша и грозна была от начала и до конца — артиллерия, этот подлинный «бог войны». Правда, в первый период часто не хватало снарядов.

Хороши были и наши танки, но их было слишком мало. Не соответствовала своему названию и назначению лишь наша истребительная авиация. Она оказалась настолько тихоходной, что не могла ни догнать, ни уйти от немецких истребителей. Да и самих истребителей мы видели мало. Крайне мало было и зенитной артиллерии. Но больше всего удивляло, что служба разведки нашей армии и министерство обороны в целом не удосужилось вовремя собрать лучшие мировые образцы хотя бы стрелкового пехотного оружия и на его основе модернизировать устаревшие образцы.

На фронте тоже были свои ошибки и недостатки, главными из которых следует считать фланги, стыки, связь и взаимодействие. Нередки были случаи, когда между флангами смежных полков и даже батальонов проходили незамеченными целые подразделения противника. Это были недостатки общие. Но были упущения и наши, чисто политотдельские. К их числу следует отнести прежде всего такие, как организация и контроль учета личного состава, вынос и эвакуация раненых с поля боя, уборка и захоронение погибших, охрана штабов и некоторые другие вопросы, которые в первый период войны нами, политработниками, были упущены. В этом деле у нас тогда не было должного порядка. Не случайно, несмотря на все мои усилия, в течение длительного периода я так и не смог установить, куда девался мой брат Ваня, который вместе со мной был мобилизован на фронт, служил со мной в одной дивизии, с которым однажды мы даже встретились при передислокации полков. Его не удалось обнаружить ни в списках живых, ни в списках убитых, ни в списках раненых, ни в списках пропавших без вести.

Могу сказать лишь одно. Замечая просчеты, мы стремились незамедлительно перестраивать свою работу, приводя ее в соответствие с требованиями войны.

Часть вторая

В обороне

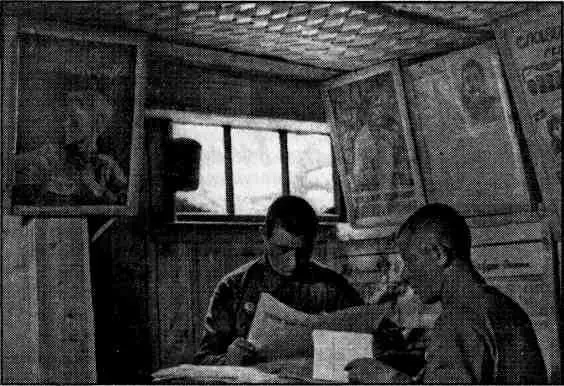

В Ленинской комнате. На стене плакат «Я жду тебя, воин-освободитель»

Агитатор среди бойцов стрелкового подразделения

МИНЕРЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

Отдых нашей дивизии был прерван довольно скоро. Дивизию срочно бросили навстречу рвавшимся к Волхову фашистам.

Выйдя к Тихвину, немцы, как оказалось, вовсе не отступились от задачи овладеть Волховом и его электростанцией. Однако натолкнулись на стойкую и упорную оборону. Бои шли с переменным успехом. Больше всех приходилось работать саперам и минерам. Нужно было укреплять наши позиции. Днем и ночью в мерзлой земле саперы рыли окопы, траншеи, ходы сообщений, блиндажи и огневые точки. А минеры — тоже сутками, ставили противотанковые и противопехотные минные поля и заграждения. Трудная и опасная это была работа. Водяные мозоли не сходили с рук. С вечера получаем приказ: «Срочно заминировать дорогу к позициям, ожидается танковая атака противника». Только установили противотанковые мины, как новый приказ: «Немедленно разминировать дорогу, дать выход нашим танкам». Так мы и «отдыхали» почти весь ноябрь сорок первого года.

Как бывший сапер, я чаще всего бывал в саперном батальоне и по командировкам, и, возвращаясь из полков, по-свойски заходил навестить друзей. Здесь было все свое, все знакомы, с этими людьми я чаще всего принимал непосредственное участие в боевых операциях.

В конце ноября вновь был получен приказ заминировать поляну перед нашими позициями. И вновь поползли минеры. Погода установилась ясная и морозная, но снега было мало, почва успела промерзнуть почти до метра, и чтобы поставить противотанковую или противопехотную мину, требовалось гораздо больше сил, энергии и сноровки. А главное: делать все приходилось теперь под огнем.

Немцы днем и ночью вели обстрел наших позиций, наши тоже никогда не оставались в долгу, и вот под этим почти всегда висящим над головой минера двухэтажным огнем ему приходилось работать — в темноте, с заряженной миной в руках. Малейшая ошибка, неосторожность заканчивались трагедией. Да что говорить, каждый знает: минер ошибается один раз. Минер общается со смертью на «ты», ему нельзя быть сентиментальным, кислым, при всех условиях он должен быть отважен, решителен и спокоен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: