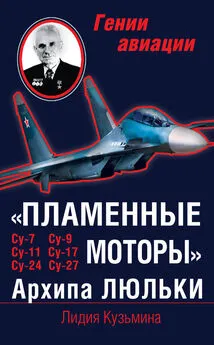

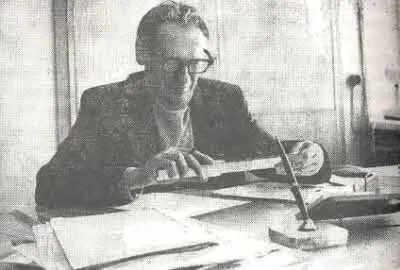

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Название:Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза; Эксмо, 2007. — 608 с.: ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-699-22833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения краткое содержание

Первый отечественный турбореактивный двигатель, без которого немыслима современная авиация, начал создавать в середине 30-х годов прошлого столетия мало кому известный молодой изобретатель Архип Люлька.

Он стойко и смело прошел через технические трудности, отрицание, неверие многих специалистов в то, что его непоршневой, без воздушного винта мотор помчит самолет со сверхзвуковой скоростью и поднимет его в стратосферу. Но в 1941 году Архипу Михайловичу выдали авторское свидетельство на новое его изобретение — двухконтурный турбореактивный двигатель. Спустя десятилетия схема получит международное признание. Его моторы будут на самолетах Сухого, Микояна, Ильюшина, Туполева, Бериева.

Вершиной же творчества Люльки — гениального ученого, конструктора, инженера, организатора — стало создание уникального двигателя для самолета Су-27 и его модификаций. Сверхзвуковые самолеты с этими двигателями надежно служат, на них установлены многие мировые рекорды скорости, высоты и сверхманевренности.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Архип Михайлович Люлька беззаветно служил Родине, ее обороноспособности. В этой книге рассказано о жизни этого замечательного человека, его верных и надежных соратниках, учениках, продолжателях его славного дела.

Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно приводить много примеров, когда Люлька проявлял большое участие и заинтересованность в жизни работников завода и всем старался по возможности оказать помощь».

БОЛЬ УТРАТЫ

Анатолий Кознов — выдающийся летчик-испытатель КБ Сухого. 25 сентября 1962 года на самолете Т-405 (Су-9) на 500-километровом маршруте установил мировой рекорд скорости, равный 2337 км/час.

Анатолий превысил на 380 км достижение американского летчика Томсона, показанное на F-18 5 сентября 1960 года.

«В конце 1962 года, — рассказывает начальник ЛИО КБ Люльки в 60—80-е годы Павел Семенович Тарабан, — шли испытания с АЛ-7Ф истребителя-бомбардировщика Су-7Б.

Летчиком-испытателем был А. Кознов. Надо было проверить подвешенные к самолету реактивный ускоритель и бомбы. Я вместе с ведущими инженерами КБ Сухого Балуевым, Торчинским, Ярмарковым, наземным экипажем готовил самолет к полету. С нами был и Анатолий Кознов. Обсуждали предстоящую программу испытаний. Он был, как всегда, в хорошем настроении. Владимир Балуев доложил на контрольно-диспетчерский пункт о готовности Су-7Б к полету. Анатолий занял место в кабине. Последовала команда: «На взлет». Только летчик поднял самолет на 15–20 метров, как его начало качать, он стал неуправляем. Мы видим встревоженное лицо Анатолия. На наших глазах происходит страшное… Самолет падает на взлетно-посадочную полосу, разбивается, летчик погибает. Это было неописуемо тяжелое переживание. Только что говорили с Анатолием, и его нет. Ведущие по испытаниям рано седеют…

Была создана комиссия для выяснения причин катастрофы Су-7Б. Выяснить причину удалось довольно быстро. Из порохового ускорителя вывернулась заглушка, без нее газ и пламя пережгли управление элеронами самолета, вследствие чего он потерял управление и рухнул на землю.

После этого тщательно проверяли состояние ускорителя и заглушки, трагических случаев по их вине больше не было».

АХТУБА

«На специальном полигоне Ахтуба в 60—70-е годы самолеты Су-7Б, Су-9 отрабатывали систему пуска ракет «воздух — воздух», — рассказывал Олег Афанасьев.

На самолете Су-9 в полете по каким-то причинам с пилона не сошла ракета. Самолет возвратился на аэродром с ракетой. Когда самолет подруливал к стоянке (это было в жаркий летний день), и как обычно к месту, где должен остановиться самолет, стали подходить специалисты по обслуживанию, человек 20–25.

Самолет затормозил, «клюнул носом», а ракета упала на бетон под крыло самолета. Тут каждый почувствовал, что может случиться, и, толкая друг друга, стали разбегаться в разные стороны. Некоторые даже ползком. Но страшное не случилось. Правда, некоторые специалисты ободрали себе колени, локти о бетонное покрытие аэродрома. Оправившись от шока, более смелые стали подсмеиваться над теми, у кого были ссадины и царапины. Их спрашивали: «Где заработали такие травмы?» Они отвечали: «Когда мы убегали, нам кто-то подставлял подножки». Так шутили после того происшествия, к счастью, без серьезных последствий».

АТОМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

В конце 50-х годов появилась идея применить атомную энергию в авиации. Кому она принадлежала, сейчас точно никто не помнит, кажется, военным.

Предполагалось создать атомный двигатель для длительного барражирования наших самолетов, охраняющих воздушные границы, вдоль которых постоянно летали самолеты НАТО. Тогда никто не мог представить, что будет, если самолет упадет…

В создание такого двигателя включилось ОКБ Люльки. Был организован специальный отдел КБ-2 во главе с заместителем главного конструктора по атомной тематике Андреем Андреевичем Иевлевым, ведущим конструктором Александром Васильевичем Воронцовым.

Ведущий конструктор Евгений Владимирович Комаров был назначен руководителем специально созданной бригады по проектированию столь необычного для ОКБ двигателя. В эту бригаду входили две группы — Анатолия Максимовича Хартова и Василия Андреевича Юшко. Участниками были Виталий Николаевич Привалов, Вера Петровна Князева, Виктор Васильевич Плотников, занимались расчетами Марк Вольман, Леонид Кулик. После окончания в 1962 году МАИ — факультета двигателей летательных аппаратов, группы ядерных двигателей — Александр Чумаков пришел в ОКБ Люльки работать по своей специальности. Работы по созданию ядерного двигателя проводились совместно с Институтом атомной энергии имени Курчатова. В это время его возглавлял академик Анатолий Петрович Александров. Он неоднократно бывал у Люльки, они обсуждали, каким должен быть новый двигатель.

На одном из больших совещаний с представителями Минавиапрома, ВВС, группы ученых института Курчатова вместе с А.П. Александровым, конструкторов ОКБ во главе с А.М. Люлькой, А.А. Иевлевым обсуждался окончательный вариант прямоточного двигателя с использованием атомной энергии. Он был утвержден. После этого совещания в ОКБ разработали обширную программу по ядерным работам. Анатолий Хартов, Василий Юшко, Евгений Комаров отправились с ней к Александрову. Они отметили умение академика быстро читать документ. Даже вначале подумали, что он не все читает, но ошиблись. Анатолий Петрович подчеркнул некоторые пункты и в заключение сделал обстоятельные замечания. Конструкторам пришлось кое-что в тексте поправить.

Предстояли весьма сложные конструкторские и технологические работы, совершенно не похожие на предыдущие по ТРД. Вместо камеры сгорания надо было создавать высокотемпературный атомный реактор МТ-35 размером 2 х 3 метра. Внутри него __ тепловыделяющие элементы — ТВЭЛы, состоящие из множества керамических трубочек, загруженных окисью бериллия с ураном-235.

ТВЭЛы закладывались в активную зону реактора в отдельные специальные блоки.

А вокруг реактора отражатель, состоящий из чистого металлического бериллия, который увеличивает критическую массу атомной энергии реактора. Регулируется эта масса стержнями, сделанными из боросодержащих материалов.

Реактор МТ-35 для авиации должен действовать на тепловых нейтронах. Реакторы на быстрых нейтронах предназначены для работы на земле и в космосе.

Когда стержни убираются из активной зоны реактора, происходит ядерная реакция, при этом ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы нагревают активную зону реактора до 1800–2000. Через них должен проходить воздух, который нагревается и потом идет на компрессор и турбину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: