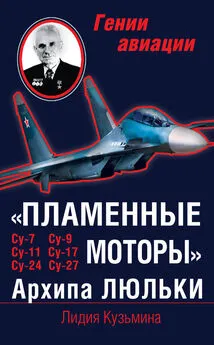

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Название:Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза; Эксмо, 2007. — 608 с.: ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-699-22833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения краткое содержание

Первый отечественный турбореактивный двигатель, без которого немыслима современная авиация, начал создавать в середине 30-х годов прошлого столетия мало кому известный молодой изобретатель Архип Люлька.

Он стойко и смело прошел через технические трудности, отрицание, неверие многих специалистов в то, что его непоршневой, без воздушного винта мотор помчит самолет со сверхзвуковой скоростью и поднимет его в стратосферу. Но в 1941 году Архипу Михайловичу выдали авторское свидетельство на новое его изобретение — двухконтурный турбореактивный двигатель. Спустя десятилетия схема получит международное признание. Его моторы будут на самолетах Сухого, Микояна, Ильюшина, Туполева, Бериева.

Вершиной же творчества Люльки — гениального ученого, конструктора, инженера, организатора — стало создание уникального двигателя для самолета Су-27 и его модификаций. Сверхзвуковые самолеты с этими двигателями надежно служат, на них установлены многие мировые рекорды скорости, высоты и сверхманевренности.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Архип Михайлович Люлька беззаветно служил Родине, ее обороноспособности. В этой книге рассказано о жизни этого замечательного человека, его верных и надежных соратниках, учениках, продолжателях его славного дела.

Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Люльковцы, приверженные самолетостроению, и ракетный двигатель проектировали на принципах авиации. До этого двигатели ЖРД были одноразовые. Употреблялись всего один раз, и поэтому многое в них было сварное. В КБ Люльки создавали двигатель многоразового использования, и потому в нем все разъемное, разборное, его можно собирать, разбирать, сколько нужно. Это было большим новшеством для ракетной техники. Так как двигатель такого типа создавался впервые, для него отрабатывалось очень много совершенно новых технологических процессов. Многие конструкторы, инженеры, технологи стали обладателями авторских свидетельств на оригинальные изобретения. На модификации двигателя 11Д-57М впервые было применено «сдвижное сопло». Задняя неохлаждаемая сверхзвуковая часть сопла была убрана, а в нужный момент она выдвигалась и автоматически стыковалась с основной охлаждаемой частью.

С приходом в КБ главного конструктора Михаила Афанасьевича Кузьмина Люлька разделил конструкторское бюро на два подразделения: одно занималось авиационными двигателями, другое — созданием ЖРД, его возглавил М.А.Кузьмин.

В отделе, которым руководил Борис Леонидович Бухаров, разрабатывалась камера сгорания двигателей ИД54 и 11Д57. Там работали в основном молодые инженеры одного выпуска: Ю. Канахин, А. Волков, В. Беркович и

В. Геллер. Атмосфера была творческая, ведь создавали абсолютно новый двигатель, аналогов которого в СССР не было. Из отдела Бухарова все молодые инженеры стали в КБ руководителями среднего звена, а Ю.П. Марчуков, М.М. Гойхенберг и А.И. Волков — главными конструкторами. Выходец из этого же отдела А.М. Хартов стал директором завода. Модели камеры сгорания и газогенератора испытывали на стендах Государственного института прикладной химии (ГИПХ) под Ленинградом в отделе будущего известного ученого, доктора технических наук Г.П. Потехина.

В 1960 году правительственное постановление предписывало через три года создать ракету-носитель «Наука» (Н-1) на 40–50 т полезной нагрузки для полета космонавтов на Луну. В дальнейшем проект многократно пересматривался, требуемая мощность ракеты росла, сроки переносились. И вот наконец экспертная комиссия под председательством академика Мстислава Всеволодовича Келдыша в ноябре 1966 года дала положительное заключение на эскизный проект лунной экспедиции. Для ее осуществления предполагалось использовать ракетоноситель Н-1, который должен доставлять на опорную околоземную орбиту комплекс массой 95 тонн. Это давало возможность высадить на Луну одного космонавта, оставив второго члена экипажа на орбите вокруг нее. Февральским постановлением 1967 года предусматривалось начать летные испытания в третьем квартале 1967 года. К тому времени уже было известно, что американцы стартуют к Луне в 1969 году, но нашим специалистам, совершенно в духе времени, было указано — советский космонавт должен побывать там первым.

В реализации отечественной лунной программы участвовали многие авиапредприятия. Ведь в начале 60-х по распоряжению Н.С. Хрущева происходило сокращение парка военных самолетов, и многие авиационные заводы лишились заказов.

Моторное КБ и завод по изготовлению двигателей для реактивной авиации, возглавлявшиеся генеральным конструктором академиком А.М. Люлькой, активно участвовали в лунной гонке. К ее началу под руководством этого выдающегося конструктора после первого отечественного турбореактивного двигателя ТF-1 были созданы ТF-2, ТF-3, АЛ-5 и АЛ-7Ф. Эти двигатели устанавливались на восьми типах реактивных самолетов.

Однако в 1960 году КБ и заводу поручили разработать проект кислородно-водородного ЖРД 11Д54 для третьей ступени Н-1. Впоследствии Сергей Павлович Королев решил, что этот двигатель должен применяться в качестве маршевого для полета корабля с космонавтами на Луну. Двигатель получил индекс 11Д57.

С самого начала проектирования нового двигателя для решения широкого комплекса проблем, связанных с внедрением нового топлива, велись совместные работы с рядом ведущих НИИ (НИИТП, ГИПХ, ЦИАМ, ВИАМ, НИАТ, НИИ-Химмаш, НИИКРИОГЕНМАШ, ВВИА им. Н.Е.Жуковского и др.).

К моменту выхода постановления Правительства СССР производственная база КБ и завода Люльки не соответствовала во многом специфическим условиям изготовления узлов и сборки ЖРД. Пришлось проделать большую работу по перестройке опытного производства и созданию специальных стендов для испытаний узлов и агрегатов ракетного двигателя. В 1964–1967 годах проводились поисковые работы с целью выбора оптимальной организации рабочего процесса в этом ЖРД, системы охлаждения и конструкции его узлов. Было спроектировано, изготовлено и испытано много вариантов основных узлов в модельном и натурном исполнении.

Вследствие применения различных проектных решений оказалось возможным использование одновального однотурбинного турбонасосного агрегата в сочетании со стоящими перед ним бустерными насосами окислителя и горючего. Эти агрегаты, несколько повышая давление компонентов, позволяют применить легкие баки с низким Давлением, обеспечивая бескавитационную работу основных насосов. Бустерные насосы можно устанавливать непосредственно в баках кислорода и водорода. Этот прием сокращает осевые линейные размеры двигателя и расход компонентов на захолаживание системы при запуске. Длина двигателя 3600 мм, диаметр сопла 1860 мм.

В бригаде компрессоров в январе 1961 года была создана группа по разработке элементов конструкции насосов для ЖРД 11Д54. В ней стал работать молодой специалист Олег Никутов. Он был подключен к Б.Н. Николаеву, с которым они проектировали и создавали установки для отработки подшипников и уплотнений на модельных компонентах. Установки получились очень громоздкими, металлоемкими и сложными в эксплуатации. Поэтому в дальнейшем от них отказались, так как было принято решение вести доводки подшипников и уплотнений непосредственно на модельных насосах, что себя впоследствии полностью оправдало.

Приказом А.М. Люльки была создана бригада конструкторов во главе с М.А. Постниковым, которой поручили разработку насосов, работающих на жидком водороде и жидком кислороде.

Опыта и практики в создании таких насосов в ОКБ еще не было, поэтому решили двигаться новым путем. Вместо центробежных насосов, как было принято на других фирмах, стали разрабатывать для жидкостных ракетных двигателей осевые насосы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: