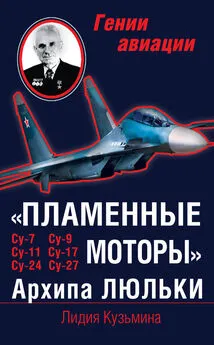

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Название:Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза; Эксмо, 2007. — 608 с.: ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-699-22833-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Кузьмина - Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения краткое содержание

Первый отечественный турбореактивный двигатель, без которого немыслима современная авиация, начал создавать в середине 30-х годов прошлого столетия мало кому известный молодой изобретатель Архип Люлька.

Он стойко и смело прошел через технические трудности, отрицание, неверие многих специалистов в то, что его непоршневой, без воздушного винта мотор помчит самолет со сверхзвуковой скоростью и поднимет его в стратосферу. Но в 1941 году Архипу Михайловичу выдали авторское свидетельство на новое его изобретение — двухконтурный турбореактивный двигатель. Спустя десятилетия схема получит международное признание. Его моторы будут на самолетах Сухого, Микояна, Ильюшина, Туполева, Бериева.

Вершиной же творчества Люльки — гениального ученого, конструктора, инженера, организатора — стало создание уникального двигателя для самолета Су-27 и его модификаций. Сверхзвуковые самолеты с этими двигателями надежно служат, на них установлены многие мировые рекорды скорости, высоты и сверхманевренности.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Архип Михайлович Люлька беззаветно служил Родине, ее обороноспособности. В этой книге рассказано о жизни этого замечательного человека, его верных и надежных соратниках, учениках, продолжателях его славного дела.

Неизвестный Люлька. Пламенные сердца гения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немецкий поэт и философ Гёте говорил: «Опыт — вот учитель вечный». Поэтому вспомнить прошлое во всех его аспектах — удач и провалов, радостей и огорчений — не бесполезная затея.

К Архипу Михайловичу пришли все почести и награды, которыми отмечала наша Родина своих лучших сыновей. В 1957 году ему Указом Президиума Верховного Совета присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1954 году он стал профессором кафедры авиационных двигателей Московского авиационного института, в 1958 году ему присвоена ученая степень доктора технических наук, а в 1968 году он избран действительным членом Академии наук СССР. В 1976 году Архипу Михайловичу присуждена Ленинская премия.

Деятельность завода, конструкторского бюро непрерывно связана с именем Архипа Михайловича. Двигатели, которые созданы и создаются в КБ, носят имя Архипа Михайловича. И все, кто работал с Архипом Михайловичем, независимо от того, сколько лет — пятьдесят или много меньше, гордятся этим именем. Архип Михайлович никогда не уединялся, не отдалялся от коллектива, он всегда был с ним. К Архипу Михайловичу в полной мере применимы слова, высказанные французским писателем-просветителем Монтескье: «Чтобы совершать великие дела, не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними». Он всегда был доступен во все времена каждому работающему с ним, и когда он был начальником небольшой группы, и когда стал генеральным конструктором, академиком.

Архип Михайлович всю свою жизнь трудился, созидал, творил, и этим он создал себе имя. Его жизнь не была простой, нет, она была полна трудностей, борьбы. Австрийский писатель Стефан Цвейг говорил: «Лишь сумма преодоленных препятствий является действительно правильным мерилом подвига и человека, совершившего этот подвиг.

Количество препятствий, преодоленных Архипом Михайловичем на пути осуществления своей идеи за время долгой творческой жизни, так велико, что с полным основанием можно сказать: да, Архип Михайлович совершил свой подвиг!

В 1965 году в КБ П.О. Сухого приступили к проектированию истребителя-бомбардировщика Су-17 с изменяемой в полете стреловидностью крыла или, как еще говорят, с изменяемой геометрией крыла. Почему возникла эта идея? Дело в том, что различные режимы полета предъявляют крылу весьма противоречивые требования. Для полета на больших скоростях нужны крылья большой стреловидности, а для взлета, посадки и полета на большую дальность стреловидность крыла нужна минимальная. Крыло с компромиссной умеренной стреловидностью не обеспечивает выполнение лучшим образом ни одного из этих требований. Поэтому самолет с изменяемой геометрией крыла должен выступить как бы один в нескольких лицах, что существенно расширит диапазон его применения.

Для упрощения постройки этого самолета Павел Осипович Сухой создает его на базе серийного истребителя-бомбардировщика Су-7Б, имеющего большую стреловидность крыла, на котором все другие системы уже отработаны, и он хорошо и надежно показал себя в строю.

Так началось создание одной из лучших модификаций Су-7 — самолета Су-17. Оригинальность заключалась в том, что Павел Осипович решил не поворачивать все крыло, а сделать поворотной только часть его. Соединить неподвижную и поворотную части крыла оказалось сложно. На одном из совещаний генеральный конструктор высказал смелую мысль — поворотную часть вдвигать внутрь неподвижной.

После долгих поисков все проблемы с необычным крылом оказались удачно решенными. А какой двигатель поднимет этот новый самолет? Сомнений не было — это будет АЛ. Да, и на этот раз Павел Осипович и Архип Михайлович работают в тесном контакте, чтобы добиться полной гармонии между планером самолета и двигателем. Разработка проекта ТРД третьего поколения началась в августе 1965 года. В это время вышло Постановление Совета Министров о создании на Московском машиностроительном заводе (ММЗ) «Сатурн» двигателя АЛ-21Ф. Предназначался этот двигатель и для истребителя-бомбардировщика Су-17, и для новейшего сверхзвукового фронтового бомбардировщика Су-24. Главным конструктором и руководителем темы Су-24 был один из выдающихся заместителей П.О. Сухого Евгений Сергеевич Фельснер.

Из-за требований секретности новый двигатель назвали заводским шифром изделие «85», модификации его «87», «89».

Работа началась с участия в конкурсе на разработку проекта подъемных и маршевых двигателей для Су-24. Анализ различных схем двигателей, проведенный отделом ОКБ совместно с конструкторами КБ Сухого, разрабатывавшими проект, показал, что для такого типа самолета наивыгоднейшим будет одноконтурный одновальный ТРДФ с высоконапорным регулируемым компрессором. Этот двигатель должен обладать высокой лобовой и удельной тягой, относительно низкими удельными расходами топлива как на форсажных, так и на крейсерских режимах полета.

Большое внимание при проектировании уделялось газодинамической устойчивости двигателя, особенно необходимой для обеспечения совместной работы подъемных и маршевых двигателей на взлете и при посадке. Не менее жестким было и требование к весовым характеристикам двигателя.

В результате тщательных расчетов для создания двигателя была выбрана схема ТРДФ с тринадцатиступенчатым осевым компрессором, регулируемым с помощью семи поворотных направляющих аппаратов.

Для обеспечения заданного удельного веса в конструкции широко применены титановые и новые жаропрочные сплавы. Значительной экономии веса удалось достичь конструктивными решениями узлов компрессора — были применены консольные лопатки с 8-й по 12-ю ступень, спаренные корпуса направляющих аппаратов последних ступеней компрессора. Также было выполнено объединение приводов моторных и самолетных агрегатов в один общий редуктор; еще произведено рациональное размещение агрегатов двигателя, позволившее намного сократить количество и протяженность коммуникаций. В ходе дальнейшей доводки удалось значительно снизить вес турбины в основном за счет применения рабочих и сопловых лопаток с большими удлинениями. Жесткие требования по весу были предъявлены и к разработчикам агрегатов — в первую очередь к агрегатам системы регулирования. С этой же целью на двигателе был применен воздушно-пороховой стартер, который разрабатывался ОКБ-43 главного конструктора Ю.И. Дмитриева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: