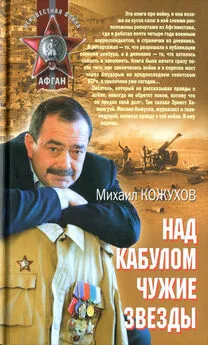

Михаил Кожухов - Над Кабулом чужие звезды

- Название:Над Кабулом чужие звезды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо; КРПА Олимп

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39744-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кожухов - Над Кабулом чужие звезды краткое содержание

Эта книга про войну, и она похожа на кусок сала: в ней слоями расположены репортажи из Афганистана, где я работал почти четыре года военным корреспондентом, и странички из дневника. В репортажах — то, что разрешала к публикации военная цензура, а в дневнике — то, что хотелось сказать и запомнить. Книга была начата сразу после того, как закончилась война и я пересек мост через Амударью на предпоследнем советском БТР, а закончена уже сегодня…

«Писатель, который не рассказывал правды о войне, никогда не обретет покоя, потому что он предал свой долг». Так сказал Эрнест Хемингуэй. Михаил Кожухов, журналист и телеведущий, написал правду о той войне. И ему веришь.

Над Кабулом чужие звезды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Описывать события минувших дней — желания никакого. Лгать самому себе — такой необходимости у меня нет. Написать правду? Я и так запомню ее на всю жизнь. Мне только ясно теперь, что вся правда о войне не будет рассказана никогда, в этом и нет нужды. На войне происходит много такого, что находится за границей добра и зла, за границей того, что положено, что можно знать человеку. Тот, кто это видел, будет помалкивать. Кто не видел, пусть считает, что ему повезло.

Правда о войне — красного цвета, и она пахнет кровью. И — точка.

Джалез, мятежная столица провинции Вардак, нашими войсками сегодня, похоже, взята не будет. На подступах к городу, в ущелье Санглах, в засаду попала разведрота 180-го мотострелкового полка. «Духи» дали бээмпэшкам войти в узкое ущелье и разом ударили с двух сторон. Бой шел четыре часа, разведчики пытались отойти под прикрытием брони, их несколько километров провожали перекрестным кинжальным огнем. Старший лейтенант Олег Монастырев, тяжело раненный, командовал боем.

Мы были в это время рядом, километрах в трех. Как раз садились на «броню», чтобы направиться в этот самый Санглах. Пленный клялся, что там, в ущелье, он покажет склады с оружием, и мы уже почти поверили ему, когда мимо нас на полном ходу прошли бээмпэшки разведчиков, вывозившие раненых. Водители гнали машины напролом, не разбирая дороги. Окровавленные, наспех перебинтованные парни лежали и сидели на «броне», схватившись за жерла пушек. Тридцать шесть человек, из которых выжить предстояло не всем.

Голосом Грекова ожила рация. Приказ роте: немедленно занять господствующие высоты в ущелье Санглах, чтобы моджахеды не смогли выйти в тыл отступающей пехоте и отрезать ее от основной группировки.

— У нас ни капли воды, нет провизии, люди раздеты, — доложил ротный.

— Об этом надо было думать раньше. Вы — спецназ. Выполняйте приказ, — отозвалась рация голосом Грекова.

Спецназ — войска «одноразового применения», объясняли мне ребята. Их дело — выполнить задачу за линией фронта, а уж вернешься ты обратно или нет, твое личное дело. Лучше, конечно, если вернешься… Между прочим, в спецназе только офицеры проходят специальную подготовку. В солдаты попадают самые обычные деревенские парни из России и Украины, до того в глаза не видавшие гор. Ну, может, гоняют их пожестче в учебке, чем всех прочих.

— Ты прости уж. Дальше наши дороги врозь, — сказал мне ротный. — До КП как-нибудь доберешься сам.

Рыжий прапорщик Витя Витюк, старшина роты специального назначения, весь день метался по командному пункту армии в трофейном «духовском» лифчике, испрашивая разрешения на подвоз боеприпасов и еды для парней, но безуспешно.

— Смотрите, дети! Щоб я за вас не волновался, — говорит, провожая ребят на операцию, этот добрый рыжий человек. «Маленькая пуля, как пчела, унесла товарища вчера» — это из стихотворения, которое романтичный прапорщик написал об афганской войне.

Когда рассвело, спецназ попросил ненадолго приостановить артиллерийский огонь, чтобы вынести раненых. За исключением этой передышки, в район ущелья Санглах весь день и всю ночь артиллерия била из всех стволов. Приказ Грекова был: сровнять с землей.

Наверное, всему виной была шелковица, которую мы лопали со спецназовцами прямо с дерева в кишлаке под Джалезом. Пару дней после этого я крепился в надежде, что все обойдется, но когда запасы туалетной бумаги и газет на командном пункте армии стали иссякать, а температура поднялась к сорока, я зашел в медпункт и был отправлен ближайшей «вертушкой» в кабульский инфекционный госпиталь. Сопротивляться было бесполезно: к тому времени я уже с трудом стоял на ногах.

— Амебиаз, сто процентов, — заверил меня после осмотра в госпитале забавный гражданский доктор из Харькова Саша Якимук, который, как выяснится позже, мечтает попасть на боевые действия и получить орден. — Михалъюрич, перед вами выбор: или вы ложитесь к нам на целых пять недель, и мы вас колем тем, что имеем. Второй вариант: сначала идете в дукан, покупаете индийское лекарство, а потом все равно ложитесь к нам, но мучения ваши закончатся раньше.

Я, разумеется, предпочел второй вариант.

Амебиаз — болезнь легионеров, о которой стало известно еще во времена колониальных походов англичан в Африку. Проистекает она так: невидимая глазу тварь — амеба — незаметно проникает с грязной водой в ваш организм и начинает хрумкать его потихоньку, пока не доберется до печени, которая ей нравится особенно. Чем здоровее печень, тем дольше вам остается жить.

О кабульском инфекционном госпитале не пишут в газетах, сюда не приезжают с концертами эстрадные звезды. Приземистые бараки стоят на отшибе, в самом дальнем конце взлетного поля кабульского аэродрома, на котором базируется вся авиация — и наша, и афганцев. Рев десятков взлетающих самолетов и вертолетов не смолкает даже ночью, и мелкая рыжая пыль, поднятая их винтами и двигателями, оседает на госпитальных бараках.

Госпиталь переполнен. Тиф и амебиаз косят тысячи человек ежегодно. По территории еле ходят солдаты в синих пижамах, у некоторых дефицит массы тела в десять — двенадцать килограммов. Но главный враг армии — это, конечно, гепатит. И хотя здесь в ходу тост «За красные глаза, которые не желтеют!», едва ли не треть контингента переболела гепатитом, который редко проходит бесследно. Переболели гепатитом и почти все врачи и сестрички кабульского инфекционного госпиталя.

Все основные работы здесь делают сами солдаты. Моют полы, меняют бутыли в капельницах, разносят обед. Кормят их — хуже не может быть.

— Может, — говорит мне солдатик в курилке. — У нас на заставе вообще только «сечка» — крошка пшеничной крупы. Зато на боевых действиях — как в ресторане! Там в сухпайке хотя бы мясные консервы, галеты, сгущенка. А на «точку» вернешься, снова утром и вечером «сечка», чтоб ее…

Весь «ограниченный контингент» тем временем обсуждает подробности из жизни двух привезенных из Союза коров, которые снабжают молоком представителя Генерального штаба генерала армии Варенникова: у него нелады со здоровьем.

Что мы за странный, не ставящий себя ни в грош народ? У нас достало всего, чтобы отправить этих парней умирать в афганских горах, — денег, мудрости, патронов и бомб. И даже вот «сечки» вдоволь — крошки пшеничной крупы.

Сегодня застрелился спокойный, обаятельный «начмед» центрального кабульского госпиталя, которого я знал. Говорят, он уже сдал должность, через два дня должен был возвращаться в Союз. Заперся у себя в кабинете, разложил перед собой фотографии семьи, написал им письмо. И — застрелился.

Наказ гражданского доктора Саши Якимука я, разумеется, выполнил. Прежде чем явиться с вещами в «инфекцию», купил и выпил рекомендованное мне индийское лекарство. Результат: чувствую я себя все хуже, почти ничего не ем уже четвертый день и у меня теперь совершенно черный язык!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Никонов - Под светом чужой звезды [СИ]](/books/1072708/andrej-nikonov-pod-svetom-chuzhoj-zvezdy-si.webp)