Павел Хадыка - Записки солдата

- Название:Записки солдата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларусь

- Год:1971

- Город:Минск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Хадыка - Записки солдата краткое содержание

Активный участник боев с белогвардейцами в период гражданской войны, а затем сотрудник органов ОГПУ—НКВД БССР делится своими воспоминаниями о создании милиции в республике, подборе и обучении оперативных кадров, о борьбе с политическим бандитизмом в 1920—1930 гг., рассказывает о кровопролитных боях, в которых пришлось участвовать, против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Записки солдата - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Переход оказался тяжелым. Из-за недостатка продовольствия и усталости появились больные, отстающие. Их ложили на повозки и без того загруженные. В результате лошади тоже обессиливали и не могли тянуть по пескам тяжелые грузы. Зачастую пулеметчики впрягались в повозки и перетаскивали их через песчаные барханы, ручьи и речки. Дорог не было. Одни пески и пески.

Это был тот же путь, по которому год назад шла и погибла от холода и тифа 11-я армия, коварно преданная изменником Сорокиным. Но тогда она шла с Северного Кавказа в Астрахань. Мы же шли в обратном направлении — из Астрахани к Северному Кавказу.

По войскам отдали распоряжение, если встретятся останки людей, предавать их земле. В пути находили заржавевшие орудия, кухни, железные части повозок и стрелковое оружие. Все деревянное было сожжено отступавшими.

Положение наше значительно улучшилось, когда подошли к Черному Рынку, Святому Кресту (Прикумск) и затем к Кизляру. По рассказам местных жителей, в Святом Кресте в 1919 году белогвардейскими бандами был повешен герой гражданской войны Иван Антонович Кочубей, который во главе кавалерийской бригады прикрывал отход 11-й армии к Астрахани. В январе 1919 года, больной тифом, он попал в руки белых. Деникинцы предложили ему на выбор — или перейти на службу к ним, или его повесят. Кочубей умер, но не изменил Родине. После Кизляра стали часто встречаться мелкие и крупные реки, они тоже затрудняли наше движение.

Особенно тяжелой оказалась переправа через Терек. Паром связали из деревянных пивных и винных бочек. Быстрое течение реки часто разрушало его.

На подступах к Порт-Петровску мы увидели чудо. В обгороженном каменными стенами небольшом квадрате горел огромный костер. Особенно волшебным было зрелище ночью. Когда-то пробившийся через земную кору нефтяной газ был кем-то, а возможно и грозой, зажжен. И вот горит десятилетиями, а может, и сотнями лет никем не использованный природный газ. Единственное, что сделал человек, — это огородил его каменной стеной. Мы долго любовались фейерверком и грелись здесь.

В Порт-Петровске произошли важные события. Нашу бригаду расформировали и передали в известную нам еще по Оренбуржью 20-ю стрелковую дивизию. Наш 434-й полк мало кто знал. Он просуществовал только один год. Это был самый обыкновенный, без громкого имени, но и не имевший поражений полк. Сюда я вступил рядовым бойцом, а вырос до начальника пулеметной команды. В совершенстве овладел пулеметом «максим». У меня о полку сохранилось самое хорошее воспоминание.

Дивизией командовал бывший начальник обороны Оренбурга Михаил Дмитриевич Великанов. Комиссаром был Карл Карлович Ратнек, член партии с 1910 года, начальником штаба — Борис Владимирович Майстрах.

Мы были очень довольны, что вошли в известную дивизию. В ее составе насчитывалось девять стрелковых полков, от 172-го до 180-го. Кроме того, сюда входили кавалерийский полк, артиллерийские и другие подразделения.

20-я стрелковая дивизия была сформирована в 1918 году в Пензе и сначала носила название 1-й Пензенской пехотной дивизии. В составе 1-й армии Восточного фронта вместе с 24-й Симбирской-Железной и 25-й Чапаевской дивизиями она сражалась с белочехами на Волге и белогвардейцами на Южном Урале. В сентябре 1919 года ее перебросили на Юго-Восточный фронт, где вошла в состав 10-й армии и громила деникинские войска. В апреле 1920 года ее передали в состав Кавказского фронта, которым командовал М. Н. Тухачевский, а членом Военного совета был Серго Орджоникидзе.

Наш 434-й полк тоже расформировали, а личный состав передали 176-му стрелковому полку. Командиром его назначили Астрелина. Из командиров батальонов остался только один наш Бугров, остальных заменили. Произвели замену многих командиров рот, хозяйственных и штабных работников. В полку стало много незнакомых людей. Меня оставили начальником пулеметной команды.

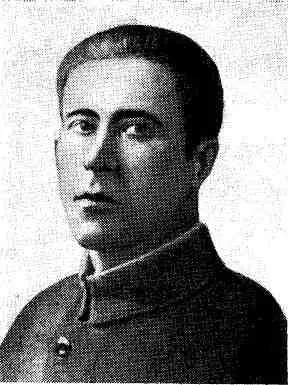

Начальник пулеметной команды 434-го (176-го) стрелкового полка П. М. Хадыка. (Снимок 1921 года).

Вскоре мы начали новый поход в направлении Баку. Он был тоже тяжелым, но улучшилось снабжение продуктами и фуражом.

В Дербенте остановились на продолжительный отдых. Разместили нас по частным квартирам. Я попал к кавказскому еврею, очень разговорчивому человеку. Он рассказал, что на окраине Дербента одна из скал повернута отвесно к городу. Еще из глубокой старины для бездетных мусульманских женщин эта стена является священным местом. Сюда совершают паломничество не только бездетные женщины Дагестана, но и Азербайджана. Обряд заключается в том, чтобы утром, до восхода солнца, голыми руками, без дополнительных предметов, вбить в эту стену гвоздь. Только тогда можно рассчитывать на то, что будут дети. Неудачницы часто тут же кончали жизнь самоубийством, спрыгнув в пропасть.

Местное население, среди которого было много русских, особенно рыбаков и нефтяников, относилось к нам очень хорошо. Они радостно встречали нас и помогали всем, чем могли. Особенно мы нуждались в ремонте и замене обуви, и местное население оказывало нам в этом большую помощь.

3 мая 1920 года дивизия прибыла на станцию Баладжары, что в двенадцати — четырнадцати километрах от Баку. Наш полк разместили в аулах Сарай и Мастакриз. После длительного перехода Астрахань — Баку мы получили наконец долгожданный отдых для себя и лошадей, а главным образом, возможность помыться, заменить белье, произвести ремонт одежды, обуви, упряжи.

Местное население встретило нас хорошо, помогало продовольствием и материалом для ремонта. Простояли мы здесь около двух недель. 15—16 мая полк погрузили в вагоны и по Закавказской железной дороге отправили в город Ганджу (бывший Елизаветполь, ныне Кировабад). Здесь расквартировали штаб дивизии и два полка. Наш полк доставили на станцию Акстафа, а затем пешим порядком перебазировали к грузинской границе. Штаб полка расквартировали в городе Казах, батальоны — по аулам. Пулеметную команду разместили в ауле Дашсалаглы. Однако вскоре взводы отправили по батальонам. Со мной остался только один взвод.

Разместились мы по частным домам. Надо сказать, что большинство жителей аула относилось к нам очень хорошо. Хотя мы питались отдельно, почти ежедневно наша хозяйка давала нам буйволиного молока, очень густого и жирного. Мы ели его впервые. Расходовали на приготовление супа и каши. Есть его цельное с хлебом, как коровье, мы не могли. Часто нас угощали брынзой, которую я ел тоже впервые.

Хотя женщины аула носили чадру, но в присутствии нас они ходили без нее. В Казахе, а затем и нашем ауле Дашсалаглы я услыхал интересный анекдот, рассказываемый азербайджанскими женщинами: «Стоит группа женщин с опущенными с головы на шею чадрами. Вдали показалась группа идущих мужчин. Одна женщина громко говорит: «Закройтесь, идут мужчины». Другая, посмотрев в ту сторону, отвечает: «Нет, это не мужчины, это русские».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: