Владимир Миронов - Первая мировая война. Борьба миров

- Название:Первая мировая война. Борьба миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-06051-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Первая мировая война. Борьба миров краткое содержание

Книга академика РАЕН В.Б. Миронова посвящена Первой мировой войне, столетие которой отмечается в 2014 году. Это глубокое, серьезное исследование о том, кто был заинтересован в развязывании этой бойни миллионов людей, какие страны и почему в ней участвовали, как развивались события и каковы итоги войны. Книга основана на сотнях документальных источников, показаниях свидетелей и участников событий, аналитических материалах ученых, воспоминаниях политиков и военных деятелей.

Особое внимание уделено событиям в России — от 1905 до октября 1917 года. Как складывалась ситуация в стране, почему Российская империя вступила в войну, кто были ее союзники, почему пала монархия, как действовало Временное правительство, чем окончилась для России Первая мировая война, — на эти вопросы автор дает исчерпывающие ответы. Многочисленные иллюстрации помогают составить полную картину происходивших событий и показывают главных действующих лиц эпохи.

Первая мировая война. Борьба миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По словам Г. Федотова, эта новая сила «не предъявляла никаких притязаний на власть». Это не так. К 1917 г. в российском обществе созрели предпосылки для решения вопроса о власти, на которую претендовали три силы: 1) царь и монархические круги; 2) буржуазия и ее партии; 3) революционеры, крестьяне и пролетарии. Каждая из них была свято убеждена, что историческая правда на их стороне. У участников конфликта возможности договориться практически не было. 50— 85% всех властных структур (монархисты, высшая бюрократия, т.п.) были помещиками. Правда, к началу века эта часть общества заметно оскудела, но тем яростнее цеплялась она за остатки силы, влияния, равно как и собственности. А как говаривал еще Макиавелли, «люди обыкновенно скорее забывают смерть отца, чем потерю наследства». И далее: «Если не трогать имущество и честь людей, то они вообще довольны жизнью, и приходится бороться только с честолюбием немногих, которое можно обуздать разными способами и очень легко». Но в России как раз и случилось то, что надо было затронуть и собственность, и «честь» верхних эшелонов власти.

Буржуазия хотела убрать от власти монархистов, ибо те мешали им всем заправлять и умножать их капиталы. Однако против нее были настроены не только монархисты, но и разночинное чиновничество, живущее взяткой и цеплявшееся за царизм как за спасительную соломинку. Наконец, против тех и других выступала разношерстная команда революционеров (меньшевики, эсеры, большевики). Желая захватить власть, те используют силы пролетариата, солдат, матросов, крестьян, одним словом, всю неимущую братию, включая люмпенов, в качестве дубинки. Вопрос стоял на удивление просто: кто из них победит? Падет монархия в результате атак буржуазных легионеров или красногвардейских толп? Вопрос отнюдь не риторический.

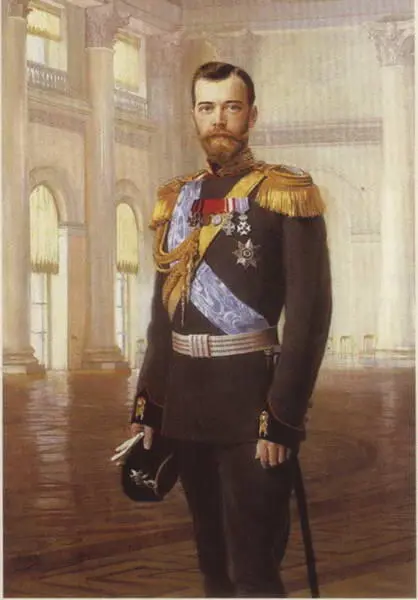

Гораздо позже, спустя 35 лет после крушения монархии в России известный русский философ И. А. Ильин задавался вопросом: «Почему же сокрушился в России монархический строй?» Среди причин он называл природный анархизм народа, его нежелание более терпеть, отсутствие в нем дисциплины, недостаток крепкого и верного монархического правосознания, многое другое. Он писал: «Монархический лик русского простонародного правосознания как бы поблек и исчез в смуте, а вперед выступила страшная и кровавая харя всероссийской анархии». При всей кажущейся справедливости упреков Ильина они неверны в сути своей. В народе это монархическое сознание исчезало, испарялось вместе с новыми поражениями и палаческими действиями монархии, ее слуг. А эксплуатировать образ абстрактной монархии вечно нельзя. Монархия везде конкретна, а на Руси тем более. Этот царь оказался на редкость слабым, неумным, неумелым. Естественно, облик его «поблек». Усилия сторонников конституционной монархии сохранить самодержавие были тщетны. Это не удалось сделать ни Победоносцеву, обер-прокурору Синода, «идейному Дон Кихоту», стороннику неограниченного самодержавия, сражавшемуся против социалистов, нигилистов, либералов, критику «говорильни» (земства), ни П. А. Столыпину, ни предпринимателя м-монархистам, ни даже господам банкирам. Политически правые силы слабо консолидированы, отличались шовинизмом, узостью мышления и больше занимались склоками и сведениями счетов с соперниками.

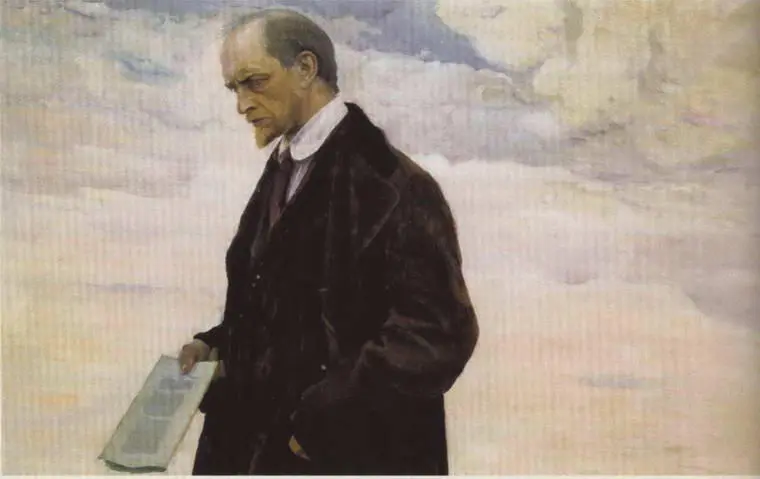

«Его недостаток — в слабости характера»

Одной из причин шаткости самодержавной власти в России было то, что государь попал в полную зависимость от ближайшего окружения, чиновников и слуг.

В свое время еще де Кюстин в книге «Россия в 1839 году», говоря о тирании бюрократии в России, писал (и, видимо, справедливо): «Из своих канцелярий эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну, даже императора, стесняя его в действиях; тот хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о нем говорят, но, к удивлению своему (которое желал бы сам от себя скрыть), порой не вполне сознает, насколько ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать, а ставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку, но в России более страшная, чем где-либо».

Итог очевиден: от Николая II, как от зачумленного, готовы были отшатнуться даже свои. Нелицеприятную оценку правления Николая II и самодержавия давал и известный царский генерал К. Дитерихс. Он утверждал, что, начиная с Екатерины I, русские цари, помазанники Божий все дальше и дальше отдалялись от простоты общения с народом. Это отчуждение от народа привело к тому, что царь стал уже не отцом народа, а политиканом, личным самодержцем. Иначе говоря, он превратился в инородное тело для России, утратил «духовное обязательство служения людям». Он был не нужен уже никому, кроме своей семьи.

Вот что говорила о Николае II К. Битнер, учительница царских детей в Тобольске (в свидетельских показаниях следователю Н.А. Соколову): «Государь производил на меня чарующее впечатление. Он был человек образованный, весьма начитанный. Он хорошо знал историю. Он производил впечатление человека необычайно доброго и совсем простого. В нем не было ни малейшей надменности, заносчивости. Он был замечательно предупредительный человек. Если я иногда по нездоровью пропускала урок, не было случая, чтобы он, проходя утром через нашу комнату, не расспросил бы меня о моем здоровье, с ним я всегда чувствовала себя просто, как век знала, привыкла к нему. Он вызывал у меня чувство, что хочется сделать ему что-нибудь приятное. Так он относился ко всем окружающим его. С офицерами нашего отряда он был прост, вежлив, корректен. У него была поразительная выдержка характера. Его недостаток, мне думается, заключается в его бесхарактерности, в слабости характера. Он, видимо, сам не решал никаких вопросов, не посоветовавшись с Александрой Федоровной. Это была его обычная фраза: “Я поговорю с женой”. Он, мне думается, не знал народа. У него было такое отношение к народу: добрый, хороший, мягкий народ. Его смутили худые люди в этой революции. Ее заправилами являются “жиды “. Но это все временно. Это все пройдет, народ опомнится, и снова будет порядок».

Ускорило его падение отсутствие у Николая сильной гражданской воли, без которой на Руси на престоле делать вообще нечего. Весь трагизм ситуации состоял в том, что правящие слои всячески препятствовали получению права остального народа на достойную жизнь и в конечном счете и довели Россию до революции. Полагать, что империя «столетиями стояла скалой» — и рухнула «в три дня» или «слиняла в два дня», — конечно, пустое объяснение, непозволительное даже неразумному дитяти, не то что серьезному ученому или политику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)