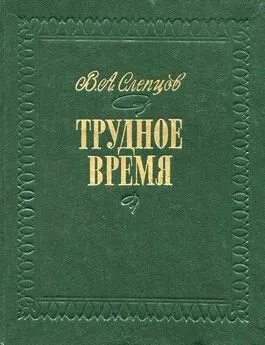

Василий Слепцов - Трудное время

- Название:Трудное время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Слепцов - Трудное время краткое содержание

Трудное время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Щетинин и Рязанов немедленно сделались «героями своего времени»; мнения критиков об этих фигурах колебались в широком диапазоне социально-психологических и эстетических оценок. Д. И. Писарев откликнулся на повесть Слепцова статьей «Подрастающая гуманность», в которой горячо симпатизировал Рязанову и крайне враждебно отнесся к Щетинину. При этом критик хорошо понимал, что его точка зрения не окажется преобладающей в массе отзывов о повести и ее героях. «Не подлежит ни малейшему сомнению, — заявлял Д. И. Писарев, — что очень многие читатели — например, все любители и клиенты «Московских ведомостей», — назовут Рязанова отъявленным негодяем, разрушающим семейное счастье достойнейшего человека, а Марью Николаевну — взбалмошной бабой, неспособной оценить мягкость и великодушие нежнейшего из супругов и щедрейшего из землевладельцев. Все это в порядке вещей. Если бы эти господа читатели осмелились осудить Щетинина, то им пришлось бы произнести строжайший приговор над своими собственными особами. На это не решится почти никто… Мне теперь приходится доказывать то, что для мыслящих людей не требует никаких доказательств, именно то, что Щетинин — совершенная дрянь и что он, попавши в фальшивое положение, неизбежно должен был сделаться дрянью, даже в том случае, если бы природа одарила его не совсем дюжинными способностями» [16] Д. И. Писарев. Соч в 4-х т., т. 4. М., Гослитиздат, 1956, с. 75.

.

Критик петербургской газеты «Голос» прочитал «Трудное время» бесхитростно и увидел лишь первый, непосредственно бросающийся в глаза идейно-образный слой повести. Такое прочтение сделало помещика Щетинина человеком во всех отношениях замечательным, а его гостя и жену — людьми сомнительных моральных качеств.

Содержание слепцовской повести критик-либерал передавал таким образом:

«В самый разгар крестьянской реформы (кстати, действие повести происходит летом 1863 года. — В.Л.) в деревню к молодому помещику, который недавно женился, приезжает погостить на лето университетский товарищ Рязанов, из семинаристов. Щетинин, при сочувствии к эмансипации, недоволен и часто ропщет на то, что хозяйство его идет плохо. С женою у него полное согласие.

И вот приезжий гость с первого шага начинает преследовать хозяев какими-то неопределенными, но резкими и грубыми сарказмами. Во все время он не дает Щетинину ни одного практического совета, ни разу не высказывает положительно своего взгляда на дело, а постоянно отличается насмешками и топорными сарказмами. Ко всему относится он с грубым скептицизмом, хотя вы и не понимаете, во имя каких идей и принципов. Это какое-то медвежье, тупое отрицание. И что же! Щетинина, зная доброту и гуманность мужа, уезжает от него, потому что из выходок семинариста заключила, будто она в семействе играет только роль кухарки. Что ж? — полюбила, что ли, она этого неотесанного грубияна, который постоянно говорил ей дерзости? К нему, что ли, уезжает она от мужа? Вовсе нет, — она едет неизвестно куда и не зная зачем, а Рязанов уезжает в Петербург, где он сотрудничает при каком-то журнале».

Итак, с одной стороны, «добрый и гуманный» Щетинин, а с другой — «неотесанный грубиян» Рязанов с его «медвежьим» отрицанием и «грубым скептицизмом», в которых не видно ни идей, ни принципов.

В конце 80-х годов, через добрых два десятка лет, апологеты теории «малых дел» еще пуще набросились на Рязанова и ухватились за Щетинина, как за спасительный пример: «М. Протопопов, например, утверждал, что «добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей производят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тиной и не превращается окончательно в клоаку…» [17] «Северный вестник», 1888, №5.

Формальной (читай: художественной) стороной критик «Голоса» также недоволен.

«Этот туманный и фальшивый сюжет, — писал он, — обставлен у г. Слепцова бесчисленным множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях и нанизанных теперь в один рассказ с целью показать вам современную русскую жизнь. Это пестрый калейдоскоп, где мелькают, сталкиваются и группируются крестьяне, солдаты, лавочники, извозчики, старосты, помещики, мировые посредники, где вы видите и деревенскую сходку, и земство, и мировой съезд — и все это как будто сквозь выпуклое стекло, от которого все предметы кажутся в преувеличенном виде, с резкими выпуклостями» [18] «Голос», 1866, № 67.

.

Суждение это замечательно, в частности, тем, что в нем выражено неприятие самой сути слепцовского способа передачи действительности. В «Трудном времени» поэтика Слепцова реализовалась наиболее полно.

Сила ее заключается прежде всего в последовательно проведенном на протяжении всего повествования объективированном описании, особенностью которого является воспроизведение внешней стороны действительности. Писатель не делает попытки показать сознание своего героя, не переступает границы, за которой находится то, чего знать ему не дано. А не дано ему знать, что происходит в сознании другого, и когда какой-то писатель говорит о своем герое: «он подумал», «ей пришло в голову» — он совершает насилие над правдой жизни в угоду так называемой художественной правде. Такова позиция Слепцова-художника. Но именно в 60-е годы русская литература стала мощно осваивать «внутренний мир» человека, и дальше все ее наиболее значительные художественные завоевания определялись глубиной проникновения в жизнь сознания человека; Слепцов, с его методом, оказался как бы на периферии литературного процесса. Тем более что метод его не был доведен до полного совершенства: кое-где писатель все-таки делает уступку «художественности», вводя как бы «потайного наблюдателя», — там, где описывает героя, находящегося в одиночестве, то есть одного, без других действующих лиц. «Пасмурный свет из окна… бледно ложился на одну сторону ее красивого… лица», — кто видит, что лицо красивое (не говоря уже о том, что никто не видит и всего остального)? Но в целом повествование выдержано в строгом соответствии с основным принципом — изображать только то, что могут видеть все или, по крайней мере, еще кто-то кроме автора. Такой способ создает огромные трудности для подробной и полной характеристики героя, его мотивов, стремлений, душевных состояний. Тем больше заслуга писателя, если ему удается передать внутреннее через внешнее, тайное через явное. Слепцову это удавалось. Не всегда удавалось читателю преодолеть преграду внешнего для обнаружения внутреннего. Внимательный читатель Слепцова, К. И. Чуковский увидел и расшифровал «тайнопись» «Трудного времени» — то есть те политические аллюзии, которыми повесть действительно богата; но в известном смысле вся повесть представляет собой некую тайнопись, — ибо читатель ее поставлен перед необходимостью угадывать скрытый в словах, жестах, поступках героев смысл, угадывать вообще тот смысловой пласт, который находится за видимым, словесным пластом. В этом отношении поэтика Слепцова подготовила почву для художественных открытий Чехова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Пономарева - Трудное время для попугаев [сборник litres]](/books/1081428/tatyana-ponomareva-trudnoe-vremya-dlya-popugaev-sbo.webp)