Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

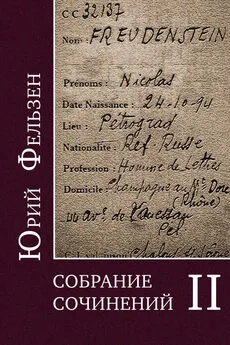

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С. 209. …Адамович <���…> Одоевцева, Оцуп <���…> Ладинский… – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 209. Поплавский – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”», а также статью Фельзена «Поплавский» в настоящем издании.

С. 209. Кузнецова – Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976), поэт, прозаик, мемуаристка.

С. 210. Петр Иванов Старый – Петр Константинович Иванов (1876–1956), журналист, публицист, церковный деятель, выпустивший в Париже книгу «Смирение во Христе» (1925). Печатался в журналах «Путь» и «Современные записки», и в газете «Возрождение». В свою бытность в Берлине (1923) Иванов участвовал в работе Религиозно-Философской Академии, основанной Н. А. Бердяевым.

С. 210. Гиллель Златопольский (1868–1932), видный сионист, индустриалист и филантроп, много сделавший для развития современной еврейской культуры на языке иврит. Находясь в эмиграции с 1919 года, Златопольский продолжал свою сионистскую деятельность, одновременно публикуя статьи и фельетоны о еврейском фольклоре.О литературной молодежи

Впервые – Мансарда. 1930. № 1. С. 26–28.

Печатается по данной публикации.

Рецензируя первый и единственный выпуск рижского литературно-художественного журнала «Мансарда», Марк Слоним согласился со взглядом Фельзена на мировоззренческий раскол эмигрантской литературы, чьи «дети по-иному ощущают и жизнь, и искусство» – отсюда критик выводил появление многочисленных сборников и журналов, полностью отданных «младшим» писателям. Вместе с тем, Слоним находил, что «статьи в “Мансарде” лучше беллетристики», особенно выделяя из публицистического отдела журнала статью Фельзена о литературной молодежи (Воля России. 1930. № 10. С. 892–93). С. 212. …что-то обсуждают «мальчики и девочки»… – намек на героев романа «Мальчики и девочки» (1929) эмигрантского прозаика Ивана Болдырева (см. о нем примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”»). Роман описывал жизнь советской школы в первые пореволюционные годы.

На литературных собраниях

Впервые – Ревизор. 1932. № 1. С. 14.

Печатается по данной публикации.

С. 214. «Point de depart» – (здесь) начало пути, точка отсчета (франц.).

С. 214.. .молодой поэт Поплавский… – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”». Здесь, среди прочего, имеется в виду статья Б. Ю. Поплавского «Среди сомнений и очевидностей» (Утверждения. 1932. № 3. С. 96–105).

С. 21 .Младороссы – Эмигрантское политическое движение, сочетавшее монархизм с фашизмом и зародившееся в 1923 году на мюнхенском «Всеобщем съезде национально мыслящей русской молодежи». Младороссы считали великого князя Кирилла Владимировича претендентом на российский престол и ратовали за возрождение русской имперской государственности на надклассовой и «социальной» основе, с высшей миссией в мировой антиматериалистической «революции духа». В политической символике и ритуалах младороссы имитировали итальянских фашистов и немецких нацистов. О сотрудничестве Фельзена в газете младороссов «Бодрость» см. примечания к рассказу «Фигурация».

С. 215. Евразийцы – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”».

С. 215. …в недавнем докладе Марины Цветаевой, «Поэт и время»… – Статья «Поэт и время», поэта, прозаика, критика, эссеиста и переводчицы Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), была опубликована в пражской «Воле России» (1932. № 1–3. С. 3–22). Одноименный доклад был зачитан Цветаевой в Париже 21 января 1932 г.

С. 215. Рильке – Райнер Мария Рильке (1875–1926), австрийский поэт, прозаик, критик и искусствовед, с которым Марина Цветаева состояла в близких профессиональных и дружеских отношениях.

С. 215. Шатобриан – См. примечания к «Письмам о Лермонтове» и к статье «Французская эмиграция и литература».

С. 215. …слова, заканчивавшие доклад… – Печатная версия «Поэта и времени» заканчивается словами: «Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно. Это и есть: современность» (Цветаева М. Сочинения в двух томах, т. 2 / Ред. А. Саакянц. Москва. 1988. С. 374).

С. 215. Пастернак – Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), советский поэт, прозаик, переводчик, критик, эссеист, связанный с Мариной Цветаевой эпистолярным общением, в котором одно время участвовал и Райнер Мария Рильке.

С. 215. Б. Сосинский – См. примечания к статье «Литературная молодежь из “Кочевья”». Сосинский познакомился с Цветаевой вскоре после приезда в Париж (1924). Преклоняясь перед творчеством Цветаевой и защищая ее от нападок эмигрантских литераторов, которым претила «левизна» политических взглядов поэта, Сосинский стал ее доверенным лицом и выполнял поручения, связанные с публикациями и выступлениями. 21 января 1932 года он присутствовал на докладе Цветаевой в качестве «собеседника».

С. 215 .А. В. Эйснер – Алексей Владимирович Эйснер (1905–1984) – поэт, переводчик, прозаик, участник пражской группы «Скит поэтов», друг мужа Цветаевой, Сергея Эфрона, вместе с которым, как человек «левых» убеждений, участвовал в деятельности Союза возвращения на Родину. В 1940 году вернулся в СССР, где его ждала участь большинства возвращенцев – арест, приговор по статье 58-й, лагерь и ссылка.

С. 215. Оцуп – См. примечания к статье «У Мережковских – по воскресеньям».

С. 216. Шкловский – Виктор Борисович Шкловский (1893–1984), советский литературовед, критик, прозаик, эссеист, киносценарист. В двадцатые годы Шкловский выдвигал нереализованную идею киносценария по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина», чьи герои переносились в современность и жили в эмиграции, в Берлине или Париже. Таким образом, по замыслу Шкловского, полностью снималась вся этическая проблематика романа, так как вопрос о том, с кем живет Анна, не интересовал бы даже ее квартирную хозяйку. Сам факт цитирования Шкловского, который, вместе с большинством критиков-формалистов, ассоциировался в эмигрантской литературной среде с советским авангардом, бросал вызов антисоветски настроенным изгнанникам.

С. 216. …очевидно, по поводу «Кавказских пленников» и «Хаджи-Мурата»… – Речь идет о распространенном сюжете (русский солдат в плену завязывает отношения с экзотической кавказской женщиной), который по-разному обрабатывался в классической русской литературе, от А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до Л. Н. Толстого. Последнему также принадлежит повесть о войне на Кавказе «Хаджи-Мурат» (1896–1904).

С. 216. Пильняк – Борис Андреевич Пильняк (Вогау, 1894–1938), один из самых широко известных советских прозаиков-модернистов двадцатых годов, репрессированный во время сталинского террора. Здесь, вероятно, имеется в виду его книга «Китайский дневник» (1927). См. рецензию Фельзена на «Очередные повести» Пильняка в настоящем издании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: