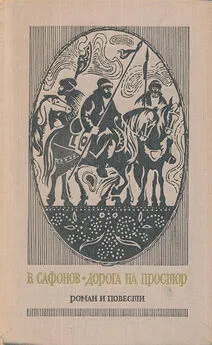

Эрнст Сафонов - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-265-01809-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Сафонов - Избранное краткое содержание

В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.

Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот, казалось бы; самая что ни на есть рядовая, во всяком случае, не столь уж выдающаяся история: молодой литератор впервые привозит жену в родной поселок, где и сам-то бывает год от года все реже. Природа, забытые вещи навевают воспоминания; вид старых знакомцев заставляет задуматься о быстротечности времени; настраивает на элегический лад глухо падающая в саду перезревшая антоновка («Осень за выжженными буграми…»).

Чужие люди неторопливо проходят мимо, не слишком уж и задевая, — как спокойный свет ночных звезд. Вот разве что юная Зинка, запоем читающая Экзюпери, мечтающая о небе, о полетах, об аэроклубе, но вынужденная быть при больной деспотичной матери, — как маленький звездный взрыв на акварельном этом небосводе. Но и этого уже достаточно, чтобы поселились в душе героя волнения и тревога, присущие, в общем-то, каждому положительному персонажу произведений Э. Сафонова, если на его пути встречается непонятая, страдающая натура.

При внешней незатейливости сюжета эта маленькая повесть удивительно колоритна; так и хочется написать — сочна. Ее как-то по-особенному вкусно читать, вспоминая при этом целый ряд разновеликих мастеров пейзажа — от Бунина до Лихоносова. И вдруг понимаешь, что не движение сюжета, а движение характера, развитие самого по себе духа, которому не прикажешь, где и как ему бродить, — вот что таинственно завораживает и прельщает. И потому, дойдя уж до последней страницы и вновь вернувшись к началу, совсем иными глазами, с благодарностью даже, как за неожиданный праздник, перечитываешь замечательные в простоте своей строки: «…Чем дольше я не бываю здесь, тем ярче, полней, томительней для души мои встречи с этой старой бревенчатой радостью. Разнообразие корявых стволов усыхающего сада, тяжелая золотистая тыква на огороде, терпеливые лопухи под забором, и все, что делается внутри дома — от тиканья допотопных ходиков до заботливой просьбы выпить лишнюю кружку молока, — все насыщено особым, даже сентиментальным настроением, возвращающим к детству».

И потому с такою понятной болью и грустью, без препон впускаешь в себя завершающее повесть признание: «…Я обманывал себя, что не страшно уходить из отчего дома, — подумаешь, каких-то шесть-семь часов езды от Москвы, скоро снова приедем, вырвемся, найдем время, честное слово…»

И как все же надолго они запоминаются: тот поселок, гора, та длинноногая Зинка, хотя — что в ней такого уж, кроме маленькой драмы да большой мечты?

Что? Наверное, та самая нематериальная душа, без которой грош цена всем нашим материальным ценностям.

Как в этой, так и в других повестях герои Э. Сафонова рвутся на простор, к природе, к земле, и редко когда — наоборот, в большой город. И это так же не случайно, как не случаен изумленный внутренний выдох героя все этой же повести, нашедшего в чулане пыльную, без начала и конца книжку: «Прочитаешь вот это — тесно в груди станет, тревожно и вместе с тем весело, словно нашел дорогой для тебя давно потерянный предмет. Нашел, и сразу невозможно поверить, что вот он, вновь с тобой… «Батюшки, — думаешь в растерянности. — Пушкин! Где ж я все-таки был столько времени?! Пушкин…»

Как это невзначайное, незапланированное свидание с лучшим явлением родной культуры, так и свидание с родной природой раскрепощает, высвобождает душу; нередко герои, да и сам автор просто опьянены ею, — по крайней мере, без проникновенного понимания вряд ли возможны столь точные наблюдения и столь теплые описания.

Здесь как нельзя более к месту подходит оценка Леонида Бежина, относящаяся, правда, к другому произведению Э. Сафонова, историческому роману «Казенные люди», но, на мой взгляд, вполне распространяющаяся на всю прозу писателя с ее «развернутыми и интонационно выверенными, пластически выпуклыми и рельефными описаниями, яркими метафорами и сравнениями»: «Э. Сафонова как прозаика отличает и элегическая задумчивость интонации, и легкая ирония, и зрелищность образа, однако стильникогда не становится для него самоцелью, и он не столько в ы п и с ы в а е т окружающее (обстановку, людей и т. п.), отдаваясь словесной стихии, сколько концептуально выстраиваетпроизведение…»

Да, именно такие, в добром смысле слова в ы с т р о е н н ы е — и «Золото долгих песков», и «Хлеб насущный», и даже — «Тонкие натуры». Но, думаю, не только в концептуальной завершенности, а скорее всего и вовсе не в ней кроется привлекающая прелесть лучших лирических рассказов и повестей Э. Сафонова. Не в демонстрации мастерства (к чему лишний раз подчеркивать то, что и само собою подразумевается), а в той этико-эстетической атмосфере, в какой только и может жить д у ш а; ибо в ней, этой жизнетворной атмосфере прекрасное в природе стремится слиться с возвышенным в человеке (как в «Осени за выжженными буграми…»), а безобразное отторгается, изгоняется. Не зря же почти полностью ушла природа из рассказа «Крыша над головой отца», ушла — от героя; нет, не потому, что этого желал преуспевающий актер областного ТЮЗа Василий Тюкин, — это сама природа отодвинула от себя героя, подменившего жизненные критерии, ценности, добровольно согласившегося на подтасовку: должок вместо долга, временная правдивость вместо единственной истины, сиюминутная выгодная честность вместо постоянной чести.

А и всего-то проблем — взять да и съездить в деревню, к отцу, помочь подремонтировать избу, тем более что уж и брат письмо прислал: «Это, Вася, одна просьба, последняя, и тебе ее нужно уважить, чтобы не похоронить нам стариков в дырявом жилье, ибо будет нам стыдно на похоронах».

Стыдно… Но стыд в Тюкине уже начал вырождаться в стыдливость, что вовсе не одно и то же. А тут, как на грех, как на испытание, — соблазн: выигрышная роль. И он сделал свой выбор, решив отделаться денежным переводом вместо той реальной помощи, которая от него ожидалась. Оказалось — навсегда, ибо вскоре принесли и телеграмму, из которой следовало, что «отцу уже ничего под этим небом не требуется».

Однако и здесь автор оставляет своему герою надежду на выход, на переосмысление своей жизни, на раскаяние и обновление, — в самой последней фразе появляется, словно вдруг, темный зимний рассвет: так и в душе Тюкина — еще темный, но все же — рассвет.

В потоке жесткой современной прозы, словно бы принципиально не признающей ни лирики, ни, тем более, сентиментальности, рассказы Э. Сафонова (особенно ранние) подобны теплому течению, ибо автора привлекает не только сама по себе ситуация, сюжет, но прежде всего — характер героя, его душа, его умение или неумение жить в ладу с собою и с миром. Я бы назвал это — прозой обещания, в том смысле, что умному, вдумчивому читателю она обещает и дальнейшее развитие чувства, и мысли, — уже после прочтения, когда книга отложена, но еще держит в поле своего притяжения. Это относится и к «Африканскому баобабу», и к «Прожитому дню», и к «Старой дороге», и к «Петрову»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: