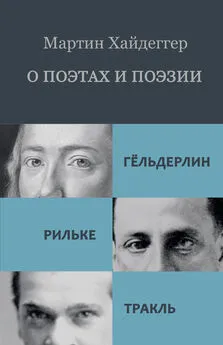

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Название:О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Водолей

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль краткое содержание

О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Элис – это не мертвец, разлагающийся в сумерках дряхления. Элис – мертвый, пребывающий в рассветной дезинфекции. Этот пришелец развертывает человеческую сущность и подводит ее к тому, что еще никак себя не явило. Это упокоенное и потому молчаливо-тихое Недоношенное в существе смертного поэт и называет нерожденным.

На своем рассвете скончавшийся пришелец и есть нерожденный. Слова «нерожденный» и «пришелец» (чужак, чужеземец) означают одно. В стихотворении «Светлая весна» (26) есть такая строчка:

А нерожденный покой и тишину свою хранит.

Он пестует и бережет (хранит) молчаливо-тихое детство в наступающем пробуждении человеческого рода. Потому-то рано умерший упокоенно живет . Отрешенный (ушедший, усопший) – это отнюдь не зачахше-омертвелый в смысле отпадшести от жизни. Напротив. Отрешенный, глядя далеко вперед, прозревает Синеву духоносной ночи. Белые веки, охраняющие его созерцание, озарены свадебными драгоценностями, предвещающими кроткую двойственность человеческого рода.

Над покойника веками белыми медленно мирт зацветает.

Строка эта – из стихотворения, в котором сказано:

То душа – чужестранка на этой Земле!

Два эти стиха находятся в непосредственном соседстве. «Покойник» – это Отрешенный, усопший, чужак, нерожденный.

Но есть еще и

…тропа Нерожденного

к мрачным деревням ведет,

к временам одинокого лета.

Этот путь, подводя Нерожденного к тому, что не впускает его как гостя, проводит его поблизости, но это уже не сквозное движение. И хотя странствие Отрешенного одиноко, все же это одиночество «ночного озера, звездного неба». Безумец плывет по этому озеру не на «черном облаке», а на золотой лодке. Что здесь означает «золотое»? На это есть ответ в стихотворении «Укромное место в лесу» (33):

Безумию кроткому часто являются златость и правда.

Тропа пришельца-чужеземца проходит сквозь «пронизанные духом годы», чьи дни неизменно укоренены в подлинности истока, который правит ими, и потому эти дни – истинны, правдивы. Год его души суммируется в правдивости.

О! Сколь правдивы, Элис, все твои дни!

Так звучит одна из строк стихотворения «Элис». Но этот возглас – лишь эхо другого, который мы уже слышали:

О, как давно скончался ты, Элис!

Та ранняя пора, когда скончался Чужеземец, таит в себе сущностную правоту Нерожденного. Эта утренняя пора – время особого рода, время «пронизанных духом лет». Одно из своих стихотворений Тракль озаглавил скромным словом «Год». Начинается оно так: «Сумеречная тишина детства». Ему противостоит более светлое, то есть более тихо-молчаливое и потому совсем иное детство той ранней поры, когда погиб Отрешенный. Это более молчаливо-тихое детство в завершающей строчке стихотворения называется Началом:

Золотое око Начала, сумеречное терпенье Конца.

Конец здесь не есть следствие и замирание-угасание начала. Этот конец, будучи концом разлагающегося человеческого рода, предшествует началу нерожденного человечества. И тем не менее это Начало в качестве ранней рани уже обогнало вышеозначенный Конец.

В этой рани прячется продолжающая утаивать себя первоначальная сущность времени. Для господствующего типа мышления это и впредь будет оставаться закрытым до тех пор, покуда будут продолжать иметь силу начавшиеся с Аристотеля представления о времени, в соответствие с которыми время – не важно, представлять ли его механически, динамически или с точки зрения атомного распада – есть размерность количественной или качественной оценки длительности, вершащейся в линейной последовательности.

Но подлинное время есть пришествие (рождение) бывшего. Которое есть не прошлое, но сосредоточенность того сущего, что предшествует всякому пришествию, покуда в качестве такой сосредоточенности оно утаивает себя в чем-то более раннем. Концу и его завершению соответствует «сумеречное терпение». Оно несет тайну навстречу ее правде. Эта выносливость уносит все в гибельный распад в голубизне пронизанной сиянием ночи. Началу же соответствуют созерцания и мечты, сияющие золотом, ибо они озарены «златостью, правдой». Всё это отражается в звездном озере той Ночи, которой Элис открывает свое сердце в процессе плавания (98):

Элис, чёлн золотой

сердце твоё на одиноком небе качает.

Лодка чужеземца покачивается, но – играючись, вовсе не так «боязливо» (200), как лодка тех потомков ранней рани, которые лишь следуют за Чужеземцем. Их челн еще не подошел к вершине озерного зеркала. Он тонет. Но где? В погибельности? Нет. И куда он погружается? В пустое Ничто? Ни в коем случае. Одно из последних стихотворений, «Жалоба» (200), заканчивается такими строками:

Сестра штормящей тоски,

взгляни: испуганный челн

всё глубже в звезды уходит

вглубь лика ночи безмолвной.

Что скрывает это молчание ночи, смотрящее нам навстречу блеском звезд? К чему оно вместе с ночью более всего имеет отношение? К отрешенности. Последняя же не исчерпывается состоянием, свойственным бытию мертвых, где живет мальчик Элис.

Отрешенности принадлежит ранняя пора молчаливо-тихого детства, принадлежит голубая ночь, ночные тропы Чужеземца, принадлежит ночной взмах крыльев души, принадлежат даже и сумерки, будучи вратами в Закат.

Отрешенность соединяет в одно целое все эти взаимопринадлежности, однако не задним числом, но так, что она сама развивается и расцветает в этом царственном воссоединении.

Сумерки, ночь, годы чужеземца-пришельца, его тропу поэт определяет в качестве «пронизанных духом» (geistliche). Отрешенность – «духоносна» (geistlich). Что подразумевается под этим словом? Значение его и пользование этим значением древни. «Духоносное» – это то, что находится в смысловых границах духа (Geist), происходит от него и следует за его сущностью. Сегодняшнее привычное словоупотребление ограничило «духоносное» его отношением к «священнослужителям», к духовному статусу жрецов или церквей, ими возглавляемых. У Тракля, повидимому, тоже просматривается этот смысл (по крайней мере, при поверхностном чтении), если, скажем, обратиться к стихотворению «В Гельбрунне» (191), где он говорит:

О, как священно (geistlich) зазеленели

дубы над забытыми тропами мертвых,

когда перед этим сказано о «тенях церковных владык, благородных жен», и кажется, что «тени давно усопших» зыбко колышутся над «весенним озером». Однако поэт здесь, вновь воспевая «голубой плач вечера» и наблюдая за тем, как дубы «священно зеленеют», думает при этом вовсе не о духовенстве. Он думает о той ранней поре давно Умершего, которая обещает «весну души». Ни о чем ином не поется и в более раннем стихотворении «Духоносная песнь» (20), лишь в более скрытой и еще неявно форме. Дух этой «Духоносной песни», играющей в странную неопределенность, отчетливее определяет себя словесно в последней строфе:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: