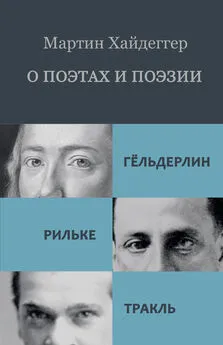

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Название:О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Водолей

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль краткое содержание

О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Там нищий возле старых стен

в молитве, кажется, скончался.

С холмов спускается задумчивый пастух;

запел вдруг ангел в перелеске,

где, притулившись и обнявшись крепко,

спят ребятишки.

Но если поэт не вкладывает в «духоносное» смыслов, идущих от духовенства, но лишь определяет то, что имеет отношение к духу, то почему бы ему на худой конец не воспользоваться словом «духовный» (geistig) и не говорить о духовных сумерках, духовной ночи? Почему он избегает слова «духовный» (geistig)? Да потому что «духовное» используется в качестве противопоставления материально-вещественному; и, демонстрируя различие двух этих сфер, оно именует, выражаясь платоново-западноевропейским языком, пропасть между сверхчувственным и чувственным.

Понятое таким образом духовное, преобразовавшееся между тем в рациональное, интеллектуальное и идеологическое, принадлежит (вместе со своим антиподом) мировоззрению разлагающегося человеческого рода. Однако от последнего как раз и открещиваются «смутные блуждания» «голубой души». Сумерки в канун Ночи, в которые уходит Чужбинно-незнакомое, имеют столь же мало оснований именоваться «духовными», сколь и тропа Чужеземца. Отрешенность – духоносна, пронизана духом, порождена духом, и тем не менее она отнюдь не «духовна» в метафизическом смысле.

Но что такое дух? В своем последнем стихотворении «Гродек» Тракль говорит о «горячем пламени духа» (201). Дух – это нечто пылающее и, быть может, лишь в этом качестве – веющее. Для Тракля дух изначально не дыхание, и постигает он его не спиритуалистически, но в качестве пламени, которое возгорается, пугая, приводя в ужас, выводя из себя. Это пламя – возгоревшийся фонарь, светило. Пылание – это пребывание Вне-себя, могущее светиться и вспыхивать, но также и все пожирать, превращая в белизну пепла.

«Пламя – брат Наибледнейшего» – сказано в стихотворении «Трансформация зла» (129). Тракль созерцает «дух» (Geist) из той сущности, что может быть названа «духом» в исконно-первоначальном значении этого слова, ибо gheis означает: быть рассерженным, объятым ужасом, быть вне себя.

Так понимаемый дух обладает возможностью как кротости, так и разрушительности. Начало кротости ни в коем случае не ослабляет этого Вне-себя воспламеняющегося, но держит его собранно-сосредоточенным в покое дружественности. Разрушительное начало приходит из той распущенности, которая изводит себя своим собственным смятением и приводит в действие зло и коварство. Зло всегда есть зло духа (eines Geistes). Зло, грех и злоба – не чувственны, не материальны. В то же время их природа не вполне «духовна». Зло, грех духоносны (geistlich) в качестве ослепленно возгорающегося мятежа того, кто приходит в ужас, кому угрожает переход в несобранность беды, а собранно-сосредоточенное цветение кротости грозит быть спаленным.

Однако где покоится сосредоточенность кроткого? Каковы его поводья? Какой дух держит их? Каким образом человеческое существо является и становится «духоносным»?

В той мере, в какой сущность духа пребывает в возгоранье, он пробивает себе дорогу, освещает ее и выходит на путь. В качестве пламени дух есть атака, «добивающаяся невозможного» (букв.: «штурмующая небо». – Н.Б. ) и «настигающая Бога» (187). Дух гонит душу в промежуточность дороги, где она пускается в предварительное странствие. Дух перемещает ее в Чужое. «Душа на Земле – чужестранна». Дух есть то, что одаривает душой. Дух – воодушевитель. Однако душа, в свою очередь, охраняет дух, и это столь существенно, что, вероятно, дух никогда не смог бы без души пребывать духом. Она «питает» дух. Каким образом? Не иначе как пламя своей сути душа отдает в ленное владение духу. Это пламя и есть жар тоски, «кротость одинокой души» (55).

Одиночество обособляет отнюдь не в то распыление, в которое брошена каждая подлинная покинутость. Одиночество приводит душу к Единственно-особенному, оно концентрирует душу в единство и таким образом выводит ее сущность в странствие. В качестве одинокой души она есть душа странствующая. Жар ее души востребован к тому, чтобы тяжесть судьбы – и таким образом душу навстречу духу – нести в странствие.

Одолжи свое пламя духу, о страстная тоска, –

так начинается стихотворение «К Люциферу», то есть к носителю света, отбрасывающему тень зла.

Тоска души возгорается лишь там, где душа, отправляясь в странствие, входит в дальние дали своей собственной, то есть странствующей, сущности. Такое случается, когда она открывает взор навстречу лику Лазоревости (Синевы) и созерцает идущий оттуда свет. Таким образом в качестве созерцающей душа является «великой душой».

О боль, ты – пламенное созерцанье

великой души!

Величие души измеряется тем, насколько она способна к тому пламенному созерцанью, благодаря которому она в боли обретает себе дом. Боли свойственна некая в себе противоюркая сущность.

Боль увлекает своим «пыланьем». Это увлечение, этот порыв вводит странствующую душу в движение атаки, погони; чтобы, штурмуя небо, можно было настичь Бога. Кажется, что этот порыв хочет преодолеть то, куда он стремится; вместо того, чтобы дать ему господствовать в его потайном свеченье.

Однако последнее достигается созерцанием, которое не гасит пламенный порыв, но несколько отклоняет к податливости наблюдающего приятия. Созерцание – это возвратный рывок в боль, благодаря которому она становится милосердной и вследствие этого сопроводительной и безутайно-господствующей.

Дух есть пламя. Распаляясь, оно светит. Свечение совершается во взоре созерцания. Такому созерцанию сопутствует появление сияния, в котором пребывает все бытийствующее. Это пламенное созерцание есть боль. Любой субъект, которому его восприятия и ощущения приносят боль, пребывает в самозамкнутой скрытности. Пылающее созерцание определяет величие души.

Дух, созидающий «великую душу», является болью воодушевления. Но, значит, одаренная душа есть само Воскрешающе-оживляющее. Поэтому каждый, кто живет по-своему, управляем ведущей чертой своего существа – болью. Все, что живет, – болезненно.

Лишь то, что живет одушевленно, в состоянии исполнить свое сущностное предназначение. Сила этой способности дает возможность гармонии того попеременного Себя-несения, которым услушивается всё живущее. Соответственно этому соотношению пригодности, все, что живет, – пригодно, то есть хорошо. Но всякое хорошее, всякое благо – мучительно-болезненно хорошо.

Всё одушевленное, в соответствии с основной чертой великой души, не только мучительно-болезненно хорошо, но и, благодаря этому, единственно правдиво; ибо сила противоюркости боли дает возможность живущему, вполне по-своему утаивающе-раскрывающему свое соприсутствие, быть правдивым, подлинным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: