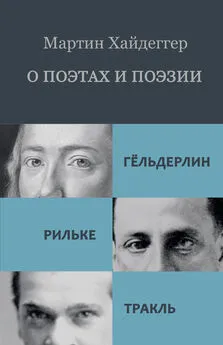

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Название:О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Водолей

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль краткое содержание

О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако сестринско-братская раздвоенность человеческого рода таится и в тихой простоте детства. В отрешенности дух зла ни уничтожается/отрицается, ни высвобождается/самоутверждается. Зло здесь преобразовывается. Чтобы такое «преобразование» выдержать, душа должна обратиться к величию своей сущности. Масштаб этого величия определяется духом отрешенности. Отрешенность – это та сосредоточенность (собранность), благодаря которой человеческая сущность укрывается-спасается в своем тихом детстве, а само детство – в ранней рани следующего (в возвратном порядке) начала. В качестве такой собранности отрешенность обладает сущностью местности.

Но каким образом отрешенность становится местностью поэмы, – той поэмы, которую образуют стихи Георга Тракля? Да и имеет ли отрешенность вообще и по своей сути отношение к сочинению стихов? И даже если такое отношение доминирует, каким образом отрешенности удается привлечь поэтическую речь, поэтическое сказывание к себе как к местности этой речи и распоряжаться ею оттуда?

Но есть ли отрешенность – одинокое молчание тишины? Каким образом отрешенность указывает путь сказыванию и пенью? Но ведь отрешенность не является уединенностью-безысходностью отмершего. В отрешенности Чужеземец исследует свое прощание с прежним родом. Он находится на пути к некой тропе. Что это за тропа? Подчеркнуто отчетливо поэт говорит об этом в демонстративно отделенной финальной строке стихотворения «Истаяло лето» (169):

Запомни тропы его дикой синего зверя,

блаженного пенья лет жизни его духоносных!

Тропа Чужеземца – это «блаженное пенье его духоносных лет». Это шаги Элиса звенят. Это звучащие шаги светятся в Ночи. Затихает ли в пустоте их блаженное пенье? И в каком смысле отрешен Умерший-в-ранней-рани – в смысле избранности, предназначенности, то есть отозван в ту соборность, которая собирает кротко и созывает тихо? Во второй и третьей строфах стихотворения «Одному рано почившему» (135) этим нашим вопросам подан знак:

По каменной лестнице, по склону Монашьей горы

Тот опускался. Играла улыбка, лицо голубело,

и, странно окуклившись,

теряясь в своем затухающем детстве,

он умер, серебряный лик свой оставив в саду;

из гущи листвы и старых камней он слушает нас днем и ночью.

Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,

ей вторил шелест лесов, страстные жалобы птиц.

Вечерних колоколов не стихало голубое звучанье.

Друг прислушивается вослед Чужеземцу. И в этом вслушивании он следует за Отрешенным, сам незаметно становясь странником, пришельцем, чужеземцем. Душа друга прислушивается к Умершему. Лик друга – «умирающий» (143). Он вслушивается, в то же время воспевая смерть. Потому-то этот поющий голос есть «птичий голос подобия смерти» («Странник», 143). Он соответствует смерти Чужеземца (Пришельца), его гибельному уходу в Синеву ночи. Но вместе со смертью Отрешенного он воспевает и «зеленое тленье» того рода, от которого его «отделяет» сумеречное бродяжничество, странствие.

Петь означает благословлять, сберегая пением благословляемое. Прислушивающийся друг – один из «благословляющих пастырей» (143). Однако душа друга, «радостно внимающая сказкам седого мага», лишь тогда способна подпевать Отрешенному, когда отрешенность сама встречно звучит этому Наследнику, преемнику, когда звучит звучное блаженное пенье, когда, как об этом говорится в «Вечерней песни» (83), «сумеречный блаженный звук настигает душу».

Когда это происходит, тогда дух Рано-почившего является в сиянии ранней рани, духоносные годы которой суть подлинное время Чужеземца и его друга. В сиянии этих лет облако, прежде бывшее черным, превращается в золотое. Оно становится похожим на «золотой челн», подобный тому, который раскачивает на одиноком небе сердце Элиса.

Последняя строфа стихотворения «Одному рано почившему» (136) звучит так:

Золото облаков, времени зыбь. В одинокую комнату

все чаще отрешенного в гости зову.

Все доверчивей наша беседа, пока мы с ним рядом бредем,

опускаясь под вязы все ниже по теченью зеленой реки.

Поражающе блаженному звуку шагов Чужеземца соответствует приглашение друга к разговору. Их сказыванье, их речи – поющее странствие вниз по реке, следование в гибельный закат ночной Синевы, оживляющей дух Рано-ушедшего. В ходе этой беседы поющий друг созерцает Отрешенного. Посредством этого созерцания он во встречном взгляде Чужеземца становится ему братом. Странствуя с Чужеземцем, брат достигает кроткого жительства в ранней-рани. В «Песни отрешенного» (177) он возглашает:

О жительство в одухотворенной Синеве ночи!

Однако ему внимающий друг поет «Песнь отрешенного» и таким образом становится ему братом, брат Чужеземца впервые благодаря этому становится братом своей сестре, чей «лунный голос звучит в священной ночи», о чем повествует финальная строка стихотворения «Священные сумерки» (137).

Отрешенность есть местность поэмы, ибо блаженный звук звеняще-свистящих шагов Чужеземца возжигает сумеречное странствие тех, кто следует за ним, до состояния услушивающегося пенья. Их странствие темно потому, что лишь последующе-преемственное странствие высветит однажды их души в Синеве. Сущность поющей души – некое особое пред-видение в Синеве ночи, хранящей кроткую раннюю рань.

Голубое мгновение – что это? Лишь чуточку больше души, –

сказано в стихотворении «Детство» (104).

Так завершается существо отрешенности, которая лишь тогда становится завершенно-совершенной местностью поэмы, когда, будучи средоточием тихого детства и одновременно могилой Чужеземца, собирает к себе тех, кто следует за Рано-ушедшим в гибельный закат; и вот, внимая ему, они переводят блаженное пенье его тропы в сообщительство реальной речи, превращаясь в этом процессе в Отрешенно-усопших. Их пенье – сочинение стихов. Как это удается? Что значит сочинять стихи?

Сочинять стихи значит: пере-сказывать; вторить изреченному блаженному пенью духа отрешенности. Сочинение стихов, прежде чем стать сказыванием в смысле выраженности-обнаруженности, длительнейше являет себя в качестве вслушивания. Отрешенность вводит вслушивание в свое блаженное пенье, дабы оно музыкально просквозило сказыванье, в коем оно обретает свою вторую жизнь. Лунная прохлада священной Синевы духоносной ночи наполняет звуком и сияньем полноту созерцанья и сказыванья. Их язык становится, таким образом, пересказывающим, становится поэзией. Высказанное пасет стихотворение в качестве сущностно несказа́нного. Это посредством вслушивания призванное пересказывание становится благодаря этому «более кротким», то есть более податливым по отношению к зову тропы, по которой Чужеземец идет вперед: из сумрака детства в тихую, ясную предрассветность. Потому-то вслушивающийся поэт и говорит, обращаясь к себе:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: