Екатерина Мурашова - Должно ли детство быть счастливым?

- Название:Должно ли детство быть счастливым?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Самокат

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91759-676-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Мурашова - Должно ли детство быть счастливым? краткое содержание

Мест для встречи у этих персонажей, согласитесь, немного, одно из них — коридор городской детской поликлиники, где ведет прием известный петербургский психолог Екатерина Мурашова. А в свободное от бесед с родителями, детьми и бабушками время Мурашова ведет блог о своей работе на портале журнала «Сноб» и вот уже много лет пишет книжки для больших и маленьких. Перед вами — новый сборник случаев из ее практики: особенные кадры из жизни обычных необычных семей, столкнувшихся с совершенно разными проблемами, пути решения которых у каждого — свои. И каждый читатель найдет здесь что-то для себя: того самого дракона, несколько почти детективных историй и даже инструкцию по созданию эмпатической кормушки для птиц — с иллюстрациями.

Должно ли детство быть счастливым? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судить про возвращение идей Ламарка (наследование приобретенных признаков) и модную сейчас эпигенетику в применении к данному случаю я, конечно, не могу (ибо четверть века назад перестала быть действующим ученым), поэтому с удовольствием узнала бы мнение компетентных людей.

А в конце, чтобы уж совсем не пугать читателя, расскажу о забавном побочном «выхлопе» моих размышлений про логопедические пособия и развитие речи у маленьких детей.

Всегда же думаешь: вот проблема. Могу ли я помочь? Если да, то как?

Я эволюционист. Как вообще развивалась речь? Какие самые первые этапы? У наших предков? У самых маленьких? Что самое первое? Ответ простой: конечно, звукоподражания! Животным: гав-гав! Р-р-р-р! Мяу! Просто природным звукам: плюх! Бам! Кап-кап! Эмоционально окрашенные междометия: ай! Э-э-э? Вот оно, первое. Значит, с этого и надо начинать? Ведь онтогенез-то, как ни крути и как ни ругай старину Геккеля, все равно во многом есть краткое повторение филогенеза…

Подумала дальше: вот есть миллион всяких «азбук» с буквами, карточек про прилагательные, существительные и т. д. (они весь рабочий день у меня перед глазами, на «логопедских» полках). А где же про звукоподражания? Чтобы выдрессированные на пособия современные родители могли опереться… Это же самое начало… Нету. Удивилась. Как так? Посмотрела в интернете. Нету! Вот прямо ничего нету. Ни одной штуки.

Ну дальше понятно. Мы с подругой-художником сделали, а издательство «Поляндрия» издало.

Называется «ДОазбука». Про звукоподражания. Применять с девяти месяцев. Картинки смешные и остроумные, описаны разные «речевые» игры для самых маленьких, есть простор для родительского творчества (само пособие — только инициация), есть маленькая методичка, как работать с обычными младенчиками и как — с теми (любого возраста), у кого нарушения развития речи.

Если кому надо — себе, детям, внукам или в подарок, — милости просим.

А если у кого есть свои предположения, почему так с речью у детей сейчас получается, — я бы с удовольствием прочла. Пишите, пожалуйста.

Оважности кормления птиц

Родительские жалобы на нежелание учиться, нежелание «слушаться старших», своевольность, упрямство, пристрастие к компьютерным играм — все это в моем кабинете обычное дело. Но в последнее время довольно часто (и с каждым годом — увы! — всё чаще) приходят семьи и жалуются на «черствость», эмоциональную тупость своих детей.

Эти дети зачастую весьма интеллектуальны, но не умеют сочувствовать тем, кто рядом (при этом киношным или книжным героям иногда — вполне умеют), не опознают чувств других людей, не понимают эмоциональных последствий своих поступков, просто, по видимости, не интересуются никем, кроме себя. Люди (одноклассники, учителя, родители, знакомые) часто представляются им в виде незамысловатых схем, а и то и просто объектами для несложных манипуляций (на сложные они, как правило, неспособны именно из-за непонимания эмоциональной стороны происходящего). Попадающие в мою орбиту учителя, бывает, тоже описывают что-то подобное у своих учеников — и маленьких, и больших.

А почему же так происходит? Встревоженные родители и учителя кивают на телевизор, виртуальную реальность, материальные идеалы общества потребления, компьютерные игры, ускоренность и жестокость современного мира, отсутствие «дворовой жизни», даже, бывает, на некую «эпидемию аутизма».

И, якобы в результате, — «Он не умеет учитывать потребности других!»; «Он других не видит, не понимает, не чувствует!»

И все это, заметьте, вместе, одновременно с общественной почти истерикой про толерантность, всеобщий гуманизм, «принятие другого» и т. д.

Но понятно же, что, прежде чем «принять другого», его неплохо бы увидеть. Причем не как объект твоей заботы (позволяющей тебе почувствовать себя гуманным и толерантным), а как субъекта с его собственными потребностями и проблемами.

Поэтому сегодня мы поговорим про кормушки для птиц, изготовляемые детьми.

Кажется, что может быть гуманней, трогательней и безобидней? Это уж точно не по нашей теме — про детскую черствость и родительские и педагогические тревоги. Однако…

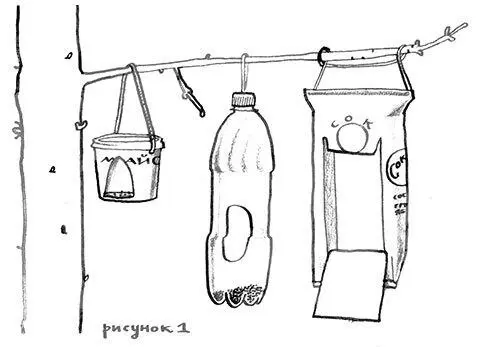

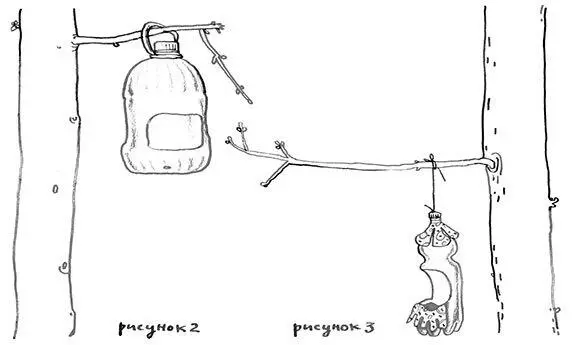

Однажды на исходе этой зимы я вдруг обнаружила, что деревья и кусты нашего довольно зеленого квартала в Московском районе Санкт-Петербурга увешаны многочисленными группами «кормушек для птиц». Кавычки в моем высказывании объясняются тем, что на самом деле абсолютное большинство этих объектов как кормушки были абсолютно непригодны, да и никакой еды для птиц в них не наблюдалось. Судите сами (рис. 1).

Попасть в такую «кормушку» затруднительно или невозможно. Ни в одной из них нет жердочки, на которую птичка могла бы сесть, легкие бумажные пакеты и бутылки крутит ветер, острые края пластика режут птицам лапки… Мне нужно продолжать?

Но что же это за феномен? Откуда эти уродливые недотыкомки на кустах и деревьях? А это очередная чиновничья гуманитарная инициатива для младшеклассников и воспитанников детских садов: все разом сделаем и повесим кормушки для птиц! Вот прямо так — каждая группа, каждый класс. И на каждом кусте, как группа веселых висельников, будет болтаться… Это же добро, мы учим наших деток думать о братьях наших меньших.

Думаете, это наша местная, районная или уж городская инициатива? Я тоже так думала. Однако волей судеб довелось проехаться про России. Вот они же, родимые, — в Екатеринбурге (рис. 2). А вот — вообще в Хабаровске (рис. 3).

Это всероссийская инициатива, понимаете? Всей страной повесим кормушки и научим подрастающее поколение заботе о ближних и дальних!

И дальше прямо вот слышу бормотание: ну конечно, конечно, наши законодатели вечно всякие дурацкие инициативы порождают, а потом… Стоп! Все нормально с этой инициативой! Никакой, совершенно никакой тут нет вины чиновников, виртуального мира, мира потребления и, уж конечно, детей. Внимание!

Вот вы учитель, и вам такая инициатива приехала сверху. Хорошее, в общем-то, дело — кормушки. Вы минут за пятнадцать рассказываете детям, как питаются птицы вашей области, какие кормушки им нужны, что в них обязательно должно быть (жердочки, бортики, удобные для лапок, фиксация и т. д.) и чего в них не должно быть ни в коем случае. Рассказываете, из чего такие кормушки можно сделать и (важно!) что из этого удобнее и приятнее самим птицам. Потом — самое разумное! (детки-то маленькие, неумеленькие) — предлагаете сделать на весь класс одну качественную кормушку и после установить дежурство, кому когда туда корм сыпать. Если дети соглашаются, то два-три урока труда у вас заняты изготовлением кормушки и разумным установлением ее на местности. Заодно некоторые дети посмотрят, как пилят, гвозди заколачивают и т. д. Если сами не умеете, какой-нибудь папа (или мама) помогут — дело-то и вправду доброе. Если же детки хотят сами — отправляете их по домам и еще раз уточняете, какие именно кормушки будут приняты к повешению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: