Геннадий Старшенбаум - Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии

- Название:Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-148739-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Старшенбаум - Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии краткое содержание

Руководство будет полезно медикам и психологам, работающим с детьми, которые страдают психосоматическими расстройствами; воспитателям, педагогам, социальным работникам, а также родителям таких детей.

Диагностические критерии описываемых расстройств соответствуют действующей в РФ с 2022 года Международной классификации болезней МКБ-11 и дополнены сведениям из Диагностического справочника Американской психиатрической ассоциации DSM-5.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2) желание исключить, удалить, напасть, причинить вред, разрядиться (соответствует орально-садистической стадии);

3) желание сохранить, накопить (соответствует анальной стадии).

Соматические функции нарушаются в результате конфликта между указанными векторами. Так, при спастическом колите у ребенка противоборствуют любовь и агрессия к младшему брату или сестре и одновременно желание сохранить безраздельную любовь родителей. При психосоматических болезнях конфликт вытесняется настолько глубоко, что не осознается, тогда как при неврозе он вытесняется не полностью, а при вегетативных расстройствах – минимально.

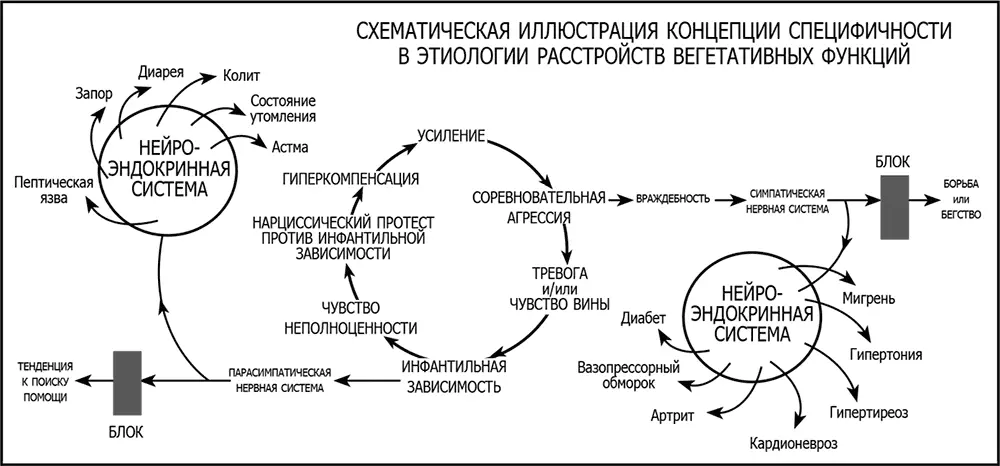

Ф. Александер представил развитие ПСР следующим образом:

1. Специфический конфликт предрасполагает человека к определенному заболеванию только тогда, когда к этому имеются генетическая, биохимическая или физиологическая предрасположенность.

2. Определенные жизненные ситуации, в отношении которых человек сенсибилизирован в силу своих ключевых конфликтов, оживляют и усиливают эти конфликты.

3. Сильные эмоции сопровождают этот активированный конфликт и на основе гормональных и нервно-мышечных механизмов действуют таким образом, что возникают изменения в телесных функциях и структурах организма.

Макс Шур [3] Schur M. Zur Metapsychologie der Somatisierung // Brede K. (hrsg.) Einfuhrung in die psychosomatische Medizin. – Frankfurt am Main: Fischer Athenaum, 1974.

и Александр Мичерлих [4] Mitscherlich A. Krankheit als Konfl ikt. – Frankfurt: Edition Suhrkamp, 1971.

связывают ПСР с соматизацией: когда невротические защиты оказываются недостаточно эффективными, происходит возврат к инфантильному физиологическому способу аффективного реагирования. Эта идея объясняет, почему невротические симптомы отступают при формировании психосоматической симптоматики и возвращаются при «выздоровлении». Понятно становится также, почему анализ внутриличностного конфликта часто приводит к обострению психосоматической симптоматики.

Поль Сифнеос [5] Sifneos P. E. Alexithymia: past and present // Am. J. Psychiatry, 1996, 153: 137-142.

ввел в широкую психотерапевтическую практику понятие алекситимия (греч. a – приставка отрицания, lexis – слово, thymos – чувство, настроение). Алекситимия характеризуется следующими особенностями:

• трудности с идентификацией чувств и различием между чувствами и телесными ощущениями при эмоциональном возбуждении;

• трудности с описанием чувств другим людям;

• ограниченные процессы воображения, о чем свидетельствует скудность фантазий;

• ориентированный на внешние стимулы когнитивный стиль.

В сложных ситуациях алекситимики испытывают неопределенные и буквально неописуемые страдания. При этом они игнорируют сигналы о соматическом неблагополучии, что внешне проявляется в стоицизме, иногда сопровождается застывшими позами и маскообразностью лица. Основным способом самовыражения являются жесты и действия, нередко импульсивные, при этом движения скованные и неуклюжие.

Алекситимия зарождается в семейной среде, в которой нет места словесному выражению чувств, переживаемых в данный момент. Мать чрезмерно опекает ребенка, постоянно успокаивает его, в связи с чем он может засыпать только при укачивании на ее руках.

Характерна гиперопека со сверхчувствительностью к стрессу членов семьи. В этих семьях существуют строгие правила взаимоотношений между родителями и детьми, запрещено эмоциональное общение (например, принято не давать ответа, не смотреть в глаза, отворачивать голову). Такая семья функционирует как жесткая система, неспособная к эффективному разрешению конфликтов, совместному поиску выхода из проблем и конструктивному совладанию с лишениями и утратами.

Болезнь ребенка становится спасательным кругом в шторме семейных проблем. Болезненные симптомы становятся условно выгодными и больному, и семье в целом, так как дают возможность сфокусироваться на недомоганиях ребенка и тем самым избежать внутрисемейных разборок. Тревожная мать воспринимает ребенка сквозь призму постоянной опасности его заболевания, как хрупкую вещь, которая может легко сломаться. Только болея, ребенок получает эмоциональный доступ к матери.

В результате сохраняется симбиотическая связь с матерью на языке тела и не развивается способность к выражению своего состояния с помощью слов. Эта позиция может затем подкрепиться в виде многолетнего наблюдения у врачей, также нередко зацикленных на состоянии здоровья и обнаруживающих проявления алекситимии.

Алекситимик строит свою личность как больной человек, жертвуя «здоровыми» эмоциональными функциями на границе своего «Я». Взамен развиваются инструментальные функции (интеллект, память, деловые навыки), культивируемые психосоматической семьей и школой. Человек поворачивается от матери к миру вещей и дел, так как их позволено контролировать.

Среди психосоматических пациентов выделены определенные типы поведения .

Тип А (от греч. arteria – кровеносный сосуд) отличает скрытая враждебность, соперничество и нетерпеливость. Имеется склонность к сердечно-сосудистым расстройствам (Friedman М. & Rosenman R. Н., 1959).

Лица типа В (от англ. behavior – поведение), напротив, почтительны, покорны и нерасторопны. Они подвержены желудочно-кишечным и онкологическим заболеваниям (Chesney М. A. et al., 1981; Heaven P., 1989).

Выделяют также тип С (от лат. cancer – рак), представители которого предрасположены к заболеванию раком. Люди этого типа услужливы, мирятся с угнетением, проявляют выученную беспомощность и подавляют негативные эмоции (Simonton O. C., Simonton S. S., 1975; Contrada R. J. et al., 1990).

Тип личности D (от англ. distressed personality – дистрессорная личность) сочетает в себе негативную аффективность, отгороженность и низкую самооценку. Для этого типа характерны сердечно-сосудистые заболевания, костно-мышечные боли и расстройства сна (Condén E. et al., 2013).

Пауль Федерн, 2012, и Джойс Мак-Дугалл, 2017, объясняют развитие ПСР слабостью «Я». Нечеткие границы «Я» вызывают спутанность и неопределенность в различении физической и психической сфер жизнедеятельности, поэтому психологическая угроза одновременно воспринимается психосоматиком и как физическая. Непереработанные переживания остаются за пределами границы «Я» в виде простого ощущения боли и постепенно накапливаются, приводя к психосоматическим и аффективным расстройствам, а также химической зависимости.

Определенные реакции организма могут быть соматическим выражением попытки защитить себя от архаических желаний, которые переживаются как угрожающие жизни, подобно тому как маленький ребенок мог переживать угрозу смерти. Чтобы достичь этой цели, психика в момент опасности посылает телу, как в младенчестве, примитивные сигналы тревоги, не использующие язык и не воспринимаемые человеком как эмоции. Подобные сигналы выглядят как психосоматические симптомы, имеют тенденцию к повторению, навязчивости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Геннадий Старшенбаум - Как стать хорошим психологом [Психосоматика, диагностика, тесты] [litres]](/books/1070164/gennadij-starshenbaum-kak-stat-horoshim-psihologom.webp)