Ирина Борзова - Soft skills – навыки XXI века. Формирование и развитие в дошкольном возрасте

- Название:Soft skills – навыки XXI века. Формирование и развитие в дошкольном возрасте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005095268

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Борзова - Soft skills – навыки XXI века. Формирование и развитие в дошкольном возрасте краткое содержание

Soft skills – навыки XXI века. Формирование и развитие в дошкольном возрасте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дети до 7 лет бессознательно выбирают из окружающей среды всё, что необходимо для их роста и развития здесь и сейчас, движимые природными потребностями для данного возраста,

«Свободе учат свободой, ответственности – ответственностью, добру и совести – добром и совестью, а счастью – счастьем».

Симон СоловейчикУ ребенка дошкольного возраста есть еще одна внутренняя, спонтанная энергия развития – Horme mnemo – впитывающая память.Именно она позволяет безо всяких усилий, спонтанно воспринимать и усваивать все, что окружает маленького человека: устои и обычаи, язык, культуру, религиозный уклад, все внешние впечатления с помощью всех органов чувств. Особенности ее развития описала Мария Монтессори в своей книге «Впитывающий разум ребенка».

Механизм работы впитывающего разума заключается в том, что порядка 100 миллиардов нейронов, дарованных индивиду при рождении, наполняются информацией и образуют бессчетное количество связей с молниеносной скоростью. Это дает возможность запоминать все легко, быстро, в огромном количестве,

Разум взрослого – рассуждающий, а у ребенка – впитывающий. Ребенок от рождения до 3 лет впитывает образы окружающего мира, предоставляемые его органами чувств, бессознательно и неустанно. Мышление ребенка как губка впитывает любую воду – чистую или грязную, прозрачную, мутную или подкрашенную, – детский разум абсорбирует образы внешнего мира, не подразделяя их на «хорошие» и «плохие», «полезные» и «бесполезные» так как не может определить пригодится ему эта информация или нет.

Дети постоянно взаимодействуют с окружающим пространством при помощи наблюдения, они ищут примеры для своего социального моделирования. Благодаря механизму впитывающего разума дети видят, слышат, воспринимают ВСЁ, что происходит вокруг них. Но моделирующий эффект повышается многократно, если между взрослым и ребёнком складываются эмоционально значащие, для ребёнка, взаимоотношения. Ребёнок гораздо охотнее наблюдает за человеком и перенимает модель его поведения, к которому испытывает смешанные чувства любви-восхищения-уважения. В большинстве случаев для ребёнка моделями становятся близкие люди, чаще всего родители. Именно поэтому дети похожи на них не только внешне (генетически), но и внутренне поведенческими привычками и повадками.

Существует выражение, что «дошкольник думает руками». Если понаблюдать за трехлетним ребенком, можно увидеть, что играет он всегда с каким-нибудь предметом. Это означает, что с помощью рук он обследует предмет и запечатлевает его образ в своей памяти.

Таинственная могучая сила толкает ребенка трогать руками все, что попадает ему на глаза. Прикосновения помогают ему получить информацию о том мире, который его окружает, сформировать образы этого мира, знания о нем, понимание опасности и безопасности, опыта взаимодействия. Так постепенно формируется разум человека.

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».

В. А. Сухомлинский«Никогда не давайте взгляду больше, чем можете дать руке»

М. МонтессориМаленький человек входит в жизнь и принимается за свой чудесный труд, постепенно приобретая собственную индивидуальность, соответствующую времени и окружению, он создает свой разум, постепенно выстраивая память, способность понимать и рассуждать.

Главной возрастной задачей ребенка от 3 до 6 лет по образному выражению М. Монтессори является «строительство самого себя». Именно в это время протекают все сензитивные периоды его развития.

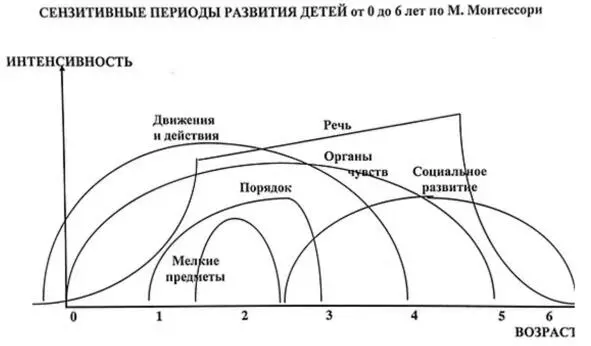

Сензитивные периоды – периоды особой чувствительности, своеобразные окна возможностей, когда определенные группы нервных клеток и центры в коре головного мозга становятся более активными, и наступает идеальное время особого интереса и восприимчивости к той или иной деятельности, знаний, умений, способам поведения и взаимодействия.

Не будучи в состоянии повлиять на начало возникновения и длительность сензитивного периода извне, взрослый должен знать о существовании этих периодов; наблюдать и замечать проявления, характерные протекания того или иного периода, и использовать результаты наблюдений для оценки актуального уровня развития ребенка; предвидеть наступление соответствующего сензитивного периода и подготовить окружающую среду с теми средствами обучения, в которых ребенок объективно нуждается в данный момент.

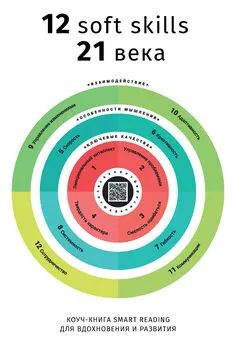

Протекание каждого сензитивного периода характеризуется медленным началом, этапом максимальной интенсивности и постепенным спадом соответствующей восприимчивости (рис.№3).

Рис. 3

К основным сензитивным периодам относятся:

• сензитивный период развития речи (от рождения до-6,5 лет); Ребёнок с самого рождения усваивает родной язык. На втором году нарастает словарь ребёнка, хотя часто возникает непростая для него ситуация: ребёнок понимает смысл речи, но ему пока трудно объясниться. Наконец, в 2,5— 3 года речь становится средством общения. Ближе к 4 годам ребёнок начинает выделять отдельные звуки в словах, появляется интерес к чтению и письму.

• сензитивный период восприятия порядка (от 1 до 3 лет); Для ребёнка очень важна последовательность событий и стабильность в отношениях с другими людьми. Он впитывает в себя привычное окружение, которое и становится для него порядком. Это своего рода проявление стремления к безопасности. В этом возрасте легко приучить ребёнка сохранять внешний порядок, ставить вещи на свои места, а также к соблюдению определенного режима дня. Любимое занятие в этом возрасте: складывать, раскладывать, разбрасывать и собирать.

• сензитивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет); Малыш обладает почти всеми чувствами уже в момент рождения.

Чувства – это посредники, с помощью которых ребёнок вступает в контакт с окружающим миром. Они предоставляют детям информацию об окружающем мире и тренируют определенные центры, ответственных за сенсорное восприятие (зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое, тактильное и осязательное) и правильное понимание сенсорных сигналов.

Когда утончается чувствительность, у ребёнка появляется возможность классифицировать все свои сенсорные ощущения. Нахождение ребёнка в среде, богатой на сенсорные впечатления, в этот сензитивный период позволяет ему пополнить чувственный словарь и создать большее разнообразие нейронных сетей, отвечающих за понимание и осознанность его окружения.

• период развития движений (от 1 до 4 лет).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: