Борис Алмазов - Психология проблемного детства

- Название:Психология проблемного детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91772-003-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Алмазов - Психология проблемного детства краткое содержание

Автор книги объясняет причины неординарного поведения, приводит примеры воздействия на ребенка, способные сберечь его психику и помочь ему эффективно включиться в учебный процесс.

Книга будет интересна не только психологам, но и воспитателям детских садов, педагогам и родителям.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Психология проблемного детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

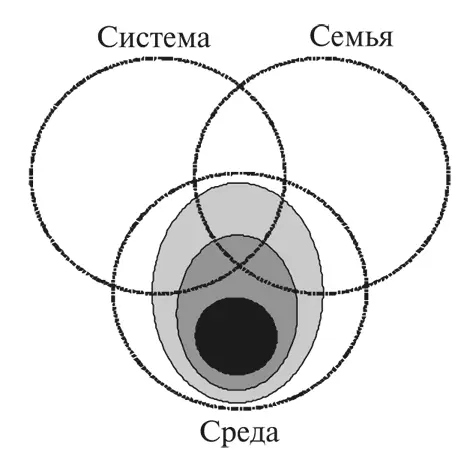

Можно оставаться формально в системе, но быть человеком среды, когда режим живет не правилами, а указаниями свыше. В нормальном обществе те, кто ориентирован на неформальные закономерности межличностных отношений, отличаются своеобразной подменой статуса подражанием. Здесь нет нужды в конформизме и ином сознательном приспособленчестве. Человек отождествляет себя с лидером не на когнитивном, а на аффилиативном уровне зависимости. «Я – часть этого великого человека, я хочу того же, что и он, его внимание даже в форме помыкания возвышает меня и т. п.». Рафинированный пример примата среды – уголовная субкультура, но и в обыденной жизни немало случаев, когда люди предпочитают оставаться «под каблуком». Психические отклонения начинаются с момента, когда человеку приходится принимать собственные решения под свою ответственность. Чаще всего речь идет о внезапной потере «попечителя». После смерти супруга, тетки, заменявшей мать, нередко приходится наблюдать регресс к инфантильности.

Рис. 9

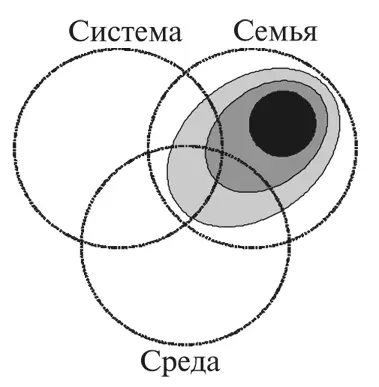

Человек семьи (рис. 10)

Семья – это община в миниатюре (по Ф. Энгельсу). Человек, которому нравятся ее интересы, в принципе ориентируется на общественное мнение в своих мыслях и поступках. Его желание покровительствовать слабым, умение брать на себя ответственность, принимать людей такими, как есть, распространяется и на систему (где коллектив под его руководством переходит на доверительные отношения), и на среду. Так что подобный склад наиболее адаптивен.

Психическое напряжение возникает, как правило, при угрозе пожертвовать сложившимися привязанностями под давлением обстоятельств.

Рис. 10

Как заявила одна из героинь Г. Грина, « Родина – это куда больше семья, чем парламентская система. Я сочувствую французским офицерам, которые в 1940 году предпочли забыть о своей карьере, а не о своих семьях ». В обыденной жизни люди такого склада очень чутко реагируют на охлаждение в семейных отношениях. Депрессия среди неудачников в семье – обычное дело.

Помимо конфигурации личностное пространство имеет такую характеристику, как консистенция . Обычная метафора о «твердости духа» здесь как нельзя более кстати. Она означает, в частности, в какой мере личностное пространство может перемещаться внутри социального. Есть герои, которые начинают воевать, как только от них требуется сместить ролевую структуру с привычного места. Есть антигерои, готовые двигаться в любом направлении. « Я поступил подло, сотрудничая с оккупантами, быть может. Но зато разумно. Этого никто мне не запретит делать. И вовсе не обязательно во всем следовать за большинством », – говорит один из персонажей романа К. Филипповича «Антигерой». Но в обычной жизни безоговорочная твердость, как и явная беспринципность, встречается редко. Большинство людей хочет лишь в чем-то иметь корни, с тем чтобы опираться на почву, выстраивая отношения с окружающими (желательно, выбранными по собственному вкусу, а также с теми, от кого не уйдешь).

Ситуация тоже может быть разной. Агрессивной, как сельская община, которая «гнула, ломала и калечила личность», или равнодушной, предоставляющей человеку «свободу колодника, вытолкнутого в степь», но в обыденной жизни о столь серьезных конфликтах речь, как правило, не идет. Тем не менее, между личностным и социальным пространством все время присутствуют нестыковки, заставляющие человека тратить силы на достижение гармонии, что без психических издержек удается далеко не всегда.

Литература

1. Дюркгейм Э. Педагогика и социология. // Социология. М., 1995.

2. Качоровский К.Р. Русская община. СПб. 1900.

3. Пушкин А.С. «История русского народа», сочинение г. Н. Полевого // Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т.7.

4. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Правильно ли мы понимаем историю? В 5 т. М., 2003.

5. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2007.

6. Струмилин С.Г. Наш мир через 20 лет // Избр. произв.: В 5 т. М., 1965. Т. 5.

7. Караковский А.Г. О подростках. М., 1970.

8. Сухомлинский В. Слово к отцам // Правда. 1970, от 5 янв.

9. Бобнева М.И., Шорохова Е.В. Социальная психология личности. М., 1979.

10. Войтыла К. Личность и поступок. // Независимый психиатрический журнал. 2005, № 2.

Глава 2. Педагогические издержки воспитания

Узловой вопрос – это вопрос о том, как мотивы (побуждения), характеризующие не только личность, сколько обстоятельства, в которых она оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность.

С.Л. РубинштейнСтиль воспитания зависит от культуры. В частности, чем примитивнее общественные отношения, тем больше влияние среды по сравнению с семьей и системой. В природосообразно ориентированных сообществах детей вовлекают в производство и выживание, как только это позволяют их физические и умственные способности. Да и в маргинальных субкультурах на детей смотрят как на «мелких взрослых», используя их в интересах взрослых довольно бесцеремонно. Так что детство как самостоятельная ценность в жизни людей появилась, во-первых, недавно (по данным Л. Демоза до XII века художники изображали детей как взрослых с меньшими пропорциями тела), а во-вторых, далеко не у всех. Лишь по мере того, как у человечества появились ресурсы, позволяющие каждому обеспечить «право в источниках пропитания», детям стали давать возможность играть в жизнь, сколько нужно для развития, не отвлекая их на тяготы обыденной жизни. Пресловутый личностно ориентированный подход в воспитании стал непременным атрибутом лишь демократического уклада жизни. Тем не менее, при любом политическом и гражданском строе общество форматирует воспитательное и образовательное пространство в соответствии со своими ожиданиями к подрастающему поколению.

Образовательное пространство обычно подразделяется на три уровня (сферы). Привилегированные( в дореволюционной России их называли министерскими ) школы делают ставку на систему. Там царит твердый порядок, а учитель держится в строгих рамках установленных правил. Личные достоинства педагога желательны, но они оказывают лишь косвенное влияние на детей, тогда как личные недостатки блокируются (если не искореняются). Цель воспитания – социально и профессионально надежный руководитель или специалист. « Нам целый мир пустыня, отечество нам – Царское Село ». Коллективистический подход в школах такого типа формирует навыки жизни в системе. Здесь важнее всего твердость и ясность идеологических ориентиров (сословных, классовых, религиозных и т. п.). Учитель является членом управляющего слоя (корпуса), который командует от имени соответствующих властных институтов. В так называемой реальной школе, ориентированной на квалифицированного рабочего (мастерового), среда если не теснит, то соседствует с системой. Учитель здесь должен обладать собственным авторитетом и уметь не только указать, но и призвать, вдохновить, показать пример. Он – носитель нравственных смыслов, способный на жертвы во имя принципов, еще неподъемных ученикам (быть опрятным, не поддаваться соблазнам, не заискивать перед начальством, ценить духовное выше меркантильного, не бояться среды). Образно говоря, если в «министерской» школе учитель ближе к позиции офицера, то в «реальной» – капрала. Коллективистические установки здесь ориентированы не на идеологическую обособленность, а на отождествление себя с народом вообще. На привычку ценить общественное выше личного « Моя индивидуальность не подавляется, а возвышается, расширяется, возрождается при слиянии с обществом и государством », цитирует Д. Неру Д. Джетиле. Люди, которые прошли эту стадию личностного развития, способны на самостоятельный нравственный выбор и готовы принять свободу как осознанную необходимость. Недаром любое общество и государство имеет некий уровень образования, получать которое обязан каждый гражданин, для чего обучение делают доступным и бесплатным. Третий уровень – реабилитационная школа – имеет свою особенность. Если ребенок недостаточно восприимчив к традиционным формам и методам обучения и воспитания, возрастают роль и значение семьи. Родителям приходится брать на себя многие обязанности по учебе, а учителям настраиваться на семейный лад. Здесь основная задача состоит в том, чтобы найти ту сильную сторону характера, опираясь на которую можно было бы поддерживать у ребенка ощущение успеха. В рамках досягаемого. Ведь не секрет, что обещать что-либо детям с ограниченными возможностями нужно очень осторожно. Даже если те будут аккуратны, прилежны и послушны, вряд ли им удастся обогнать сверстников. Да и не нужно. Тщеславие им ни к чему. Их внутренний мир нужно насыщать смыслами, служение которым освободит от зависти к чужим победам. Ступеньками на этом пути являются корпоративная гордость. «Мы не такие, как все, но мы заодно и гордимся друг другом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: