Борис Алмазов - Психология проблемного детства

- Название:Психология проблемного детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91772-003-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Алмазов - Психология проблемного детства краткое содержание

Автор книги объясняет причины неординарного поведения, приводит примеры воздействия на ребенка, способные сберечь его психику и помочь ему эффективно включиться в учебный процесс.

Книга будет интересна не только психологам, но и воспитателям детских садов, педагогам и родителям.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Психология проблемного детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наказание, как правило, не влечет раскаяния, а вызывает враждебность и желание отомстить, либо организовать событие, которое ухудшит положение окружающих. Он запоминает происходившее не таким, каким оно было, а иначе, будто он был в центре и выглядел достойно. Отсутствие критики к себе – неизбежная черта подростковой психологии (как у параноика)

Реакция имитации обнаруживает себя поразительным однообразием внешнего облика и манеры поведения молодежи в данной культурной среде. Все похожи друг на друга, но не чувствуют никакого дискомфорта от отсутствия оригинальности. Если учесть, что подростки ни за что не хотят походить на взрослых, такая смесь разнонаправленных мотивов кажется не совсем адекватной. При этом они в упор не видят свое отражение в зеркале глазами взрослых, которые безуспешно призывают: «Посмотри, чучело, на кого ты похож!»

По-видимому, нечеткость «Я-образа» на первых порах его формирования подменяет отражение воображением, так что социальные роли, которые теснятся в голове, можно проигрывать в жизни для получения информации о своих возможностях лишь в намеренно игровой ситуации, гротескно, без претензии на реальное признание, уклоняясь от ответственности, из нее (роли) вытекающей. Ведь, как известно, в мире взрослых людей нельзя безнаказанно вводить в заблуждение, изображая намерения, которые не в силах и не хочешь реализовать, недаром подростки больше всего боятся, что их примут всерьез. А если вспомнить, что в подростковом возрасте ролевые конфликты нередко разрешаются конверсионным способом (переходом психического напряжения в физическое недомогание или расстройство функций), легко понять, почему авторы, описывавшие истерию, выделяли ее подростковый вариант.

Стремление эмансипироваться от фактов, сочетающееся с желанием обратить на себя внимание окружающих экстравагантным обликом (ориентироваться на внешнего наблюдателя) и сохранить дистанцию от угрозы потерять высокую самооценку приводит к «однообразной пестроте» и бедности «репертуара». Претендуя на оригинальность, человек, не чувствующий своего «Я-образа», всегда кому-то подражает. Богатое воображение разнообразит варианты. Людей попроще тянет к эстетике контркультур, где одним внешним сходством можно «попасть в большие забияки». А так как реакция имитации охватывает всю массу подросткового населения, сводный образ выглядит достаточно примитивно. Во всяком случае, наивные подражатели криминальным традициям составляют в этом возрасте немалый процент среди уголовно осужденных.

Реакция группирования освобождает строительство внутреннего мира от давления социальных институтов. Проснувшееся стремление узнать себя требует защиты, получить которую в сложившейся системе общественных отношений с их достаточно жесткими экспектациями невозможно. Подростки инстинктивно создают стихийно возникающие группы, где чувствуют себя корпоративно обособленным островком архаичных социальных отношений, позволяющим экспериментировать и ошибаться безнаказанно.

Чтобы представить себе силы, побуждающие подростков сменить коллектив на группу неформального общения, достаточно взглянуть на роль лидера – своеобразного центра кристаллизации социальных отношений, вокруг которого они формируются. Это сверстник (группа, как правило, одновозрастная и однополая), наделенный талантом, который не был заметен в детстве и не будет востребован во взрослом состоянии, – чувствовать аффилиативную ситуацию, уметь своеобразно подытоживать эмоциональный настрой и выражать решительно то, чего другие хотят подспудно. В период тягостных сомнений относительно социальной адекватности своих оценок и стремлений (вдруг раздастся хохот жуткий в наступившей тишине) подросткам нужен, если можно так выразиться, аффилиативный щит – тот герой, который возьмет на себя инициативу обнаружить публично общие намерения. Следовать за ним не зазорно. Лидеру ничего не нужно объяснять членам группы, чтобы за ним последовали. И, кстати сказать, он, как правило, не озабочен количеством сторонников. Чаще всего он ими даже тяготится.

Влияние группы не исчезает и в ее отсутствие. Подростки сохраняют верность моральным принципам (в том рудиментарном варианте, на который они уже способны в этом возрасте), принятым в их среде, особенно перед лицом официальных представителей общества и государства. Такая корпоративная солидарность, с учетом эмоциональной природы ее возникновения, может служить причиной делинквентного поведения и истолковываться окружающими как пренебрежение к установленным нормам, моральным и этическим ценностям, традициям и институтам. Отсутствие раскаяния и страха наказания, проистекающее из «неполного осознания фактического характера и социальных последствий своих действий», нередко создает у взрослых иллюзию или деградации нравов, или психопатизации, а иногда и того и другого.

Возраст избирательного отчуждения (юность)

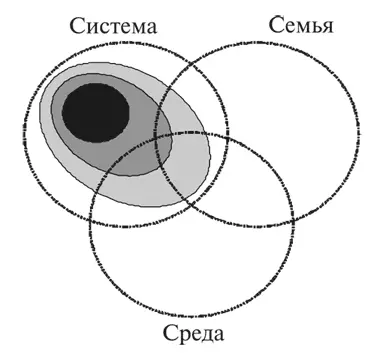

Когда сумерки подростковых личностных реакций, стирающие детские различия (образно говоря, все подростки одинаково серы), рассеиваются и молодежь переходит к интимно-личностному выбору жизненного пути, проблемы социальной и характерологической адаптации идут своей дорогой. Каждый человек отдает предпочтение той или иной сфере отношений и присущей для нее манере поведения. Здесь мы вновь используем несложную иллюстрацию.

Если ролевую структуру личности (см. рис. 7 на стр. 27) окрасить по уровням (чем глубже, тем интенсивней штриховка) и разместить ее в пространстве, очерченном основными сферами общения, выводы о желательном и неприемлемом напрашиваются сами собой.

Человек системы (рис. 8)

Система, имеет набор инструкций, следуя коим человек защищается от ожиданий семьи и давления среды. Акцентуированный чиновник, пряча за исполнительностью недостаток интуиции и мужества (а порой и интеллекта), демонстрирует там роли-функции, не чувствуя ответственности за происходящее. Но, будучи вытолкнут из «экологической ниши», оказывается перед лицом их ожиданий, совершенно беззащитным как маменькин сын в казарме.

Истерический отказ от сотрудничества в сферах семьи и среды после отставки в системе – нередкий повод для обращения к психологу. Конверсионные расстройства здоровья могут достигать большой глубины. А аддиктивная (алкогольная или наркотическая) имитация самоутверждения – вообще банальный случай в работе с людьми такого склада.

Рис. 8

Человек среды (рис. 9)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: