Н. Москвина - Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека

- Название:Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89357-303-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Москвина - Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека краткое содержание

Межполушарные асимметрии и индивидуальные различия человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Методики исследования функциональных асимметрий и латеральных особенностей человека многообразны и достаточно подробно описаны в целом ряде работ, как отечественных ( Лурия , 1969; Мосидзе, Рижинашвили, Самадашвили, Турашвили , 1977; Брагина, Доброхотова , 1981, 1988; Доброхотова, Брагина , 1994; Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова , 1997), так и зарубежных авторов ( Porac, Coren , 1981; Sakano , 1982). В настоящей главе приводятся описания методик, применявшихся при проведении исследований, изложенных в данной работе.

« Карта латеральных признаков ». Для изучения особенностей функциональных асимметрий человека в настоящее время часто используются методики А.Р. Лурия (1969), направленные на оценку «парциального левшества», методики определения асимметрий анализаторных систем, а также пробы других авторов, включенные в «Карту латеральных признаков» (по А.П. Чуприкову). Указанная методика (см. Приложения 1–3) в настоящее время широко применяется для выявления латеральных особенностей человека, она также была использована и в нашей работе.

Асимметрия моторной сферы. При проведении исследований с помощью этой методики при оценке моторных функций руки учитывается проба А.Р. Лурия «переплетение пальцев» и проба «перекрест рук», известная также под названием «поза Наполеона» ( Лурия , 1969).

Для определения ведущей руки используется сенсибилизированный опросник для определения рукости у подростков и взрослых, разработанный на основе опросника М. Аннет ( Annett , 1970). Он включает в себя 12 мануальных проб на выявление предпочтения руки при письме, бросании камня или мяча, пользовании ножницами и др. При этом учитывается 5 градаций оценки: ответ испытуемого «только правой» оценивается как «+2» балла, «чаще правой» – «+1», «обеими руками в одинаковой степени» – «0», «чаще левой» – «–1», «только левой» – «–2». При подсчете алгебраической суммы показатель от «+24» до «+17» оценивается как выраженная праворукость, от «+16» до «+9» как слабая праворукость, от «+8» до «–8» – как амбидекстрия, от «–9» до «–16» – как слабая леворукость, от «–17» до «–24» – как выраженная леворукость. При определении рукости учитывается самооценка испытуемого (правша, левша, амбидекстр) и выявляется наличие леворуких среди родственников первой и второй степени родства ( Чуприков, Казакова, Айрапетянц, Гиноян , 1985).

Дополнительно определяется асимметрия моторных функций ноги ( Чуприков, Гурова, Власова, Ермакова , 1979) с помощью выявления более точной ноги в игровых действиях (в футболе), толчковой ноги и пробы «перекрест ног». При проведении последней, испытуемого, находящегося в положении «сидя», просят положить ногу на колено так, как ему удобно, как он это делает обычно. Доминирующей ногой считается находящаяся сверху.

Асимметрия слухового анализатора . Для определения асимметрии слухового анализатора используется проба А.Р. Лурия «прислушивание» и проба В. Сурвилло «телефон», в которой выявляется явное предпочтение уха при моноауральном восприятии речи ( Surwillo , 1981). При отсутствии навыков общения по телефону или нечеткой латерализации этой функции для уточнения применяется проба А. Бермана «часы» ( Berman , 1973): слева от испытуемого, сидящего за столом, на расстоянии 25 см кладут наручные часы, затем его просят без помощи рук определить, идут ли они (для чего испытуемому необходимо наклонить голову и послушать их одним ухом), затем часы передвигаются в положение прямо перед ним, в третьей пробе часы сдвигаются на 25 см вправо от испытуемого. Ведущее ухо определяется по преобладанию в двух случаях из трех.

Методика дихотического тестирования.Для исследования асимметрии слухового анализатора также используется вариант методики дихотического прослушивания, разработанный в лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ ( Котик , 1974).

Экспериментальный материал этой методики включает в себя 10 серий (по 4 пары) односложных слов, которые записаны раздельно на двух дорожках магнитофонной ленты. Серии слов предъявляются стереофонически через изолированные наушники, которые обеспечивают раздельное восприятие стимулов правым и левым ухом, при этом испытуемый одновременно воспринимает два различных слова: одно левым, а другое – правым ухом. Всего за исследование в целом предъявляется 80 слов. Интервалы между словами составляют 0,5 сек, а между сериями – 20 сек (образцы бланков см. в Приложениях 4–6).

Для устранения возможных фонетических и семантических факторов, а также технических погрешностей, после прослушивания всех серий наушники меняются местами. У каждого последующего испытуемого начальное положение наушников должно быть противоположно начальному положению наушников у предыдущего. Каждый испытуемый прослушивает весь набор дважды, поэтому общее количество предъявляемых слов-стимулов составляло 160 (по 80 слов на каждое ухо).

Перед проведением исследования испытуемый инструктируется о том, что ему будут предъявляться слова на оба уха одновременно, и он должен постараться запомнить как можно больше слов. Репродукция (воспроизведение) производится в перерывах между предъявлениями серий.

В исследованиях чаще применяется вариант фонограммы дихотического теста, используемой на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и в РНЦ нейрохирургии им Н.Н. Бурденко. Фонограмма предъявляется испытуемым посредством стереофонического аудиоплейера.

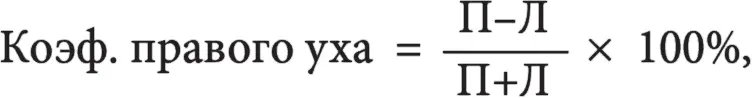

Методика дихотического прослушивания позволяет определять не только асимметрию слухового восприятия (то есть преимущество правого или левого уха), но и коэффициент этой асимметрии по формуле:

где П – общее количество правильно воспроизведенных стимулов, воспринятых правым ухом, а Л – общее количество правильно воспринятых слов левым ухом. Кроме указанного коэффициента могут быть подсчитаны по соответствующим формулам коэффициент эффективности и коэффициент продуктивности воспроизведения предъявленных слов (см. Приложение 6).

Асимметрия зрительного анализатора . Асимметрия функции бинокулярного зрения определяется с помощью проб «прицеливание» и «дырочка в карте». При выполнении последней испытуемый с расстояния 3–4 м при обоих открытых глазах должен посмотреть на кончик ручки, которую экспериментатор удерживает возле своего ведущего глаза, через карту размерами примерно 13×14 см с отверстием в центре диаметром около 1 см, держа ее в вытянутых руках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: