Борис Мандель - Психогенетика. Учебное пособие

- Название:Психогенетика. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2000-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Психогенетика. Учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие создано на основе разработанных и апробированных общих образовательных программ по психологии в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Психология» на основе компетентностного подхода. Материалы пособия имеют модульное расположение тем и собраны на основе исторических и современных сведений по психогенетике с обращением к целому ряду смежных дисциплин: генетике, общей психологии, психологии высшей нервной деятельности, дифференциальной психологии, психофизиологии, педагогической психологии, кризисной и специальной психологии и т. д. Пособие содержит список дополнительной литературы, примерный список вопросов для самоподготовки к экзаменам или зачетам, методические рекомендации, тесты, задачи и образцы их решения.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, готовящих психологов, социальных и медицинских работников, а также всех интересующихся психогенетикой как динамичной, активно развивающейся научной сферой.

2-е издание

Психогенетика. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первые обширные исследования, касающиеся структуры и морфологии хромосом, в нашей стране были проведены в 20-е годы XX в. выдающимся цитологом и эмбриологом С. Г. Навашиным [65]и его талантливыми учениками – М. С. Навашиным [66], Г. А. Левитским [67], Л. Н. Делоне [68]. В 1924 г. Г. А. Левитский опубликовал первое в мире руководство по цитогенетике: «Материальные основы наследственности», в котором и ввел понятие кариотипа в том значении, в котором этот термин употребляется и в настоящее время.

У. Саттон [69]и независимо от него Т. Бовери [70]в 1902 г., исследуя процессы митоза и мейоза (см. выше), пришли к заключению, что постулированные Менделем наследственные факторы или гены находятся в хромосомах, так как поведение хромосом соответствует поведению этих наследственных факторов. Действительно, Мендель предположил, что в соматических клетках содержатся две копии наследственного фактора, отвечающего за один и тот же признак или, как мы уже определили, два аллеля одного гена. Выше мы писали об этом. Прямые доказательства локализации генов в хромосомах были получены позднее Т. Морганом (1910) в опытах на дрозофиле. Возвращаясь к законам Менделя, заметим, что независимое комбинирование справедливо только для тех признаков, гены которых находятся в разных хромосомах. Родительские аллели генов, локализованных в одной хромосоме, имеют большую вероятность совместного попадания в одну и ту же половую клетку. Таким образом, появилось представление о гене, как об участке хромосомы или хромосомном локусе, который отвечает за один признак и одновременно является единицей рекомбинации и мутации, ведущей к изменению фенотипа. Хромосомы высших организмов состоят из эухроматина и гетерохроматина, сохраняющего свое компактное положение на протяжении всего клеточного цикла. Именно гетерохроматин виден в интерфазных ядрах в виде окрашенных гранул. Большое количество гетерохроматина локализовано в области центромеры и на концах хромосом, которые называются теломерами. Хотя функции гетерохроматина до конца не ясны, предполагается, что он играет важную роль в поддержании структурной целостности хромосом, в их правильном расхождении в процессе деления клетки, а также в регуляции работы генов. Эухроматин на препаратах имеет более светлую окраску, и, по-видимому, в этих районах локализована большая часть генов. Хромосомные перестройки чаще возникают в области гетерохроматина.

Большая роль в изучении структуры и функций гетерохроматиновых и эухроматиновых районов хромосом принадлежит нашей выдающейся соотечественнице А. А. Прокофьевой-Бельговской [71]. Впервые детальное морфологическое описание десяти наиболее крупных хромосом человека и различных групп более мелких хромосом представлено в работах М. С. Навашина и др. в середине 30-х годов XX в.

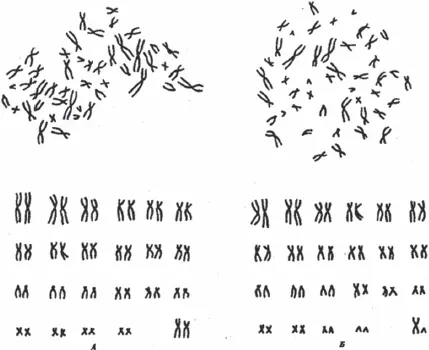

В 1956 г. при использовании обработки гистологических препаратов алкалоидом [72] колхицином было определено, что у человека 46 хромосом, состоящих из 23 различных пар. Колхицин задерживает деление клеток на стадии метафазы, когда хромосомы в наибольшей степени конденсированы и потому удобны для распознавания. Вот схема дифференциального окрашивания хромосом человека (рис. 2).

Рис 2. Схема дифференциального окрашивания хромосом человека

У женщин обе хромосомы каждой пары полностью гомологичны [73]друг другу по форме и рисунку окрашивания. У мужчин такая гомология сохраняется только для 22 пар хромосом, которые называются аутосомами. Оставшаяся пара у мужчин состоит из двух различных половых хромосом – X и Y. У женщин половые хромосомы представлены двумя гомологичными Х-хромосомами. Таким образом, нормальный кариотип женщины записывается как (46, XX), а мужчины – (46, XY). В половые клетки как мужчин, так и женщин попадает только один набор хромосом. Все яйцеклетки несут 22 аутосомы и X-хромосому, а вот сперматозоиды различаются – половина из них имеет такой же набор хромосом, как и яйцеклетки, а в другой половине вместо Х-хромосомы присутствует Y-хромосома. При оплодотворении двойной набор хромосом восстанавливается. При этом, кто родится – девочка или мальчик – зависит от того, какой сперматозоид принял участие в оплодотворении, тот, который несет Х-хромосому, или тот, который несет Y-хромосому. Как правило, это случайный процесс, поэтому девочки и мальчики рождаются примерно с равной вероятностью.

На начальных этапах анализа кариотипа человека индивидуальная идентификация могла быть осуществлена только в отношении трех первых наиболее крупных хромосом. Остальные хромосомы делили на группы в зависимости от их размера, расположения центромеры и наличия спутников или сателлитов – небольших компактных фрагментов, отделенных от хромосомы тонкими перетяжками. Ниже изображены типы хромосом: акроцентрики, метацентрики и субметацентрики при локализации центромеры соответственно на конце хромосомы, посредине и в промежуточном положении.

В соответствии с принятой классификацией у человека выделяют 7 групп хромосом: А, В, С, D, E, F и G или 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Для лучшей идентификации хромосом делают их раскладку по группам или кариограмму (рис. 3).

Рис 3. Кариограмма: нормальные кариотипы человека. А – женщины; Б – мужчины

В начале 70-х годов XX в. были разработаны методы дифференциального окрашивания хромосом с использованием красителя Гимза (G-, R-, С-, Q-методы). При этом на хромосомах выявляется характерная поперечная исчерченность – бэнды (см. выше), расположение которых специфично для каждой пары хромосом. Методы дифференциального окрашивания хромосом позволяют идентифицировать не только каждую хромосому, но и отдельные районы хромосом, последовательно пронумерованные от центромеры к теломере и сегменты внутри районов. Например, запись Хр21.2 означает короткое плечо Х-хромосомы, район 21, сегмент 2. Эта запись очень удобна для определения принадлежности генов или других элементов генома к определенным хромосомным локусам. В частности, в области Хр21.2 локализован ген миодистрофии [74]Дюшенна – DMD.

Так были созданы методические основы для изучения особенностей кариотипа у разных видов организмов, определения его индивидуальной изменчивости и аномалий при определенных патологических состояниях. Тот раздел генетики, который занимается изучением хромосом и их аномалий, называется цитогенетикой.

В первой половине XX в. хромосомная теория наследственности получила значительное развитие. Было показано, что гены расположены в хромосомах линейно. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления и наследуются вместе. Новые сочетания аллелей генов одной хромосомы могут образовываться за счет кроссинговера [75], причем вероятность этого события возрастает с увеличением расстояния между генами. Были введены единицы измерения генетического расстояния – сантиморганы или морганиды, названные так в честь основоположника хромосомной теории наследственности – Т. Моргана. Считается, что два гена одной хромосомы находятся на расстоянии 1 сантиморгана (сМ), если вероятность кроссинговера между ними в процессе мейоза составляет 1 %. Конечно, сантиморганы не являются абсолютными единицами измерения расстояния в хромосомах. Они непосредственно зависят от кроссинговера, который с разной частотой может происходить в разных участках хромосом. В частности, в области гетерохроматина кроссинговер проходит менее интенсивно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: