Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы

- Название:Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт психологии РАН

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0141-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы краткое содержание

Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

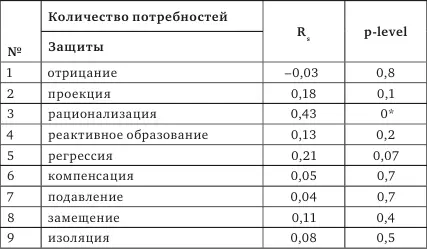

Примечание: * Связь статистически значима

Отсутствие связей между потребностями и защитами, по-видимому, объясняется тем, что степень осознания внутреннего напряжения недостаточно полно реализуется в объяснении подростком мотивов своих поступков, прежде всего потому, что при работе с ТАТ чаще всего выявляются латентные потребности, приписываемые персонажу. Мы предположили, что если количество обозначенных в рассказах потребностей не эквивалентно степени проработанности проблемы, то фрустрация потребности может способствовать осознанию своих желаний и «канализировать» напряжение. В связи с этим и была сформулирована вторая гипотеза исследования. Она состоит в том, что связь между напряжением и защитами неоднозначна и может быть опосредована такими процессами, которые обеспечивают определенную степень проработанности внутреннего напряжения через его символизацию в виде переживания состояния фрустрации.

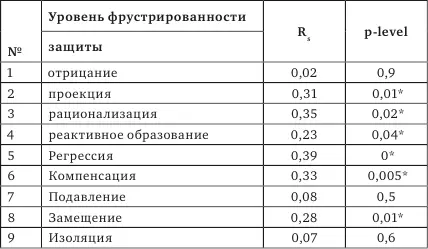

Для проверки этой гипотезы был проведен корреляционный анализ между уровнем конкретных защит и уровнем фрустрированности потребности (таблица 2).

Таблица 2

Связь уровня фрустрированности потребностей и психологических защит на всей выборке в 12 лет

Примечание: * Связь статистически значима

Результаты статистической обработки данных подтвердили наши предположения о том, что для реализации защитного поведения необходим не сам по себе высокий уровень психосоматического напряжения, а его символизация в виде конкретной проблемы, в частности, в виде осознания потребностного состояния через переживание его фрустрации. Формулировка и проверка данной гипотезы явились результатом длительного поиска факторов, опосредующих связь между уровнем напряжения и интенсивностью защитного поведения, именно поэтому анализ этой связи только в период 12 лет следует рассматривать в качестве первого шага в исследовании проблемы психосоматического напряжения и психологических защит в контексте проблемы потребностей подростка (вариативности, интенсивности, объема) и степени их фрустрированности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня фрустрированности потребностей приводит к интенсификации защитного поведения в виде актуализации проекции, рационализации, реактивного образования, регрессии, компенсации и замещения. Такие механизмы, как отрицание, подавление и изоляция, не связаны с уровнем фрустрированности потребностей. Для изучения особенностей функционирования этой группы защит необходим специальный, более детализированный анализ проблемы и, соответственно, продолжение поиска связей фрустрированности потребностей и защит у 14-и 15-летних подростков и далее – у юношей/девушек.

Продолжение исследования, начатого с целью проверки гипотезы о связи психосоматического напряжения и психологических защит, было вызвано отсутствием данных о подтверждении сформулированной гипотезы при наличии очевидных сведений о том, что половое созревание вносит существенный вклад в развитие неравновесных состояний и, как следствие, в усиление защитных психических ресурсов. Отдельно наблюдалась и динамика психического напряжения, и изменение профиля защит на фоне стабильности уровня напряжения, и низкого уровня профиля защит у девочек с синдромом Шерешевского – Тернера. Были получены результаты о гетерохронности напряжения и защит у мальчиков и девочек, что косвенно подтвердило выдвинутую нами гипотезу. Однако в целом картина оставалась не совсем ясной. Можно было бы отказаться от причинного принципа объяснения интересующей нас динамики и прибегнуть к другому объяснительному принципу, например, к принципу синхронистичности событий, описанному К. Юнгом (Юнг, 2003), но, нам думается, что в данном случае он позволяет лишь констатировать наличие синхронной динамики, но не объясняет наличия синхронности при отсутствии причинности.

Понимание того, что между напряжением и защитами должно находиться «переходное пространство», особая реальность, через которую может быть проложен путь к механизмам Эго, пришло после осознания довольно очевидного факта, что напряжение и защиты являются феноменами разного уровня функционирования. Психосоматическое напряжение подобно «свободно плавающей тревоге», которая не имеет определенного формата и нуждается в специальной проработке. Без процедуры проработки невозможно выбрать адекватные средства совладания с этой проблемой. Именно поэтому для того, чтобы были запущены защиты, необходима трансформация напряжения в такие психические реалии, которые могут быть эквиваленты защитному поведению. По-видимому, существуют разные способы «канализации энергии», мы остановили свое внимание на состоянии фрустрации.

Психологическая интерпретация фрустрации, страха, вины однозначно не связана с негативными переживаниями. Известно, например, что чувство страха не обязательно бывает болезненным. Напротив, отсутствие страха, как полагал З. Фрейд, следует относить к тревожным симптомам и рассматривать в качестве признака болезни. Человек, никогда не испытывающий страха, наивен и легкомыслен. Не получая сигнала тревоги, он обрекает себя на опасности, которые часто встречаются в жизни и к которым, безусловно, надо быть готовым. Страх, по мнению многих философов и психологов, – признак одаренного разумом человека, тот фактор, благодаря которому выражается «забота» по отношению к личности. Комментируя свои высказывания по поводу фрустрации, Рене Шпиц пишет, что она является неотъемлемой частью развития, наиболее мощным катализатором эволюции, каким только располагает природа. «Сталкиваясь с постоянными фрустрациями, ребенок достигает все большей степени независимости в течение первых шести месяцев и становится все более активным в своих отношениях с внешним миром, как одушевленным, так и неодушевленным» (Шпиц, Коблинер, 2000, с. 153).

С нашей точки зрения, стимулирующая роль фрустрации состоит в ее особом переживании субъектом, который вынужден искать причины состояния неудовлетворенности, анализировать степень его тяжести, осуществляя ретроспективный и перспективный анализ проблемы, наполняя это состояние содержанием, символизируя его. Только в результате подобных процедур возможно актуализировать такие защиты, которые оградили бы подростка от сверхвысокого напряженного состояния.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: