Алексей Капранов - За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Креативный антивирус для мозга

- Название:За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Креативный антивирус для мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-096116-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Капранов - За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Креативный антивирус для мозга краткое содержание

У автора этой книги гадкая профессия, ведь он работает сволочью! Потому что автор знает, как сволочь вас с привычной дорожки мышления, которая хоть кажется правильной, но на самом деле ведет в тупик. Если вы не хотите ничего менять, даже не заглядывайте в эту книгу. Предупреждаем, что из тысячи человек, пообщавшихся с автором, ровно тысяча изменились кардинально, и они не смогли вернуться к прежней, такой понятной, но порой такой хреновой жизни!

Они стали другими – перестали обижаться и злиться, ругаться и скучать, влюбились, стали здоровыми и забыли, что такое лень. Они не считают копейки, а радуются жизни, и жизнь радует их. Если вы не боитесь таких грандиозных перспектив, читайте! Автор гарантирует вам отсутствие научной зауми, здоровый смех, серьезную работу над собой и неизбежные перемены к лучшему!

За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Креативный антивирус для мозга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

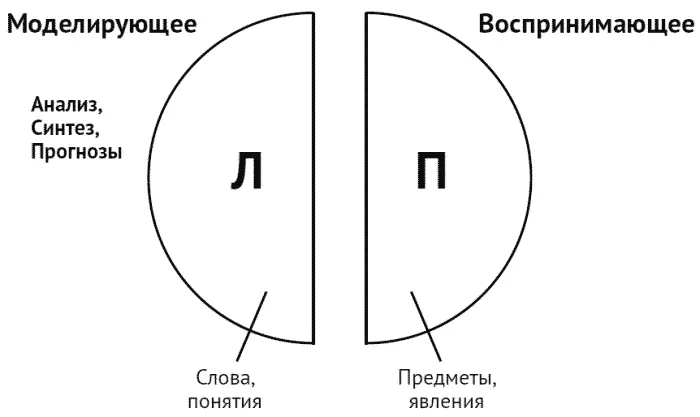

У нас есть правое и левое полушарие. Правое полушарие – воспринимающее, анализирующее, а левое – моделирующее, создающее модель мира. Правое полушарие работает на языке картинок, образов, левое – на языке схем, цифр, логики и т. д. Это вторая сигнальная система, отличающая нас от животных.

Всего лишь за секунду в нашем мозгу происходит обработка информации. Что происходит в эту секунду? Примерно 25 раз в секунду мозг снимает информацию с сетчатки глаза, потом изображение делится на фигуру и фон (с ранних лет ребенок учился выделять фигуру мамы из фона). Потом мы эту фигуру сравниваем с другими, проверяем на опасность-безопасность, реальность-нереальность. За этот промежуток проходит полсекунды. Еще полсекунды мозг тратит на составление прогноза – как будет выглядеть наша картинка через секунду.

Рис. 1. Как мы мыслим

А дальше все, что мы видим в этом мире, мы начинаем отображать в словах. По каждому слову мы пытаемся набрать информацию. Еще в раннем возрасте, как только прорезается желание потрепаться, у нас начинается период Почемучек.

– Мама, это что?

– Луна.

– Мама, это зачем?

– Чтобы светило.

– А кто луну выключил?

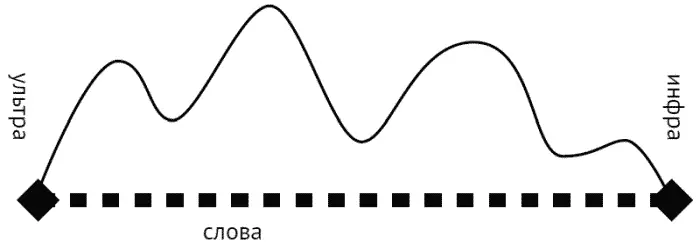

Так мы воспринимаем мир в каком-то спектре от ультра до инфра, разбив его на слова и пытаясь набрать знания.

Но проблемы начинаются, когда мы начинаем говорить на словах, потому что у каждого под ними скрывается своя картинка. Представьте себе яблоко. У кого-то оно будет красным, у кого-то желтым, у кого-то зеленым. Каждый русский поймет выражение «румяный, как яблочко», а иностранец уже нет. К примеру, если американке сделать такой комплимент, то она услышит только слово «an apple». А яблоки у них обычно зеленые. Поэтому картинка перед ее глазами будет, что она зеленая. А уж наше выражение – «Выглядишь, как огурчик» (весь зеленый и в пупырышках) – вообще вызовет шок. «Шок – это по-нашему!»

Рис. 2. Восприятие мира через слова

Кроме того, в этом мире есть процессы и явления: это так называемые понятийные слова. Например, гроза включает в себя гром, молнию, дождь. И по этим понятиям мы в своей голове снимаем целые фильмы. Но когда мы говорим о грозе, то представляем свое явление, а другой человек – свое. Вот здесь и начинается стресс.

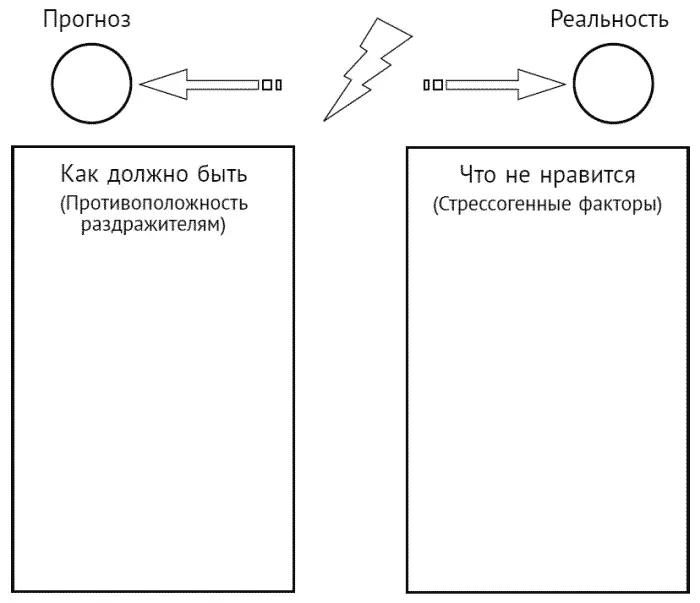

Представьте, что каждое слово или событие превращается в картинку на пленке. И смотрим мы на мир именно через эту пленку, через эту созданную нашим мозгом картинку. Получается, что мы видим не глазами, мы видим мозгом. И видим не реальность, а свой прогноз, то есть то, что, как мы думаем, случится. И если наш прогноз не совпадет с реальностью, то возникнет стресс. И чем больше разрыв между реальностью и прогнозом, тем больше этот самый стресс.

Представьте: два юных существа решили создать семью. У каждого из них своя картинка мира. Она представляет, как он носит ее на руках по берегу Карибского моря, они живут в шикарном номере гостиницы, великолепный секс на шелковых простынях, утром чашечка шоколада на завтрак и т. д.

Он думает иначе: пришел с работы, сходил в баньку, выпил полстакана водочки, съел чашечку пельменей и в койку. А в итоге они оба строят семью. И дальше взаимных претензий вагон.

– Тебе наплевать на семью!

– Нет, это ты про семью ничего не знаешь.

И каждый прав.

Поэтому слов у нас оказывается меньше, чем границ явлений.

Когда мы воспринимаем этот мир, мы создаем его образ. И дальше количество стрессов зависит от того, как создан образ мира, или, иначе говоря, карта реальности. Чем она точнее, тем точнее прогноз.

Выбор образа мира зависит от нашего образа мыслей. А из нашего образа мыслей мы получаем образ жизни. Поэтому менять жизнь без изменения образа мыслей и без изменения образа мира не получится. Как думаете, если взять и отмыть, приодеть бомжа, дать ему хорошую работу, зарплату 60 тыс. руб., где вы найдете его через год? Конечно, на прежнем месте, и он опять будет жаловаться на жизнь.

Вывод: меняя образ мыслей, мы меняем образ мира, меняя образ мира, мы меняем свою жизнь!

А теперь… реальность!

Итак, мы постоянно создаем прогнозы. Но кроме наших прогнозов есть еще и реальность, которая живет своей жизнью. Мы продумываем не саму реальность, а ее модель. И уже в зависимости от того, на что похож наш мир, мы выбираем стратегию поведения. Правда, прогнозы и реальность часто сталкиваются лицом к лицу и не совпадают. Почему так происходит?

Все дело в том, что наш мозг работает в трех скоростях.

1. Эмоционально-оценочный центр. Это не точка в мозгу, это свод программ в бортовом компьютере, отвечающий за психологию восприятия. Он действует в 30 тыс. раз быстрее, чем двигательный.

2. Двигательный центр отвечает за всю моторику организма, то есть какую мышцу нужно сжать, какую расслабить, чтобы получилось определенное действие. Он работает в 30 тыс. раз быстрее, чем интеллектуальный.

Эмоционально-оценочный и двигательный центр находятся в подсознании.

3. Интеллектуальный центр, которым мы так гордимся, это самое тормозное, что у нас есть. Он запаздывает на 28,5 лет. Короче, пока ваше сознание смотрело на меня 1 секунду, ваш подсознание изучало меня уже 30 лет!

Анекдот в тему

Два пчеловода беседуют. Один говорит:

– Повадился ко мне на пасеку медведь.

– И что ты сделал?

– Ну, думаю, пристрелю я его. Я берданку жоканом заряжаю, чтобы наповал убить. Шарика с другой стороны избы привязал, чтоб тявканьем не спугнул. Фуфаечку надел, ночи-то холодные. Сел, жду. Слышу хруст. Идет. И в этот момент луна за тучки спряталась. А хруст все ближе, но ничего не видно. И вот чувствую сзади лапы на плечо. Не, умом-то я понимаю, что это Шарик отвязался, но ср…ть перестать не могу!

Поэтому наш прогноз и реальность оказываются разными. Представьте себе два полюса магнита – с одной стороны положительный прогноз, с другой – отрицательная реальность. Между разными потенциалами возникает напряжение, или, иначе говоря, стресс.

Стресс – это несовпадение наших прогнозов с реальностью!

Это называется: «А я то думал(а), а оно-то оказалось». По сути, стресс – это реакция нашего организма на условия, к которым нужно приспособиться.

Рис. 3. Формула стресса

К примеру, если по политической карте вы отправляетесь в поход, то стрессы начнутся уже на первой же речушке, так как водоемы на такой карте не отмечены. Так что самой востребованной картой будет масштабирование в 1 см – 2 м. А в идеале, конечно, если карта размером с саму местность, и мы на ней запускаем транспорт, размещаем людей, животных, птиц. И такая карта должна разместиться в голове. И тогда можно точно прогнозировать, что со мной сегодня должно случиться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: