Карина Арутюнова - Мораль и субъективный опыт

- Название:Мораль и субъективный опыт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0404-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карина Арутюнова - Мораль и субъективный опыт краткое содержание

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Мораль и субъективный опыт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В психологии вопрос о роли эмоций в моральной оценке берет свое начало в дискуссии между последователями философской традиции, отраженной в трудах Хатчесона и Юма (эмоции лежат в основе моральной оценки), и последователями кантианской традиции (эмоции могут сопровождать моральную оценку, но ее основа рациональна). Модели двойного процесса (Greene et al., 2001, 2004, 2008; Nichols, 2002), и в особенности модель Хайдта (Haidt, 2001), основываются на том, что быстропротекающие эмоциональные процессы лежат в основе интуитивной моральной оценки. Другие авторы (см.: Huebner, Dwyer, Hauser, 2009) замечают, что связь эмоций с моральными оценками не означает, что эмоции лежат в их основе; альтернативным объяснением этой связи может быть то, что эмоции появляются как результат оценки, а не наоборот. Например, Хаузер (Hauser, 2006) обосновывает позицию, согласно которой эмоции являются частью «морального поведения» (moral performance), но не «моральной способности» (moral competence), поэтому оценки могут вызывать эмоции, но эмоции не являются основой моральных оценок. В пользу этой точки зрения авторы приводят данные, которые показывают, что характерные ЭЭГ-потенциалы в структурах, связываемых в литературе с эмоциями, появляются уже после принятия морального решения (Decety, Cacioppo, 2012). Тем не менее на сегодняшний день в литературе проблема роли эмоций считается нерешенной и одной из наиболее актуальных в области исследования основ моральной оценки действий.

2.2. Системно-эволюционный подход к анализу динамики субъективного опыта при моральной оценке действий

С позиций системного-эволюционного подхода (Александров, 1989, 2001, 2011; Александров, 2006а; Александров и др., 1997; Швырков, 1986, 1995; Alexandrov, 2015, 2018; Alexandrov et al., 2000, 2017, 2018; и др.), проблемы интуитивного – рационального и роли эмоций решаются через рассмотрение моральной оценки как аспекта целостного поведения индивида в социокультурной среде, в основе которого лежит актуализация его субъективного опыта разной степени дифференцированности. Поведение «представляет собой единую психофизиологическую реальность динамических соотношений определенного целостного организма, имеющего индивидуальную историю, со средой, имеющей определенные объективные закономерности» (Швырков, 1986, с. 11). Поведение направлено на достижение необходимых организму результатов – адаптивных соотношений со средой. В ходе взаимодействия со средой поведенческие акты, приводящие к достижению полезных результатов, фиксируются в структуре субъективного опыта индивида в виде функциональных систем – элементов опыта, которые формируются на основе уже имеющихся, ранее сформированных систем, как бы «наслаиваясь» на них (см. ниже). Новые элементы опыта и системы, на основе которых они сформированы, представляют собой единицы опыта. Одновременная актуализация систем разного «возраста», составляющих единицу опыта, обеспечивает реализацию конкретного поведенческого акта, направленного на достижение определенного результата – необходимого организму соотношения со средой. При формировании функциональной системы в ее состав вовлекаются не только группы нейронов, но и другие клетки организма, чья совместная активность приводит к реализации нужного индивиду поведенческого акта. Следует подчеркнуть, что формируемая в ходе научения новому поведению специфичность нейрона относительно функциональной системы – системная специализация – является постоянной и не меняется в течение жизни индивида.

Соотношение организма со средой обеспечивается функциональными системами – элементами опыта, сформированными на разных этапах фило- и онтогенетического развития организма. С этих позиций любое поведение, даже видоспецифическое, рассматривается как результат научения. Системы, которые формируются рано в индивидуальном развитии, лежат в основе реализации наиболее общих для разных индивидов видоспецифических актов. В ходе дальнейшего развития формируются новые системы, которые обеспечивают все более сложные и разнообразные виды поведения. Таким образом, научение в ходе индивидального развития приводит ко все большей дифференцированности опыта субъекта и его отношений со средой [17] О соответствии этапности формирования структуры индивидуального опыта росту дифференцированности соотношения организм – среда см.: Александров 1989, 2011б; Kolbeneva, Aleksandrov, 2016).

. Вся совокупность сформированных у индивида функциональных систем и отношений между ними представляет собой структуру субъективного опыта, которая обеспечивает поведение индивида и отражает историю его соотношения со средой (Александров, 1989; Александров, Александров, 1981; Швырков, 1986, 1995).

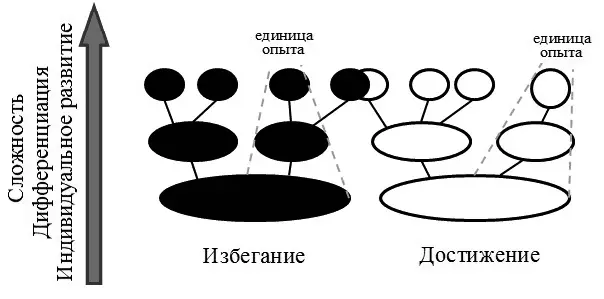

Нами обосновано, что увеличение дифференцированности субъективного опыта в ходе развития и научения представляет собой нелинейный процесс (см.: Alexandrov et al., 2017): каждый последующий элемент опыта формируется на основе ранее сформированных элементов, и его дальнейшее функционирование зависит от места в общей структуре опыта и связей с другими элементами. Нелинейность процессов формирования индивидуального опыта позволяет говорить о сложности его структуры: в ходе индивидуального развития дифференцированность опыта увеличивается, растет число элементов опыта и связей между ними, что обусловливает увеличение сложности структуры опыта и, соответственно, системных процессов, обеспечивающих поведение (Alexandrov et al., 2017). Нелинейная структура индивидуального опыта может быть проиллюстрирована в виде дерева, или графа, как показано на рисунке 2.

Единая концепция сознания и эмоций

В последнее время все больше авторов критикуют традиционное рассмотрение когнитивных и эмоциональных характеристик поведения индивида как отдельных функций и процессов (Pessoa, 2008). Идея динамического единства эмоций и других познавательных процессов в деятельности человека разрабатывалась несколькими поколениями ведущих отечественных психологов (Анцыферова, 1999; Выготский, 1960; Корнилова и др., 2010; Леонтьев, 1975; Рубинштейн, 1973; и др.). Тем не менее на сегодняшний день превалирующим остается дизъюнктивный подход, предполагающий существование отдельных механизмов сознания и эмоций. Недизъюнктивный подход (Брушлинский, 1994) к пониманию сознания и эмоций разработан в единой концепции сознания и эмоций (Александров, 1995, 2006б, 2008; Alexandrov, Sams, 2005).

Рис. 2.Схема структуры субъективного опыта. Овалы обозначают функциональные системы, соединения между ними – межсистемные отношения. В ходе индивидуального развития растет степень дифференцированности опыта и его сложность

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Арутюнова - Я - биологический робот [СИ]](/books/1084327/tatyana-arutyunova-ya-biologicheskij-robot-si.webp)

![Татьяна Арутюнова - Лёка [СИ]](/books/1084335/tatyana-arutyunova-leka-si.webp)