Карина Арутюнова - Мораль и субъективный опыт

- Название:Мораль и субъективный опыт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0404-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карина Арутюнова - Мораль и субъективный опыт краткое содержание

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Мораль и субъективный опыт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

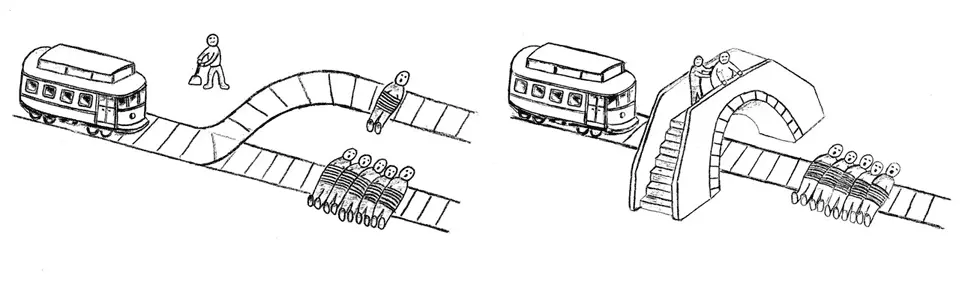

Дж. Томсон (Thomson, 1985) модифицировала эту дилемму следующим образом (см. рисунок 3, справа): по-прежнему пустой неуправляемый вагон несется по рельсам, на пути его следования находятся пять человек без возможности спасения, но в данном случае вы находитесь на пешеходном мосту над рельсами. Рядом с вами стоит тучный человек, и единственная возможность остановить вагон – столкнуть его на рельсы. Тогда этот человек погибнет, но пятеро других людей спасутся. Вопрос: допустимо ли столкнуть человека на рельсы в данном случае? Исследования показали, что большинство людей (88 %, Hauser et al., 2007; см. так же: Greene et al., 2001) отвечают «нет».

Рис. 3.Схематическая иллюстрация вариантов проблемы неуправляемого вагона. Слева – дилемма «Стрелка» (Foot, 1967), справа – дилемма «Мост» (Tomson, 1985).

Примечание: Автор рисунков – Дин Гарденер

Две описанные дилеммы и их вариации (см., напр.: Cushman, Young, Hauser, 2006) различаются по ряду ключевых деталей, которые можно описать в виде моральных принципов, характеризующих вредоносные действия. Обсуждению этих принципов посвящен целый ряд работ по философии и психологии морали. Согласно принципу цели, или двойного эффекта (doctrine of double effect, см.: Foot, 1967; Mikhail, 2000), в первой ситуации (дилемма «Стрелка») вред предвиделся как побочный эффект действия, а во втором (дилемма «Мост») – как средство достижения цели. Показано, что в разных вариантах проблемы неуправляемого вагона оценка допустимости причинения вреда одному для спасения большего числа людей градуально увеличивается от дилемм с очевидной целью к дилеммам с очевидным побочным эффектом (Mikhail, 2007). С другой стороны, существует переменная контакта, или принцип контакта: в дилемме «Стрелка» вредоносное действие осуществляется опосредованно, а в дилемме «Мост» – непосредственно, с помощью физического контакта. Кроме того, существуют вариации дилемм в рамках проблемы неуправляемого вагона, в которых один и тот же результат (спасение пятерых за счет жизни одного другого) осуществляется либо действием, либо бездействием. Согласно принципу действия (doctrine of doing and allowing, см.: Quinn, 1989, или omission bias, см.: Baron, Ritov, 2004), разделение действий и бездействий является важной психологической склонностью человека, и люди обычно оценивают вред, причиненный действием как менее допустимый, чем вред, причиненный бездействием. Принципы действия и контакта иногда объединяют в один фактор «личностных усилий» (personal force, см., напр.: Greene, 2013), акцентируя внимание на приложенные человеком силы, физические и эмоциональные, для утилитарного решения в ситуации моральной дилеммы.

Подобные принципы (цели, контакта и действия) связаны с эволюционно обусловленными особенностями восприятия физической причинности и интенциональности действий и могут лежать в основе интуитивной оценки действий, включая моральную оценку (см., напр.: Hauser, 2006, Hauser et al., 2007; Mikhail, 2000). Так, в исследовании Ф. Кушмана с соавторами (Cushman, Young, Hauser, 2006) показано, что все эти три принципа интуитивно применяются людьми, но в разной степени доступны осознанию при необходимости обосновать собственные моральные оценки: принцип действия осознается людьми в большей степени, чем принципы контакта и цели.

Грин с соавторами (см.: Greene et al., 2001, 2004, 2008; и др.) предлагают различать «личностные» (personal) и «безличностные» (impersonal) моральные дилеммы. Согласно такому разделению, к личностным дилеммам относятся ситуации, в которых: 1) имеет место серьезный физический вред, 2) этот вред причиняется определенному человеку или группе людей и 3) вред создается заново, то есть не является переносом уже существующего вреда одному человеку (или людям) на другого (или других). Все ситуации, которые не соответствуют хотя бы одному из этих критериев, считаются безличностными. Классическим примером личностной дилеммы является «Мост», а безличностной – «Стрелка». Авторы полагают, что в личностных моральных дилеммах оценка действий во многом происходит интуитивно и на основе эмоций, таких как чувство отвращения к причинению вреда. В безличностных дилеммах ведущую роль играют рациональные процессы, связанные с расмышлением над ситуацией и действием. В пользу такого предположения свидетельствуют данные авторов о мозговой активности (области мозга, связываемые с эмоциями, активируются сильнее при оценке личностных дилемм) и времени принятия решения (участники исследования тратят больше времени на утилитарные оценки в случае личностных дилемм и на неутилитарные – в случае безличностных дилемм, см.: Greene et al., 2001, 2008).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Подробнее см.: глава 2, п. 2.2.

2

Подробнее см.: глава 4, п. 4.2.

3

Двухаспектное решение психофизиологической проблемы избегает отождествления психического и физиологического (так как психическое появляется только при организации физиологических процессов в систему); представлений об их параллелизме (так как системные процессы есть процессы организации именно элементарных физиологических процессов) и взаимодействии (так как психическое и физиологическое – лишь аспекты рассмотрения единых системных процессов).

4

Подробнее о целенаправленности как свойстве живого см.: Александров, 1989, 2001; Александров, 2006а; Анохин, 1975; Пономарев, 1983; Швырков, 1978, 1995; Dennett, 1995; Schneirla, 1939; и др.

5

«Do good and talk about it» (см.: Vogel, 2004, p. 1129).

6

Индивид, принадлежащий к тому же биологическому виду.

7

О морали и раннем индивидуальном развитии см.: глава 3, п. 3.1.

8

О роли эмоций с позиций современных моделей моральной оценки см.: глава 2, п. 2.1

9

Подробно о структуре культуры с позиций системно-эволюционного подхода см.: Александров, Александрова, 2009.

10

О формировании и динамике субъективного опыта см.: глава 2, п. 2.2.

11

Подробно о развитии философских представлений о морали см.: Апресян, 2017.

12

Критику представления об «органе морали» см.: глава 3, п. 3.1.

13

«Moral reasoning can now be defined as conscious mental activity that consists of transforming given information about people in order to reach a moral judgement» (см.: Haidt, 2001, p. 818). Важно отметить, что в отношении понятия «moral judgement» авторы данной книги используют термин «моральная оценка», а не «моральное суждение» по причинам, изложенным во «Введении».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Арутюнова - Я - биологический робот [СИ]](/books/1084327/tatyana-arutyunova-ya-biologicheskij-robot-si.webp)

![Татьяна Арутюнова - Лёка [СИ]](/books/1084335/tatyana-arutyunova-leka-si.webp)