Анатолий Журавлев - Психология совместной деятельности

- Название:Психология совместной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0039-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Журавлев - Психология совместной деятельности краткое содержание

Показано развитие исследований по данным проблемам через изучение совокупности психологических феноменов, описываемых понятием «совместная жизнедеятельность».

Монография содержит впервые подготовленную библиографию работ по психологии совместной деятельности (и жизнедеятельности), опубликованных на русском языке.

Психология совместной деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В качестве примера можно привести концепцию совместной деятельности малых групп, предложенную Дж. МакГрейтом, Х. Эрроу и Дж. Бердал [13]. Они выделяют три уровня причинноследственных связей в групповой динамике. На локальном уровне происходит взаимодействие основных элементов группы, куда Дж. МакГрейт и его коллеги включают не только межличностное взаимодействие, но и соотношения других элементов – целей совместной деятельности и средств их решения. Локальная динамика порождает динамику группового, или глобального, уровня, включающего в себя взаимодействие групповых переменных: 1) поведенческих и когнитивных (норм, статусной структуры, групповых идентичности и сплоченности, лидерства, конфликтов, групповой эффективности выполнения задач и т. д.), а также 2) временных (циклов конфликтов и согласия, регулярных изменений в производительности группы, пиков и спадов внутригрупповой коммуникации и т. д.). Наконец, на уровне контекстной динамики совместная деятельность испытывает влияние внешних системных факторов, – например, степени поддержки со стороны организации, возможности привлечения дополнительных участников, требований к результатам совместной деятельности со стороны других групп.

В ходе совместной деятельности осуществляются три основных функции — выполнения общегрупповой задачи, удовлетворения потребностей отдельных участников, поддержания целостности группы. Три элемента групповой деятельности формируют сети взаимоотношений: 1) сеть участников (межличностные отношения дружбы, неприязни, влияния и т. д.);

2) сеть задач (например, последовательность их выполнения);

3) сеть инструментов (например, необходимость соответствия оборудования и технологий); 4) трудовая сеть (отношения между участниками и задачами, определяющие, кто и что должен делать); 5) сеть ролей (отношения между членами группы и инструментами, определяющие, как участники будут выполнять свои задачи); 6) сеть работ (отношения между задачами и средствами). Развитие группы может быть разделено на три стадии, временные границы между которыми, как правило, размыты: формирование, функционирование и преобразование. На всех трех стадиях одновременно и непрерывно взаимодействуют три уровня причинности – локальный, групповой (или глобальный) и контекстный. На локальном уровне происходит координация участников, целей и средств совместной деятельности; на глобальном – развитие группы; на контекстном – процессы адаптации к организационно-управленческим, экономическим и социальным изменениям.

Характерной особенностью подхода Дж. МакГрейта, Х. Эрроу и Дж. Бердал является их отказ от позитивистского механистического понимания причинности как однонаправленной линейной последовательности причин и следствий. С их точки зрения, в совместной деятельности причинность, во-первых, принимает форму целенаправленности, интенциональности и, во-вторых, носит вероятностный, двусторонний и нелинейный характер.

В группах, как сложноорганизованных системах, контекстные факторы могут оказывать влияние на локальную динамику, не обуславливая напрямую общегрупповой, глобальный уровень. Так, например, групповая производительность (глобальная переменная) может оставаться постоянной в пределах широкого диапазона внешних стимулов, но при определенном сочетании и силе внешних воздействий (контекстные переменные) поведение участников деятельности может скачкообразно измениться (локальные переменные), что приведет к повышению или снижению групповой производительности. Опираясь на теорию динамических систем, Дж. МакГрейт, Х. Эрроу и Дж. Бердал определяют зоны устойчивости групповых переменных как узкие пространства вероятностных состояний – так называемые аттракторы. Сочетание и характер аттракторов может меняться при различных уровнях воздействия контекстных переменных. Например, острота внутригруппового конфликта как глобальной переменной может иметь в группе А единственный, стабильный, однократный аттрактор, т. е. конфликт будет поддерживаться на среднем уровне напряженности при различной силе внешних угроз для группы в целом. Однако при сверхвысокой силе воздействия контекстной переменной (внешняя угроза существованию группы) система может измениться: появляются два нестабильных аттрактора – напряженность конфликта может вырасти до открытого насилия, или, наоборот, ослабеть. Конфликт в другой группе (группа Б) может характеризоваться устойчивым периодическим аттрактором, – то обостряться, то ослабевать, – при различных уровнях внешней угрозы. Но при очень высокой степени внешней угрозы своему существованию группа Б переходит к устойчивому, единственному, фиксированному состоянию высокой напряженности конфликта.

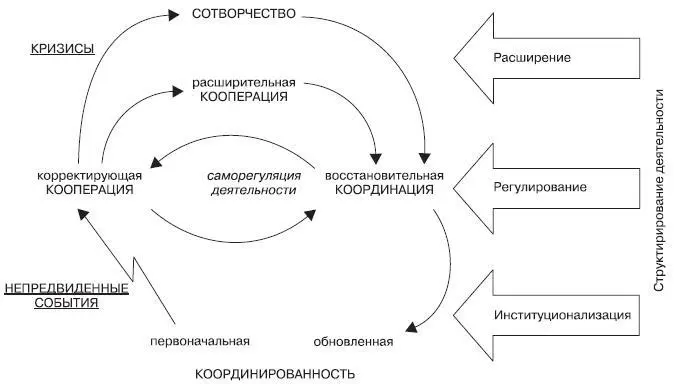

Другая модель совместной деятельности разрабатывается Т. Венером, К. Клазесом и Р. Бахманном в ходе изучения межорганизационных партнерств. Опираясь на теорию деятельности, они рассматривают совместную деятельность как исторически формирующиеся разделение и координацию труда (формальные организационные нормы, должностные инструкции, функциональные обязанности и т. д.), которые постоянно реинтерпретируются и пересматриваются участниками деятельности под влиянием непредвиденных, не регламентированных правилами событий. С их точки зрения, процессы межорганизационного сотрудничества нельзя рассматривать как прямой результат договоренностей и заранее планируемых форм совместной деятельности. Эти процессы находятся под влиянием критических ситуаций, более или менее расходящихся с планируемой организацией работ. Опираясь на теорию деятельности (прежде всего, работы А. Леонтьева, Л. Выготского и И. Энгестрема [55]), теорию совместного действия и научения [145] и теорию структурации Э. Гидденса [1], авторы этой концепции выделяют в структуре совместной деятельности три типа процессов – кооперацию, координацию и сотворчество (см. схему 2.2). Разделение труда создает первоначальную координированность (coordinatedness), т. е. взаимосвязанность участников деятельности по средствам деятельности, коммуникации и задачам, выражающуюся в форме планов, предписаний, формальных и неформальных соглашений. Координированность, в соответствии с принципом Э. Гидденса о «двойственности социальных структур», одновременно является и результатом, и обязательным условием кооперации.

Схема 2.2.Модель совместной деятельности в межорганизационных партнерствах (по Т. Венеру, К. Клазесу и Р. Бахманну)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/1068213/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate.webp)