Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91180-584-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание

Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.

Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.

Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Политика в области народонаселения штата Раджастхан», опубликованная в 1999 г., предусматривает, в частности, широкий круг мер, направленных на повышение роли женщин в обществе и в системе местного самоуправления (например, резервирование для них 30 % мест в выборных органах местной власти), а также расширение возможностей для получения женщинами образования. В то же время лица, имеющие более двух детей, лишаются права быть избранными на выборные должности в местные органы власти и замещать должности государственных служащих штата. [231]Аналогичный запрет принят и в штате Мадхья-Прадеш. [232]По некоторым данным, свыше половины людей, лишившихся в результате подобных запретов своих должностей, неграмотны либо имеют начальное образование; 75 % принадлежат к так называемым «регистрируемым кастам», в прошлом занимавшим низшие ступени в кастовой иерархии. [233]

Предпринятая в 2003 г. попытка оспорить один из таких запретов в Верховном суде Индии не принесла успеха. Это, в свою очередь, породило новую волну протестов со стороны женских и правозащитных организаций, по мнению которых действия властей целого ряда штатов противоречат духу решений Каирской конференции и политике в области народонаселения, принятой центральным правительством страны. [234]

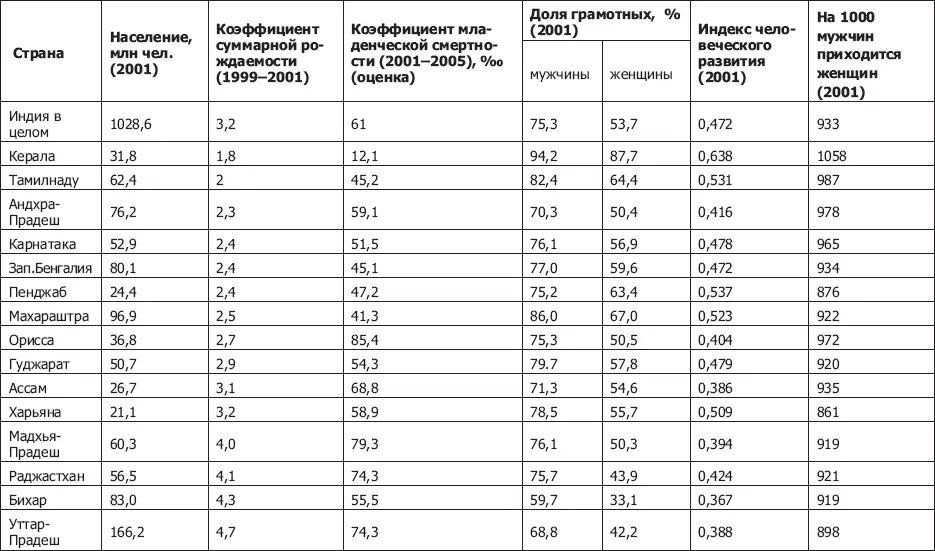

Этнорегиональные и конфессиональные аспекты демографического развития.Для Индии характерны значительные региональные различия в уровне рождаемости (табл. 5.3). Они определяются как уровнем социально-экономического развития различных частей страны, так и культурными традициями, уходящими в глубь веков.

Рождаемость наиболее велика в ряде штатов северной и центральной Индии. Самой высокой рождаемостью отличаются четыре штата: Уттар-Прадеш – самый многонаселенный штат Индии, Бихар, Мадхья-Прадеш и Раджастхан. На территории этих четырех штатов проживает (по данным переписи 2001 г.) 35,6 % общей численности населения страны. В 1999–2001 гг. суммарный коэффициент рождаемости варьировался здесь в интервале от 4,0 (в штате Мадхья-Прадеш) до 4,7 в Уттар-Прадеш при среднем значении по стране 3,2. Противоположная ситуация сложилась в столичной союзной территории Дели и двух южноиндийских штатах – Керала и Тамилнаду (здесь в общей сложности проживает 10,5 % населения страны), где значения суммарного коэффициента рождаемости уже опустились ниже уровня простого замещения поколений, составляя, соответственно, 2,1, 1,8 и 2,0. [235]

Таблица 5.3.Некоторые показатели социального и демографического развития крупных штатов Индии

Примечание. Штаты упорядочены по уровню рождаемости в 1999–2001 гг.

Источники: Census of India 2001. Population projections for India and states, pp. xvii. P. 13 // http://censusindia.net/Projection_Report.pdf; http://hdrc.undp.org.in/hds/HDFct/India/TrendsHDISelctdStates.htm; http://www.censusindia.net.

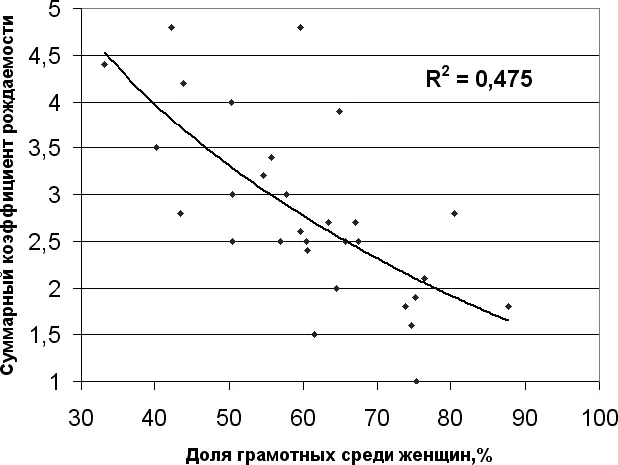

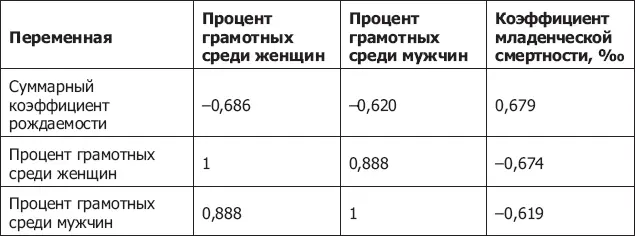

Статистический анализ свидетельствует, что между уровнем социального и экономического развития индийских регионов и их демографическими показателями существует тесная связь. Среднедушевой ВВП в таких многонаселенных штатах, как Бихар, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш, в 1,5–2 раза ниже, чем по стране в целом, что отрицательно сказывается на состоянии здравоохранения и образования, а отсюда – на показателях рождаемости и смертности. Коэффициент корреляции между суммарным коэффициентом рождаемости и индексом человеческого развития, рассчитанный по 15 крупным штатам Индии, составляет 0,768. В тех регионах, где выше уровень грамотности населения (в особенности, женщин), более низкие значения принимают и суммарный коэффициент рождаемости (рис. 5.7), и коэффициент младенческой смертности (табл. 5.4).

С социальными и экономическими факторами тесно переплетаются семейные традиции, имеющие существенные различия на севере и юге страны. Истоки сегодняшних региональных различий в уровне рождаемости лежат в древних пластах индийской истории. Географическое положение Индии таково, что в древние и средние века завоеватели, вторгаясь в нее, переправлялись через Инд, овладевали северной частью страны и лишь потом, насколько хватало сил, продвигались к югу полуострова. В результате южная часть Индии заметно отличается от северной по этнической, языковой и конфессиональной структуре, традициям и обычаям. До поры до времени эти различия не оказывали никакого воздействия на рождаемость, но в последние десятилетия неожиданно оказались актуальными в демографическом плане.

Рис. 5.7.Суммарный коэффициент рождаемости и уровень грамотности в 30 штатах и союзных территориях Индии

Таблица 5.4.Коэффициенты корреляции между уровнем грамотности населения, коэффициентом суммарной рождаемости и коэффициентом младенческой смертности в 30 штатах и союзных территориях Индии

Организация семьи в штатах северной и центральной Индии является преимущественно патрилокальной: после замужества женщина уходит в семью родителей своего супруга, часто проживающего в другой деревне, и оказывается изолированной от родительской семьи. Чтобы укрепить свой социальный статус, ей нужно создать собственную «группу поддержки» – родить как можно больше сыновей.

Кроме того, именно сыновья в условиях патрилокальной семьи являются ее основным человеческим капиталом и «пенсионным фондом».

Не удивительно, что перевес численности мужского населения над женским, давно характерный для Индии, на севере и в центре страны особенно велик. По данным переписи 2001 г., в целом по стране на 1000 мужчин приходилось 933 женщины, тогда как в штате Харьяна – 861, Уттар-Прадеш – 898, Мадхъя-Прадеш и Бихар – 919. [236]Непосредственной причиной подобных диспропорций являются «двойные стандарты» в отношении здоровья мальчиков и девочек, а в последние время и методы сканирования пола плода и последующие селективные аборты.

К этому следует добавить, что на семейную жизнь многих народов северной и центральной Индии наложила существенный отпечаток система обычаев, ограничивающая повседневную жизнь женщины пределами ее домохозяйства. «Неправильное» поведение девушек и женщин негативно сказывается на социальном престиже всей семьи, а потому мужчины считают своим долгом ревностно следить за соблюдением установленных норм. Решающая роль в формировании репродуктивных планов в этом регионе принадлежит мужчинам.

На юге Индии женщины издавна обладали большей свободой и имели право наследовать имущество своих родителей. Среди народа малайяли, составляющего основное население штата Керала, на протяжении веков были сильны традиции матриархата, отсутствовал обычай вечного вдовства; около трети всех каст вели родство по материнской линии. В малаяльских княжествах даже престол раджи наследовал не его сын, а сын его сестры. До последней четверти XIX в. среди наяров (наиболее многочисленная из матрилинейных и матрилокальных каст) была распространена полиандрия, главным образом в братской форме: несколько братьев становились мужьями одной женщины. Матрилинейное наследование было распространено и среди другого южноиндийского народа – тамилов. [237]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: