Юрий Кондратьев - Психология отношений межличностной значимости

- Название:Психология отношений межличностной значимости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0154-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Кондратьев - Психология отношений межличностной значимости краткое содержание

В учебном пособии предпринята попытка представить возможно в более полном и при этом в системном варианте основные аспекты психологии отношений межличностной значимости. В книге зарождение, становление, развитие и разрушение отношений межличностной значимости рассматривается в контексте особенностей протекания в реально функционирующих сообществах разного типа процессов группообразования и личностного развития их членов. В тексте учебного пособия содержатся материалы как сугубо теоретического, так и практико-экспериментального характера, предлагаются для ознакомления наиболее продуктивные алгоритмы объяснения своеобразия взаимодействия личности со «значимым другим» на разных онтогенетических этапах ее развития и в различных условиях совместной деятельности и общения.

В отдельной главе пособия представлен диагностико-экспериментальный методический комплекс, использование которого позволяет оценить характер и направленность отношений межличностной значимости в конкретном контактном сообществе любого типа, и описан универсальный алгоритм психолого-коррекционной работы по оптимизации межличностных отношений в малой группе.

Книга адресована студентам и преподавателям вузов, практическим психологам и всем тем, кто интересуется социальной психологией.

Психология отношений межличностной значимости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Вряд ли у кого бы то ни было вызовет сомнение тот факт, что сколько-нибудь обоснованная программа любых коррекционных или поддерживающим воздействий может быть построена лишь при условии исчерпывающего знания психологом не только уровня группового развития конкретного сообщества и индивидуально-психологических особенностей отдельных его членов, но и позиции каждого из них в системе внутригрупповых межличностных отношений. При этом в любом случае для полноты реальной картины информация о внутригрупповом статусном «раскладе» должна быть дополнена экспериментально проверенными данными о том, на какой стадии вхождения в группу находится тот или иной ее член. Для получения же этих данных может быть использован один из вариантов техники «репертуарных решеток», ключевым моментом которого, как в уже описанной нами выше модификации метода «личностных конструктов», является особый принцип составления триад. В рассматриваемом случае для каждого испытуемого комплектуется свой, неповторимый их набор. Главная задача, которую при этом должен решить экспериментатор, – это возможно чаще «задействовать» самого спрашиваемого в рамках различных триад. Понятно, что при этом условии совпадение наборов триад в двух различных бланках – «классификационных решетках» – попросту невозможно.

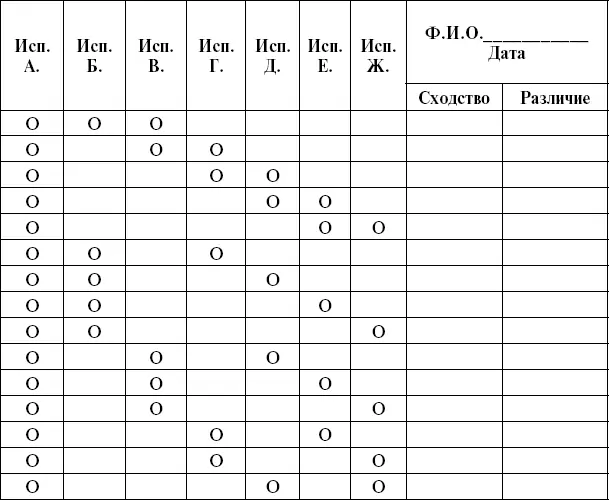

Приведем пример подобным образом оформленного экспериментального бланка испытуемого А. (Рис. 7).

Итак, как видно, «хозяин» бланка, испытуемый А., поставлен в ситуацию, при которой он вынужден, решая каждую из 15 предложенных ему триад, осуществить сравнительную оценку себя и тех или иных членов группы. Исследовательская практика показывает, что результаты таким образом построенного опроса позволяют экспериментатору с большой степенью уверенности судить о том, на какой стадии вхождения в группу находится данный испытуемый.

Рис. 7. Экспериментальный бланк – «Классификационная решетка», подготовленный для заполнения испытуемым А. с целью выяснения того, на какой стадии вхождения в группе он находится.

Как уже было упомянуто выше, в социально-психологической науке в настоящее время уже достоверно известно, что любой человек, входя в какую-либо социальную общность, в том числе и малую группу, проходит три основные стадии становления в ней в качестве ее члена, тем самым утверждая себя в личностном плане в глазах своих товарищей по сообществу. Напомним буквально в нескольких предложениях основную социально-психологическую специфику этих трех фаз, так как без этого будет совершенно непонятен сам принцип анализа эмпирических данных.

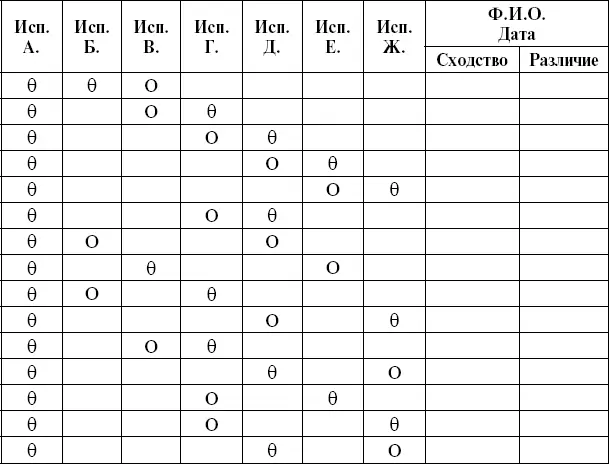

На первом этапе внутригрупповой жизни индивида (эту стадию традиционно обозначают как фазу адаптации) основные его усилия направлены, как правило, на усвоение господствующих в данном конкретном сообществе норм и правил; при этом у него возникает в большей или меньшей степени выраженная потребность «быть таким, как все», стремление не отличаться от других, в определенном смысле раствориться в группе. Каким же образом подобная позиция испытуемого может отразиться на способе решения триад в рамках интересующей нас методической процедуры? Как показывает экспериментальная практика, находящийся на адаптационном этапе развития своих взаимоотношений с группой, испытуемый в подавляющем большинстве случаев заполняет «классификационную решетку» весьма специфическим образом (Рис. 8).

Рис. 8. Вариант решения «статусных» триад испытуемым А., находящимся в стадии адаптации

Как видно, решая самые разнообразные триады, испытуемый неуклонно реализует свою установку на поиск собственного сходства со всеми остальными членами группы, неизменно стремясь подчеркнуть, что он такой же, как все. Легко проследить, что в приведенном примере (здесь мы, конечно, взяли абсолютно выраженный случай поиска сходства) испытуемый А. обнаружил у себя общие черты без исключения с каждым в отдельности членом группы. Более того, в данном варианте заполнения «квалификационной решетки» мы сталкиваемся с проявлением явного стремления А. во что бы то ни стало подчеркнуть свою «похожесть» на других, невзирая даже на то, что сами эти «другие» заметно различаются между собой. Итак, экспериментально фиксируемый факт безапелляционного декларирования испытуемым своего сходства хоть по какому-то даже малозначительному качеству с каждым из членов группы может расцениваться как весомый аргумент в пользу вывода о том, что он находится на адаптационной стадии вхождения в обследуемое сообщество и потому стремится во что бы то ни стало доказать и себе, и другим свою к нему принадлежность.

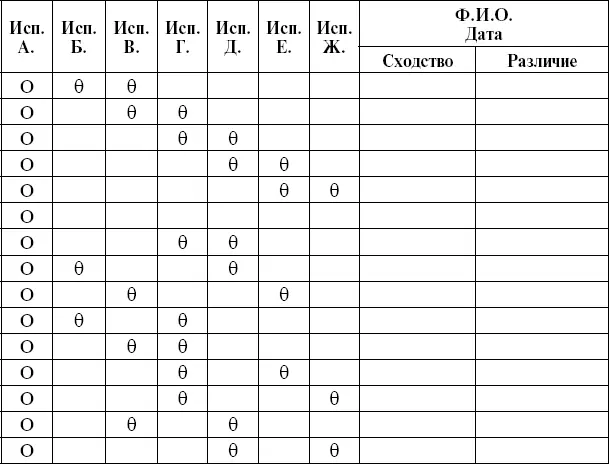

В то же время решение чисто адаптационных задач на определенном этапе вступает в явное противоречие со свойственным каждой личности стремлением подчеркнуть свою индивидуальность, неповторимость, утвердиться теми своими особенностями, которые она расценивает как наиболее для себя ценные и значимые, т. е. в определенном смысле порождает потребность у индивида «быть не таким, как все», что в конечном счете и является психологической сутью второго этапа вхождения личности в группу, стадии индивидуализации. Понятно, что подобная личностная ориентация не может не сказаться и на особенностях заполнения «классификационной решетки» испытуемым, находящимся на индивидуализационном этапе развития своих возможностей с группой (Рис. 9).

Как видно, типичный для индивидуализирующегося члена группы способ решения триад, можно сказать, прямо противоположен тому, который, как правило, избирает индивид, ставящий своей целью в первую очередь успешную адаптацию в обследуемом сообществе. Причиной тому являются принципиально различные личностные задачи, которые перед ними стоят. Именно поэтому, если на стадии адаптации индивид во что бы то ни стало стремится подчеркнуть свое сходство с каждым без исключения партнером по взаимодействию и общению, то на стадии индивидуализации он настойчиво отстаивает свои отличия от остальных членов группы.

Рис. 9. Вариант решения «статусных триад испытуемым А., находящимся в стадии индивидуализации

Интегрированный же в сообществе индивид, как правило, достаточно избирательно подходит к определению своих сходств и различий с членами группы, подчеркивая совпадение некоторых своих личностных характеристик с индивидуально-психологическими особенностями одних товарищей по группе и указывая на свою несхожесть с другими. В связи с этим в данном случае вряд ли было бы правомерно рассматривать технику «репертуарных решеток» как диагностическое средство, позволяющее констатировать факт интеграции той или иной личности в обследуемой группе. Что же касается членов сообщества, находящихся на адаптационной или индивидуализационной стадии вхождения в него, то они могут быть, как было показано, достаточно легко выявлены с помощью только что описанной социально-психологической модификации методики «личностных конструктов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: