Юрий Кондратьев - Психология отношений межличностной значимости

- Название:Психология отношений межличностной значимости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0154-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Кондратьев - Психология отношений межличностной значимости краткое содержание

В учебном пособии предпринята попытка представить возможно в более полном и при этом в системном варианте основные аспекты психологии отношений межличностной значимости. В книге зарождение, становление, развитие и разрушение отношений межличностной значимости рассматривается в контексте особенностей протекания в реально функционирующих сообществах разного типа процессов группообразования и личностного развития их членов. В тексте учебного пособия содержатся материалы как сугубо теоретического, так и практико-экспериментального характера, предлагаются для ознакомления наиболее продуктивные алгоритмы объяснения своеобразия взаимодействия личности со «значимым другим» на разных онтогенетических этапах ее развития и в различных условиях совместной деятельности и общения.

В отдельной главе пособия представлен диагностико-экспериментальный методический комплекс, использование которого позволяет оценить характер и направленность отношений межличностной значимости в конкретном контактном сообществе любого типа, и описан универсальный алгоритм психолого-коррекционной работы по оптимизации межличностных отношений в малой группе.

Книга адресована студентам и преподавателям вузов, практическим психологам и всем тем, кто интересуется социальной психологией.

Психология отношений межличностной значимости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Параграф 2

Психологические особенности организации воспитательно-коррекционной работы

Описанный выше комплекс социально-психологических методик представляет собой необходимый каждому психологу, работающему с реально функционирующими группами, минимум подобного инструментария, направленного на анализ отношений межличностной значимости в сообществе. Конечно, предлагаемая информация не является достаточной, а тем более исчерпывающей для того, чтобы с опорой лишь на нее спланировать и осуществить углубленный психологический анализ как социальной ситуации развития конкретного члена группы, так и оценить реальные перспективы развития сообщества. Необходимый в этом плане практическому психологу профессиональный арсенал должен быть расширен за счет информации, позволяющей не только квалифицированно проводить собственно экспериментальное обследование, но и обеспечивающей грамотную интерпретацию полученных эмпирических данных. В то же время вариативность конкретных социально-психологических ситуаций настолько велика, что их интерпретационный анализ попросту невозможно осуществить даже в куда более объемном специальном труде. Реальные же навыки подобной работы, как правило, закладываются и формируются в практической профессиональной деятельности каждого специалиста, которую должны предварять и которой должны сопутствовать концентрированные практикоориентированные циклы занятий по отработке тонкостей интерпретационного анализа и техники консультативной работы. В рамках подобных практикоориентированных циклов изложенный выше в данном учебном пособии материал может служить своего рода методическим подспорьем.

В то же время было бы вряд ли оправданно ограничиться здесь изложением, тем более в столь сжатой форме, лишь чисто «процедурного материала» и не остановиться хотя бы вкратце на том, каким образом получаемый с помощью описанных методик массив собственно эмпирических данных должен не только учитываться, но и использоваться в реальной психологической практике.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в результате использования вышеописанных методик и методических приемов экспериментатор оказывается в состоянии на основе достоверных экспериментально полученных данных ответить на два блока вопросов. Во-первых , полученная информация дает возможность довольно точно определить, к какому типу групп относится обследованное сообщество. Во-вторых , наряду с общегрупповыми показателями применение социометрии, референтометрии, методик определения ценностно-ориентационного единства и мотивационного ядра выборов, техники «репертуарных решеток» и методического приема взаимооценки по степени властного влияния в группе вооружает психолога необходимыми данными о том, какую позицию во внутригрупповой системе межличностных отношений занимает, по сути дела, каждый из участников обследования. При этом понятно, что коррекционно-поддерживающая работа как с группой в целом, так и с каждым ее членом в отдельности может осуществляться хоть сколько-нибудь продуктивно лишь с опорой на оба эти взаимосвязанных информационных блока.

Итак, первый информационный блок – эмпирические данные об уровне социально-психологического развития группы. Понятно, что в каждом конкретном случае экспериментатор сталкивается с неповторимой комбинацией групповых показателей, отражающей специфику именно этого и никакого другого сообщества. В то же время, несмотря на такую поистине бесконечно широкую вариативность сочетаний эмпирических данных, получаемых в результате применения описанного комплекса методических процедур, все же можно выделить число наиболее типичных их «раскладов», каждый из которых соответствовал бы определенному типу групп. Все это позволяет более подробно рассмотреть хотя бы четыре варианта сочетания групповых показателей, характеризующих группу высокого уровня социально-психологического развития, просоциальную ассоциацию, асоциальную ассоциацию и корпоративную группировку.

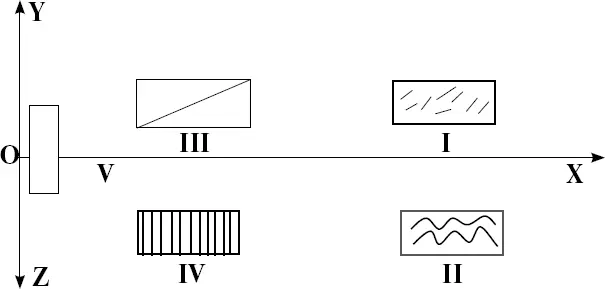

Специально отметим, что подобный выбор продиктован не какими-то случайными обстоятельствами. Дело в том, что именно указанные типы малых групп и являются качественными точками в континууме группового развития. [141]Здесь, по-видимому, вполне правомерно было бы подкрепить этот вывод наглядной иллюстрацией (см. рис. 10).

Рис. 10. Группы разного уровня развития в рамках условного локального пространства

Поясним приведенную схему. Изображенное на рис. 10 условное локальное пространство образовано тремя векторами – 0Y, 0Z, ОХ. При этом, если по вектору ОХ «откладывается» степень опосредствованности межличностных отношений целями и задачами групповой деятельности, то векторы ОY и 0Z отражают социальный «знак» этих опосредствующих факторов: 0Y – просоциальную, а 0Z – антисоциальную их направленность.

С этих позиций легко поддаются качественной характеристике каждая из пяти [142]общностей, размещенных на приведенном межвекторном пространстве.

Теперь попытаемся вслед за автором данного подхода А. В. Петровским дать каждому из указанных типов групп краткую социально-психологическую характеристику, а главное, указать при этом, какие комбинации экспериментальных данных позволяют нам отнести конкретную обследованную общность к тому или иному типу группы.

Фигура под номером «1» представляет собой группу высокого уровня социально-психологического развития. Межличностные отношения в этой общности в максимальной степени опосредствованы целями и задачами совместной групповой деятельности, при этом сама эта деятельность носит ярко выраженный просоциальный характер. Группам такого типа свойственны высокая деловая сплоченность, благоприятный психологический климат, взаимоотношения членов такого сообщества, как правило, строятся преимущественно по принципу равноправного сотрудничества и носят действительно гуманный характер. Другими словами, речь идет о подлинном коллективе.

Понятно, что в реальной жизненной практике столкновение экспериментатора со столь «идеальной» группой – случай, скорее, исключительный, нежели рядовой. В то же время опыт социально-психологических исследований показывает, что некоторое число обследуемых групп может быть отнесено к категории высокоразвитых в социально-психологическом плане сообществ. Какие же экспериментальные данные позволяют оценить таким образом какую-то конкретную группу? Сразу же оговорим, что какими бы «блестящими» ни были групповые показатели, полученные с помощью какой-то одной методической процедуры, этого еще недостаточно для определения уровня развития сообщества. Итак, речь может идти лишь о комбинации экспериментальных данных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: