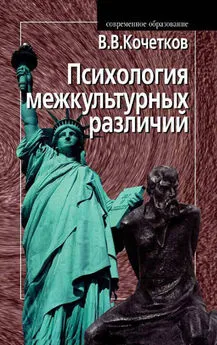

Владимир Кочетков - Психология межкультурных различий

- Название:Психология межкультурных различий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПЕР СЭ

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-9292-0032-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кочетков - Психология межкультурных различий краткое содержание

В книге рассматриваются основные понятия и методологические основы изучения психологии межкультурных различий, психологические особенности русского народа и советских людей, «новых русских». Приводятся различия русского, американского, немецкого национальных характеров, а также концепции межкультурного взаимодействия. Изучены различия невербальной коммуникации русских и немцев. Представлена программа межкультурного социально-психологического видеотренинга «Особенности невербальных средств общения русских и немцев». Анализируются результаты исследования интеллекта в разных социальных слоях российского общества. Обнаружены межкультурные различия стиля принятия решений. Приведена программа и содержание курса «Психология межкультурных различий»

Для научных работников, студентов, преподавателей специальностей и направлений подготовки «Социология», «Психология», «Социальная антропология», «Журналистика», «Культурология», «Связи с общественностью», широкой научной общественности, а также для участвующих в осуществлении международных контактов дипломатов, бизнесменов, руководителей и всех, кто интересуется проблемами международных отношений и кому небезразлична судьба России.

Психология межкультурных различий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Данный набор методик позволил достаточно полно изучить взаимосвязь интересующих нас характеристик.

В исследовании 1990 г. опрошено по методике Р. Кеттелла инженерно-технических работников в возрасте от 33 до 48 лет, всего 109 чел., из них 61 мужчина и 48 женщин; технических работников автотранспортного предприятия – 63 чел., мужчины в возрасте от 39 до 58 лет; аспирантов СГУ – 42 чел., из них 22 женщины и 20 мужчин в возрасте от 23 до 31 года; воспитателей детского сада – 13 чел., женщины от 28 до 47 лет; библиотечных работников – 27 чел., женщины в возрасте от 25 до 53 лет; участниц конкурса красоты – 20 чел., девушки 18–21 года; торговых работников – 100 чел., 88 женщин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 49 лет; преподавателей кафедры общей физики СГУ (доктора и кандидаты наук) – 17 чел., 16 мужчин и 1 женщина, в возрасте от 37 до 63 лет. Результаты показали, что наивысший интеллект у ИТР (8,06); затем следуют физики (7,88); воспитатели детских садов (7,69); аспиранты СГУ (7,45); библиотечные работники (7,9); участницы конкурса красоты (7,1); технические работники автотранспортного предприятия (5,2).

Сравнительные данные по интеллекту, полученные с помощью методики Р. Кеттелла, приведены в табл. 2.

Таблица 2

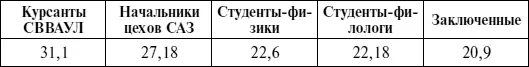

Таблица 3

По методике MMPI опрошено: студентов-физиков в возрасте от 20 до 22 лет – 38 чел., из них 29 юношей и 9 девушек; студентов-филологов в возрасте от 18 до 21 года – 20 чел., из них 14 девушек и 6 юношей; начальников цехов Саратовского авиационного завода – 34 чел., все мужчины в возрасте от 38 до 55 лет; курсантов военного авиационного училища летчиков – 100 чел., мужчины в возрасте от 18 до 22 лет; заключенных исправительно-трудового учреждения – 160 чел., мужчины в возрасте от 25 до 53 лет. В результате оказалось, что наивысший уровень развития интеллекта у курсантов летного училища (31,1), затем идут начальники цехов (27,18), студенты-физики (22,6) и филологи (22,18), и замыкают список заключенные (20,9). Сравнительные усредненные данные по интеллекту, полученные с помощью методики MMPI по шкале «Интеллект, умственная продуктивность», приведены в табл. 3.

Эти данные соответствуют логике и здравому смыслу, отражая влияние уровня интеллекта на отбор в ту или иную социальную группу. Например, то, что у курсантов СВВАУЛ интеллект (31,1) выше, чем у студентов университета (20,9), отражает жесткие критерии отбора в военное училище. На последних местах – заключенные и технические работники автотранспортного предприятия, что также соответствует действительности.

Был проверен уровень интеллекта в группе интенсивного обучения иностранному языку, куда входили доктора наук, профессора, доценты, аспиранты и студенты. Выяснилось, что продвижение человека вверх по социальной лестнице сопровождается не повышением, а понижением уровня его интеллекта. У инженерно-технических работников уровень интеллекта, измеренного по опроснику Кеттелла (8,06), выше, чем у преподавателей (докторов и кандидатов наук) кафедры общей физики университета (7,88). У студентов IQ выше (8,5), чем у профессоров (7,78).

Эти результаты позволили сделать предварительный вывод о том, что в пределах исследуемого контингента наблюдается обратно пропорциональная зависимость между положением человека в обществе и уровнем его интеллекта. Вероятно, это влияние сложившихся в обществе социальных условий. Конечно же, продвижение вверх по социальной лестнице людей независимо от уровня их интеллекта относится прежде всего к управленцам и политикам. Однако, по-видимому, атмосфера, культивируемая наверху, распространилась на все остальные слои общества.

Экспериментальную выборку составили испытуемые из трех профессиональных групп, входящих в отряд гуманитарной интеллигенции:

• учителя средних школ – 12 женщин и 7 мужчин в возрасте от 28 до 52 лет;

• актеры полупрофессионального театра – студенты – 11 мужчин и 11 женщин в возрасте от 25 до 30 лет;

• библиотечные работники – 20 женщин в возрасте от 19 до 35 лет.

Всего в исследовании приняли участие 59 человек. Каждая подвыборка уравнивалась по возрасту, профессиональному стажу, квалификации и служебному положению. Все испытуемые принимали участие в исследовании добровольно и бесплатно. По окончании работы результаты сообщались испытуемым в форме индивидуальных консультаций.

Опрос в группе 7–10 человек состоял из двух сеансов по 2 часа каждый. Промежуток между сеансами по возможности минимизировался и составлял в среднем 1–3 дня. В 1-й сеанс испытуемые обычно заполняли анкету СЭС, тест Кеттелла и методику по измерению флюэнтности. Во 2-м сеансе проводился тест Амтхауэра и тест Мехрабиана. Исследования обычно проводились в рабочих помещениях испытуемых и в рабочее время (по договоренности с администрацией).

По результатам анкеты СЭС можно заключить, что наиболее положительно испытуемые интеллигенты оценивают положение дел на работе и наиболее отрицательно – свое материальное положение (соответственно 4,2 и 2,4 по 7-балльной шкале). Выше среднего оценка коммуникативного аспекта (4,1) и ниже среднего – ситуации с самовыражением (3,3). Оценки удовлетворенности по этой методике распределялись сходным образом: испытуемые больше всего удовлетворены общением и работой и меньше всего – материальным положением и возможностями самовыражения.

По тесту Кеттелла получены следующие показатели. Наивысшие значения получили факторы I (мягкосердечность) – 8,7; L (подозрительность) – 7,9; О (чувство вины) – 7,3. Наиболее низкие – фактор С (сила Я) – 2,6; фактор Q 3(контроль желаний) – 4,3. С учетом этого можно выделить личностные особенности российской гуманитарной интеллигенции: это люди мягкие, с образным и тонким восприятием мира. Любят путешествия и новые впечатления, обладают богатым воображением. Художественные произведения зачастую больше влияют на их жизнь, чем реальные события. При этом у них доминирует тревожно-депрессивное настроение, высокая озабоченность. Эти люди могут принижать свою компетентность, знания и способности. В обществе могут держаться излишне скромно и замкнуто. Иногда считают, что их недооценивают. В качестве предпочитаемого метода личностной защиты от тревожности они подходят к людям настороженно, могут проявлять раздражительность. У них недостаточный эмоциональный контроль (особенно у актеров – С = 1,57), они могут быть непостоянны и оставлять начатое дело (G = 3,0). Проявляется склонность все усложнять и ожидать неудач. Беспокоятся о своем будущем. Учителя проявили себя как уравновешенные, хорошо разбирающиеся в житейских делах, но без особого воображения и находчивости (F = 3,67). В разных подгруппах выборки доминировали различные качества, что объяснимо разными профессиональными требованиями. Вместе с тем во всех подгруппах были высокие средние баллы по фактору I, что является показателем мягкости и тонкости восприятия, и низкие баллы по фактору С, свидетельствующие о чувстве беспомощности и неспособности справиться с жизненными трудностями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Сафонов - Психология спортсмена: слагаемые успеха [litres]](/books/1074145/vladimir-safonov-psihologiya-sportsmena-slagaemye.webp)