Владимир Кочетков - Психология межкультурных различий

- Название:Психология межкультурных различий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПЕР СЭ

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-9292-0032-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кочетков - Психология межкультурных различий краткое содержание

В книге рассматриваются основные понятия и методологические основы изучения психологии межкультурных различий, психологические особенности русского народа и советских людей, «новых русских». Приводятся различия русского, американского, немецкого национальных характеров, а также концепции межкультурного взаимодействия. Изучены различия невербальной коммуникации русских и немцев. Представлена программа межкультурного социально-психологического видеотренинга «Особенности невербальных средств общения русских и немцев». Анализируются результаты исследования интеллекта в разных социальных слоях российского общества. Обнаружены межкультурные различия стиля принятия решений. Приведена программа и содержание курса «Психология межкультурных различий»

Для научных работников, студентов, преподавателей специальностей и направлений подготовки «Социология», «Психология», «Социальная антропология», «Журналистика», «Культурология», «Связи с общественностью», широкой научной общественности, а также для участвующих в осуществлении международных контактов дипломатов, бизнесменов, руководителей и всех, кто интересуется проблемами международных отношений и кому небезразлична судьба России.

Психология межкультурных различий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зрительные иллюзии – восприятие, в котором проявляются несоответствия между тем, как объект выглядит и каким он действительно является. Зрительные иллюзии часто основаны на неверных предположениях о характеристиках воспринимаемого объекта.

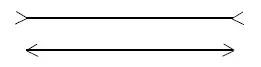

Наиболее известная иллюзия – это иллюзия Мюллера-Лайера. Люди считают, что линия, ограниченная расходящимися вовне лучами, длиннее линии, ограниченной лучами, направленными вовнутрь; на самом же деле эти линии равны.

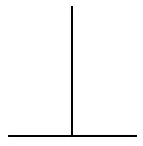

Другая иллюзия – вертикально-горизонтальная. Люди считают, что вертикальная линия длиннее, чем горизонтальная; на самом деле они равны.

Существуют две теории, объясняющие происхождение данных иллюзий:

1. Теория « прямоугольного мира ». Люди, выросшие в западном мире, который характеризуется как прямоугольный (с упорядоченными прямоугольными объектами, прямыми линиями) в большей мере подвержены иллюзии Мюллера-Лайера, чем люди, не привыкшие видеть правильные геометрические соотношения. Привычное к правильным прямоугольным формам сознание интерпретирует и «дорисовывает» прямые углы.

2. Теория « фронтально-горизонтального сокращения ». Мы склонны воспринимать вертикальные линии как горизонтальные, «убегающие вдаль» в направлении горизонта. Поэтому она воспринимается как заведомо более длинная, удаляющаяся от нас чуть ли не до бесконечности.

В 30-х годах молодые психологи А.Р.Лурия и Л.С.Выготский изучали в Средней Азии особенности восприятия и мышления у узбеков и таджиков, в результате которых в Москву, в Институт психологии, была отправлена телеграмма довольно странного содержания: «У узбеков нет иллюзий».

Процесс социализации, открывая человеку мир, делает его слепым и глухим к мирам, открываемым с помощью других перцептивных навыков, лежащих в основе социализации в других культурах.

Хорошим примером является рассказ американской учительницы, работавшей в Австралии с детьми австралийских аборигенов. На перемене учительница, чтобы развлечь детей, предложила им поиграть в игру, в которой водящий ставится в центр круга, ему завязывают глаза, и он должен отгадать, кто из детей до него дотронется. Догадываться он должен был, уже сняв повязку с глаз. Дети австралийских охотников не понимали, в чем смысл игры, т. к. глядя на отпечатки следов на песке, они легко догадывались, кто их осалил. На уроке после этой игры учительница была удивлена, что они совсем не слушали ее объяснений и не хотели учить алфавит. Она сочла их глупыми и ленивыми. Позже она поняла, что эти дети сочли ее саму крайне глупой, поняв, что она не может угадывать человека по его следам, и решили, вполне резонно, что она вообще вряд ли может их научить чему-то стоящему.

Опора культуры на устные традиции может способствовать развитию памяти у членов данной культуры.

Хорошо известно свойство памяти, установленное исследованиями в США, – эффект позиционности ( или эффект выпадения середины ). Этот эффект заключается в том, что мы лучше помним вещи, когда они были первыми (эффект первого предъявления) или последними (эффект последнего предъявления). В примитивных культурах такого эффекта нет.

Для современного этапа развития научных знаний характерно представление об универсальности процессов, лежащих в основе человеческого познания.

Типичным является следующее высказывание М. Коула: « Процессы рассуждения и мышления в разных культурах не отличаются друг от друга… Отличаются лишь их ценности, представления и способы классификации ».

Различия относятся к содержанию: представления, ценности и другие элементы культуры могут различаться, но в основе мышления лежат одни и те же логические процессы, направленные на поиск причинно-следственных связей.

Теория о функциональной межполушарной асимметриихарактеризует два принципиально различных способа переработки информации в структурах правого и левого полушарий человеческого мозга. За логико-вербальную, абстрактную переработку информации ответственно левое полушарие, а за пространственно-образную, конкретную – правое.

Левополушарный тип так организует любой используемый материал (вербальный или образный), что создается однозначный (понятный и логичный для самого индивида) контекст. При этом из всех связей и отношений отбираются только некоторые, наиболее существенные для анализа и упорядочивания материала. Правополушарный тип обработки информации опирается на абсолютно иной принцип. Для него характерен одномоментный охват всех существенных связей явления или объекта с окружающим его миром, что обеспечивает непосредственное восприятие реальности в ее непрерывности, принятие ее такой, какой она является сама по себе.

Этот по-разному организованный поиск связей лежит в основе различий между письменными и бесписьменными народами и особенностями западного и восточного культурных миров.

В основе межполушарной ассиметрии лежат экологические факторы, но какие и в какой связи, наукой до конца еще не выяснено.

Педагогам, воспитанным в культуре с доминирующим левым полушарием, трудно учитывать и приспосабливать процесс обучения к особенностям переработки информации, свойственным правополушарному типу. Поэтому процесс обучения в таких культурах нуждается в существенном научном и методическом обосновании. Должен быть создан целый арсенал педагогических приемов и методов, опирающийся на правополушарный тип переработки информации.

Большое значение для формирования процессов познания имеет школьное образование.

Это продемонстрировал А.Р. Лурия. В своем уже упоминавшемся исследовании, проведенном в 30-х гг. в Средней Азии, он использовал два типа силлогизмов: связанныес практическим опытом неграмотных среднеазиатских крестьян ( Там, где тепло и влажно, растет хлопок. В кишлаке N тепло и влажно. Растет там хлопок или нет ?) и не связанные( На севере, где вечный снег, все медведи белы. Место X находится на таком севере. Белы там медведи или нет ?). Выявлено влияние школьного образования: необучавшиеся в школе не могли дать правильный ответ на задачу, где использовалась незнакомая информация. Те же, кто хотя бы год проучился в школе, решали эту проблему.

Тульвисте просил эстонских школьников от 8 до 15 лет решить задачи и объяснить ответы. Выяснилось, что логические посылки они использовали в объяснении только таких задач, в которых они не имели практического опыта. В других случаях они обосновывали ответы путем апелляции к общеизвестным вещам или жизненному опыту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Сафонов - Психология спортсмена: слагаемые успеха [litres]](/books/1074145/vladimir-safonov-psihologiya-sportsmena-slagaemye.webp)