Дмитрий Сочивко - Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности

- Название:Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-9292-0079-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Сочивко - Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности краткое содержание

В книге изложены теоретические и экспериментальные основания психодинамического подхода в исследованиях личности. Представление личности как ансамбля психодинамических циклов элементарных состояний волевой, эмоциональной и когнитивной сфер позволяет увидеть специфичность поведения человека в различных по экстремальности условиях жизнедеятельности. Книга интересна широкому кругу читателей, специалистов в области философии, антропологии теоретической и прикладной (в первую очередь социальной и юридической) психологии.

Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

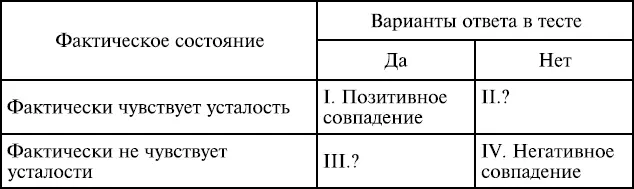

Итак, мы имеем четыре (а не две) различные ситуации ответа на один и тот же вопрос. В первом случае позитивного совпадения фактического состояния и ответа правдоподобно было бы предположить, что человек действительно чувствует усталость. Также и в четвертом случае негативного совпадения логично предположить, что человек усталости не чувствует. В отличие от этого во втором и третьем случае ситуация более сложная. Так, во втором случае, когда человек отвечает «нет», фактически чувствуя усталость, речь уже идет о вытеснении чувства, что может иметь различные причины – от низкой способности к самооценке до активизации сил на борьбу с усталостью. В третьем же случае, когда человек отвечает «да», фактически не чувствуя усталости, речь может идти как о различных формах защитного поведения, включая прямую ложь, так и о внушаемости испытуемого, который уже не может не почувствовать то, о чем его просто спросили. Следует заметить, что статическая психодиагностика «знает» о существовании случаев II и III, но рассматривает их как ошибки измерения, для контроля которых вводятся так называемые «шкалы лжи». Но дело здесь, конечно, не в лживости испытуемых и даже не в низкой способности к самооценке, а в существовании гораздо более широкого класса психологических изменений, управляющих поведением человека. Чтобы проиллюстрировать это, вернемся к тем вопросам, на которые дает дополнительные ответы динамическая психодиагностика, и обозначим состояния, о которых идет речь, соответственно:

• что было до вопроса? – Х 1;

• что было сразу после вопроса, до ответа Х 2;

• что было сразу после ответа? – Х 3;

• новое или восстановленное состояние – Х 4.

Рассмотрим различные ситуации изменения или неизменности (в этом случае будем использовать знак равенства) состояния испытуемого в различные моменты ответа на вопрос. Ясно, что само предложение вопроса изменяет состояние человека, обусловленное пониманием (непониманием) вопроса. Это означает, что Х 1≠ Х 2. В противном случае, если Х 1= Х 2, то это означает, что испытуемый не включился в процесс диагностики и либо не будет отвечать, либо его ответы ничего не отражают. Далее, если состояние испытуемого не изменилось после ответа Х 2= Х 3, то это может говорить о слабой включенности испытуемого в процессе тестирования, обусловленной либо внутренними причинами (отсутствие интереса), либо внешними, например, простотой вопроса. Легко видеть, что основные формальные требования традиционной психодиагностики соответствуют в нашем случае равенству Х 1= Х 3= Х 4, т. е. изменение состояния испытуемого, вызванное пониманием вопроса, проходит вместе с ответом. Таким образом, сам вопрос никак не изменяет состояния испытуемого, что обеспечивает валидность (обоснованность) психодиагностического метода, а также и его надежность, если указанное равенство выполняется для всех вопросов. С психодинамической же точки зрения статическое тестирование представляет собой частный случай психодинамической диагностики, соответствующий описанной данным равенством идентичности состояния испытуемого в процессе тестирования. Ясно, что случаев различных изменений состояния гораздо больше. Именно эти изменения и представляют интерес для психодинамической диагностики. Итак, заканчивая ответ на поставленный вопрос, сформулируем кратко: объектом измерения психодинамической диагностики является образный строй человека (во всем богатстве его топологии – см. выше) и его изменение в ситуации тестирования. При этом последнее замечание является принципиально важным, т. к. фактически оценивается именно тот образ, который имеет место быть в сознании испытуемого именно в момент тестирования, все остальное относится уже к сфере интерпретации результатов диагностики. Однако возникает следующий вопрос: как определить границы изменения образного строя (базу топологии), которое является объектом психодинамической диагностики?

Со времен Гераклита нам известно, что все течет, все изменяется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Однако многие из нас делают последнее каждое лето, ничуть не утруждая себя воспоминаниями о Гераклите. Это означает, что постоянная изменчивость водной среды, называемой рекой, имеет устойчивые границы своего течения (берега, русло), которые не изменяются в течение достаточно длительного времени, чтобы мы могли войти в эту изменчивую реку не дважды, а гораздо большее число раз. В данном случае все просто – границей реки является «нерека», другая, менее изменчивая среда. В потоке нашего сознания все гораздо сложнее, т. к. нельзя указать никаких границ чувственно-образной ткани психики, которые бы сами не представляли собой те же самые чувственно-образные формирования (еще раз заметим, что согласно психодинамическим представлениям сенсорный опыт является содержанием динамики любого психологического процесса).

Динамика того или иного образного и вообще психического формирования может быть в самом общем виде представлена как последовательная смена этапов возникновения (синтеза, формирования), функционирования в качестве именно так сформированного образа и переформирования (распада, изменения). Критерием временной целостности данного образного формирования (сенсорного опыта) может являться устойчивое соотношение указанных этапов как в актуальном перцептогенезе (формировании образа), так и при его воспроизведении структурами памяти. Это значит, что некогда приобретенный сенсорный опыт может быть вновь воспроизведен при возникновении соответствующей ситуации или путем сознательного активизирования его в структурах памяти (например, по просьбе психотерапевта). В этом случае воспроизводится как его возникновение, течение и распад, так и его функциональное назначение. Такая воспроизводимость, хорошо известная любому практикующему психотерапевту, означает кроме прочего и то, что образное формирование в психике человека имеет цикловой характер изменения. Действительно, если все этапы перцептогенеза могут быть воспроизведены в структурах памяти, причем неоднократно, то это значит, что всякое повторное воспроизведение имеет некоторый особый механизм запуска уже пережитого образа. Это звено запуска является, таким образом, связующим между фазой распада образа и фазой начала его формирования. А следовательно, всякое изменение образной ткани носит характер замкнутого цикла. Таким образом, чтобы определить границы того или иного образного формирования, тем самым сделав его объектом психодинамической диагностики, достаточно вычленить замкнутый цикл его динамики или, что то же самое, указать механизм (который сам имеет, очевидно, образную природу), замыкающий некоторую предшествующую во времени часть с некоторой последующей, делая их соответственно начальной и конечной фазой динамики данного образа. Цикл динамики образа – это то, что делает его отдельным, явно отличимым объектом в непрерывном потоке сознания. Если рассматривать психодинамическую диагностику с точки зрения теории измерений, то цикл является первичным номинативным элементом измерения, соответствующим понятию класс. Однако, учитывая тот факт, что одни и те же образные элементы могут входить в разные циклы, разбиение потока на циклы является не разбиением на классы эквивалентности, а разбиением на классы толерантности (математическое обоснование отношения толерантности см.: Шрейдер, 1971).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: