Аида Айламазьян - Выразительный человек. Психологические очерки

- Название:Выразительный человек. Психологические очерки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-541-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аида Айламазьян - Выразительный человек. Психологические очерки краткое содержание

Целостность восприятия и поведения, единство эмоций и движения представляют собой важнейшие феномены экспрессивной функции сознания. В работе рассматриваются как предпосылки культурных форм выразительного поведения (позно-тонические компоненты моторики, интонационные характеристики звука и др.), так и экспрессивные языки, играющие важную роль в формировании личности, ее идентичности, образа. Особое место отводится практике работы с экспрессивностью, ее пробуждению и дальнейшему оформлению в художественной деятельности, превращению в средство саморегуляции личности.

Книга предназначена для всех, кто интересуется психологией и практикой искусства, кто стремится заглянуть в глубины собственного «Я».

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Выразительный человек. Психологические очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ему противоположен канон симметричной организации тела, который «намеренно не дает телу развернуться в естественном динамическом противодвижении»; имеются в виду «установления, по которым тело должно что-либо символизировать собою, являть некоторый образ, не проистекающий непосредственно из природы телесного движения» (там же, с. 64). «Требования строевой выправки – специально развернутые плечи, грудь вперед, подбородок, взятый на себя, фронтальная отмашка рук – приближают тело к симметрии, как бы символизируется самый простой и четкий вид порядка, так же и пластика, до сих пор связанная с представлением о хороших манерах, – предельно прямой корпус, мысленно как бы затянутый в корсет, отведенные назад локти, строго неподвижные бедра, высоко поднятый подбородок – символизируют какие-то сословные понятия о достоинстве» (там же) (рисунок 1.6). Тело становится знаком некоего содержания: «Контрапоста, как правило, нет в церковных средневековых изображениях – поскольку тело понимается лишь как символ некоторой сущности, но не в смысле собственной своей природы. Это касается и различных сценических принципов пластики. Канон классического балета определился в традициях барокко и рококо; тело в нем дотянуто, деформировано до некоторых идеализированных представлений о красоте, символизирует эти представления, динамическое противопоставление исключено» (там же, с. 65).

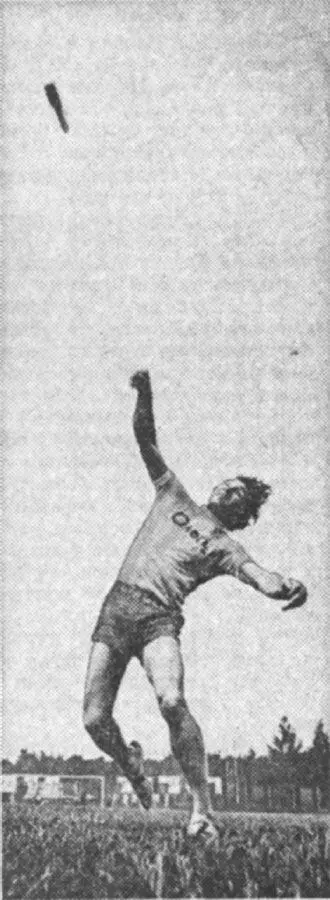

Рис. 1.5.Метание гранаты (фото А. Абазы). Газетная вырезка из архива С. Д. Рудневой («Комсомольская правда», 1976)

Рис. 1.6.Quand Henri Martin répondait а ses juges… Toulon, 1950. Газетная вырезка из архива С. Д. Рудневой

Данные каноны проходят через историю не только танцевальной, но и более широко понимаемой телесной культуры общества. В одном случае экспрессивный знак помогает выявлению и трансформации переживаний, в другом – контролю и маскировке чувств и эмоциональных отношений личности. Понимание этих принципов организации выразительного поведения дает основу для выявления психологического содержания экспрессивных языков.

Очерк 2

Движение и становление личности

Впервые опубликовано в: Национальный психологический журнал. 2017. № 2 (26).

В психологии деятельности и в целом в отечественной психологии уделено большое внимание роли движения в происхождении и развитии психики (Сеченов, 1952; Ухтомский, 1952). Достаточно указать на фундаментальную работу А. Н. Леонтьева, где раскрывается связь между уровнями психического отражения и формами движений, присущими живым организмам. Переход к движению и активному перемещению в пространстве вызвал к жизни, сделал необходимым появление психического отражения, ориентирующего на расстоянии в свойствах окружающей среды и предметов, ее заполняющих (Леонтьев, 1981).

Предметное действие как единство моторных, когнитивных и эмоциональных компонентов становится темой исследования во многих работах, выполненных в рамках деятельностной школы психологии (Гордеева, Зинченко, 1982). Особое внимание уделяется роли движения в становлении образа, в раскрытии активной природы психического отражения (Логвиненко, 1987; Смирнов, 1985; Столин, 1976). Моторные звенья в работе сенсорного аппарата, в процессах восприятия изучаются и описываются в циклах исследований, посвященных микродвижениям глаза, формированию звуковысотного слуха и др. (Гиппенрейтер, 1978).

Само движение также становится предметом исследования. Прежде всего, изучается становление высших, произвольных форм движения, формулируются представления о двигательной деятельности, двигательной задаче (Запорожец, 1986б). В работах, выполненных под руководством А. В. Запорожца, изучается опосредствованный характер движения человека: способность подчинить движение приказу, словесной инструкции, а также принятой на себя роли.

Изменение психологической структуры движения при постановке различных по психологическому смыслу и значению для субъекта задач демонстрируется, прежде всего, в обширном классическом исследовании восстановления движений руки после ранения, проведенном в годы Отечественной войны группой психологов под руководством А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца (Леонтьев, Запорожец, 1945). В коллектив входили П. Я. Гальперин, Т. О. Гиневская, В. С. Мерлин и др. В работе убедительно показано, как изменение смысла выполняемого движения, а также способа постановки задачи меняет характеристики самого движения: психологически движение становится иным при внешне схожей моторике (например, подъем руки в плечевом суставе), что приводит к изменению параметров движения, изменению его состава, его эффективности, уровня осознанности и т. п. Нам хотелось бы подчеркнуть, что неосознаваемый и автоматический уровень выполнения движения возникает в связи с переходом к другому заданию, к другому смыслу, включающему данное движение в какую-то значимую для человека деятельность.

Авторами доказано существование личностной установки, влияющей на процесс принятия субъектом двигательной задачи и опосредующей действие механизмов психологической регуляции движения. Установка отражает как ситуативное отношение субъекта к выполняемой деятельности, так и более широкий, личностный контекст отношений. Роль установки в регуляции деятельности и представление о ее иерархической уровневой структуре далее были сформулированы в работах А. Г. Асмолова (2002).

Другой путь становления движения, выполняемого на автоматическом, неосознаваемом уровне регуляции, описан в исследованиях по формированию двигательных навыков. Становление нового движения проходит этапы от развернутого действия с выделением и проговариванием отдельных операций до постепенного сворачивания ориентировочных компонентов действия, исчезновения лишних движений и возникновения точного движения, которое в значительной степени протекает автоматизировано (Боген, 1985; Гальперин, 2002). Особенное внимание уделялось раскрытию роли ориентировки в становлении новых движений. Качество и организация ориентировочной деятельности влияли на степень обобщенности навыка, на способность к его переносу в другую ситуацию, способность к его осознанию и т. п.

Обучение движению может проходить и путем подражания. На важность подражания в процессе усвоения нового опыта, в том числе двигательных образцов, указывали А. Валлон, Р. Заззо, Л. С. Выготский (Валлон, 1956, 2001; Выготский, 1982б; Развитие ребенка, 1968). В своих исследованиях А. В. Запорожец также затрагивает тему подражания и отмечает, что оно обедняет ориентировочную деятельность ребенка, настраивая его сразу на конечный результат (Запорожец, 1986б).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/1081590/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk.webp)