Екатерина Калмыкова - Опыты исследования личной истории

- Название:Опыты исследования личной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-360-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Калмыкова - Опыты исследования личной истории краткое содержание

В книге представлены работы двух типов – посвященные научному изучению психотерапевтического процесса и феномена привязанности, а также описания клинических случаев из психоаналитической практики. Темы научно-исследовательских работ отражают интерес автора к порождению и функционированию нарратива в психотерапевтическом взаимодействии и в психической жизни индивида.

В повествовании человека о своей жизни проявляются основные компоненты его психодинамики, в частности, способность к символизации и переработке получаемого опыта. Возможность конструирования и реконструирования личной истории рассматривается автором как один из важнейших факторов психического развития.

Клинические описания позволяют увидеть, как нарратив пациента изменяется по ходу психоаналитической работы, какие внешние и внутренние условия необходимы для успешного осуществления этих изменений.

Опыты исследования личной истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В методологическом отношении важным итогом Меннингеровского исследования стало обнаружение того факта, что даже количественные результаты изучения психотерапии неоднозначны сами по себе: как теоретики, так и клиницисты, стремясь найти подтверждение своей любимой идеи, при анализе одних и тех же данных могут прийти к разным выводам.

Третья фаза исследований психотерапии преодолевает тенденцию к групповым и статистическим подходам, к искусственно построенным экспериментальным условиям и вновь обращается к натуралистическим методам, сохраняя при этом стремление к контролю над процессуальными факторами, которые также подлежат изучению. В центр внимания исследователей попадают взаимоотношения, складывающиеся в ходе терапии между пациентом и психотерапевтом. Один из участников Меннингеровского проекта, Л. Люборски в 1968 г. начал собственное исследование, Пенсильванский проект, подробный отчет о котором вышел спустя двадцать лет (Luborsky et al., 1988). В ходе этого исследования оценивались прогностические показатели эффективности психотерапии. Было обследовано 73 пациента, проходивших экспрессивно-поддерживающую психотерапию (длительностью от 8 до 264 сеансов), причем все сеансы были записаны на аудиокассеты.

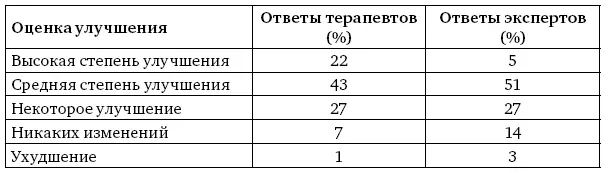

Результаты изучения подтвердили ожидания относительно прогностических факторов успешности психотерапии. Лучшими стали показатели: а) психологического здоровья (по шкале HSRS), б) эмоциональной свободы, в) сверхконтроля, г) сходства между пациентом и терапевтом. Тем самым снова подтвердилось положение о том, что для психодинамической психотерапии исходный уровень душевного здоровья пациента – наиболее надежный прогностический признак успешности. Как свидетельствует таблица 1, состояние большинства пациентов, прошедших хотя бы несколько сеансов психотерапии, улучшилось.

Базовые личностные паттерны изменяются в результате психотерапии, однако и после терапии центральный паттерн взаимодействия сохраняет свою конфигурацию в большей степени благодаря незначительному изменению структуры, обозначаемой как желание, при заметном изменении структур реакция другого и реакция субъекта. Лишь немногие заканчивают психотерапию в худшем психологическом состоянии, чем до лечения.

В целом результаты исследования вновь подтвердили вывод о том, что степень сохранности душевного здоровья пациентов является статистически значимым прогностическим показателем будущего успеха психотерапии, что, разумеется, ограничивает возможности любого типа психотерапии.

Таблица 1

Наиболее общие итоги пенсильванского проекта (n=72)

Люборски, однако, не остановился на воспроизведении уже известных фактов. Он также показал, что межличностное взаимодействие между пациентом и терапевтом в психоаналитической ситуации непременно должны включать факторы, благотворно воздействующие на процесс излечения. Еще в рамках Меннингеровского исследования он выделил восемь лечебных факторов психотерапии (Luborsky, Schimek, 1964).

1. Опыт переживания «помогающих» отношений.

2. Способность терапевта понимать пациента и реагировать (эмоционально откликаться).

3. Возрастающее самопонимание пациента.

4. Уменьшение степени «навязчивости» межличностных конфликтов.

5. Способность пациента интернализировать достигнутое в психотерапии.

6. Обретение пациентом большей терпимости по отношению к мыслям и чувствам других людей.

7. Мотивация пациента к изменению себя.

8. Способность терапевта предложить ясную, разумную и действенную технику.

В Пенсильванском исследовании в числе прочих методов применялся разработанный Люборски метод выявления центральной конфликтной темы отношений (метод CCRT). Было показано, что в успешных случаях терапии конфликтные отношения пациента утрачивают свой центральный характер, особенно если интерпретативная работа направлена на анализ этих отношений. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение интенсивности симптоматики. Тем самым Люборски получил подтверждение одного из центральных пунктов теории психодинамической психотерапии о связи межличностных конфликтов и невротической симптоматики.

В целом в 70-е годы интерес исследователей, как уже отмечалось, сосредоточивался на изучении конфигураций отношений пациента в терапии и вне ее; при этом делались попытки выделения различных структурных единиц отношений (уже упомянутый центральный паттерн отношений Люборски, конфигурации отношений М. Хоровица (Horowitz, 1979), структуры сознания Х. Даля (Dahl, 1988) и др. Наряду с ориентированным на структуру отношений подходом в этот период разрабатывается подход, ориентированный на понимании процесса формирования отношений (Gill, Hoffman, 1982; Weiss, Sampson, 1986). Кроме того, развиваются методы микроанализа невербальных аспектов психотерапевтического взаимодействия; так, например, работы Р. Краузе (Krause, 1988; Krause, Luetolf, 1988) по изучению тонких мимических взаимодействий между пациентом и терапевтом открывают путь к эмпирически обоснованному пониманию процессов переноса – контрпереноса. Сотрудничество психотерапевтов и лингвистов позволяет проводить дискурс-анализ протоколов психотерапевтических сеансов, благодаря чему понятийный аппарат лингвистики переносится в область терапевтического диалога, открывая тем самым возможность более осознанного использования вербальных и паравербальных средств взаимодействия в клинической работе (Flader et al., 1982).

Исследования эффективности психотерапии

Исследования результатов психотерапии – это одна из тех областей, где полученные данные допускают множественное толкование, во многом обусловленное методом сбора материала и понятиями, посредством которых данные интерпретируются. Наиболее объективными считаются результаты, полученные путем метаанализа отдельных исследований. Первые метаисследования, направленные на подтверждение благоприятного воздействия психотерапии через сравнение результатов применения различных психотерапевтических техник, показали, что в среднем те, кто прошел психотерапию, чувствуют себя лучше, чем 80 % из выборки не проходивших психотерапию (Handbook…, 1994). Эти данные, однако, не противоречат тому факту, что у отдельных пациентов в результате психотерапии может наступить ухудшение. Таким образом, можно сказать, что хотя метаанализ, претендуя на относительную объективность, в действительности приводит к противоречивым заключениям, все же он позволяет однозначно говорить о наличии психотерапевтического эффекта по сравнению с отсутствием лечения. К настоящему моменту почти не осталось сомнений, что психотерапия в целом оказывает благотворное воздействие на пациентов, хотя признается также, что не совсем удается достичь желаемых позитивных изменений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: