Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход

- Название:Мысленные образы. Когнитивный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-89353-187-6, 0-86377-843-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход краткое содержание

Учебное пособие написано с позиций когнитивного подхода и посвящено проблеме ментальных, или мысленных образов. Кратко, но систематично и на современном уровне освещаются разные аспекты психологии образов: переживание образов, образная репрезентация, образность той или иной стимуляции, образ как способ организации деятельности. Значительное внимание уделено методам исследования и диагностики образной сферы человека, а также мозговым механизмам, связанным со способностью к генерации образов.

Данное пособие в значительной степени восполняет пробел в доступной отечественному читателю психологической литературе и будет полезна не только психологам – студентам, аспирантам и научным работникам, – но также и всем тем, кого интересуют механизмы и закономерности познавательной деятельности человека.

Мысленные образы. Когнитивный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Время реакции человека, сравнивающего два реальных объекта по какому-либо физическому признаку, например, размеру или площади, подчиняется надежной психофизической закономерности, а именно: чем больше абсолютная разница между объектами по соответствующему признаку, тем быстрее дается ответ. Мойер (Moyer, 1973) попытался ответить на вопрос, сохраняется ли эта закономерность, когда испытуемые сравнивают зрительные образы, отображающие реальные физические объекты. В частности, он предъявлял своим испытуемым названия двух животных, например, лягушка-волк, и просил определить, какое из названий принадлежит более крупному животному. Он обнаружил, что время реакции уменьшается с увеличением разницы между реальными размерами животных. На основе этих результатов Мойер предположил, что человек сначала переводит названия животных в аналоговые репрезентации, содержащие информацию об их реальном физическом размере, а уже затем сравнивает названных животных посредством «внутренней» психофизической оценочной процедуры.

На основании сходства результатов, полученных для перцептивных сравнений и символических, мысленных сравнений, можно предположить, что и когнитивная репрезентация, обеспечивающая мысленные сравнения, структурно эквивалентна перцептивному образу (как и в описанных выше экспериментах с мысленным вращением). Пэйвио (Paivio, 1975b) выдвинул более конкретное предположение, что мысленные сравнения выполняются на основе мысленных образов эталонов двух сравниваемых понятий. В предварительных исследованиях Пэйвио использовал специальные опросники для получения отчета испытуемых о стратегиях, применяемых ими при сравнении физических размеров названных объектов, и полученные результаты «указывали на повсеместное использование зрительных образов» (Paivio, 1975b, р. 637). Тем не менее, сам Пэйвио рассматривал это лишь как «второстепенное доказательство», что такой процесс был функционально активизирован (р. 646).

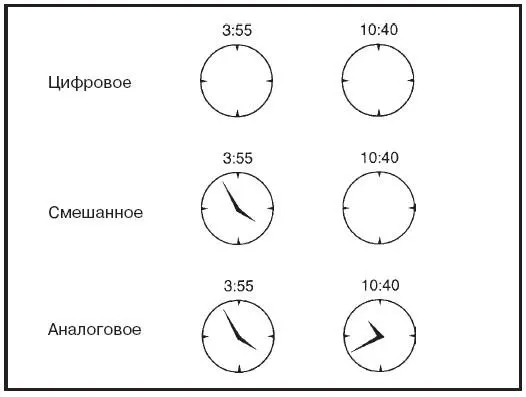

Полученная Мойером (Moyer, 1973) устойчивая эмпирическая зависимость между временем ответа и величиной различий между двумя названными объектами была названа эффектом символической дистанции. Пэйвио (Paivio, 1978а) разработал интересный вариант задания на мысленное сравнение. Он предлагал испытуемым сравнить показания часов по величине угла между часовой и минутной стрелками. В каком случае, например, часовая и минутная стрелка образуют меньший угол: когда время 3:55 или 10:40? (См. рис. 3.3.) Очень часто испытуемые сообщали, что для выполнения этого задания они использовали образы (сравнивая углы между стрелками на визуализированных циферблатах), и снова был получен надежный эффект символической дистанции, то есть время реакции увеличивалось при уменьшении угловых различий между стрелками.

Мысленное сравнение по более абстрактным, семантическим признакам занимает больше времени, чем сравнение по физическим признакам. Но что еще более удивительно, мысленные сравнения по абстрактным признакам надежно воспроизводят эффект символической дистанции. В ранних исследованиях мысленных сравнений этот эффект был показан на задаче оценки численного интервала при предъявлении пар цифр. Эффект символической дистанции был показан при оценке алфавитного порядка пар букв, при сравнении интервалов времени (длительного с коротким), качества (лучшего с худшим), температуры (высокой с низкой), интеллекта животных и стоимости автомобилей (см. J.T.E. Richardson, 1980b, р. 48). Наконец, Фридман (Friedman, 1978) получила эффект символической дистанции, предложив испытуемым сравнивать пары низкообразных слов по критерию связанных с ними эмоциональных переживаний (плохие или хорошие).

Рис. 3.3. Примеры стимулов, использованных Пэйвио (Paivio, 1978а): сравнение двух цифровых значений времени, «смешанное» сравнение, при котором одно цифровое значение сравнивается с другим, дополненным аналоговым циферблатом со стрелками, и «аналоговое» сравнение, когда оба цифровых значения дополняются аналоговыми часами

Тем не менее, теоретическая значимость эффекта символической дистанции стала вызывать серьезные сомнения, когда он был получен на материале несемантических параметров слов, например, при оценке относительной частоты встречаемости слов в обыденной речи или при оценке относительной легкости или трудности произнесения слов. Эффект символической дистанции был получен также тогда, когда испытуемые выполняли мысленное сравнение элементов списка, заученных ими в совершенно произвольном порядке. Поскольку этот эффект проявляется при мысленных сравнениях по любой упорядоченной размерности, то он не несет какой-то дополнительной информации об особенностях стратегии или процесса, используемого испытуемыми при выполнении сравнении какого-то определенного вида (J.T.E. Richardson, 1980b, р. 48).

Дополнительные данные о природе репрезентаций, используемых при мысленном сравнении, были получены при сопоставлении результатов экспериментов, использовавших в качестве стимульного материала слова и картинки. Основное допущение теории Пэйвио (Paivio, 1975b), которую мы более детально обсудим в главе 4, состоит в том, что образы гораздо легче возникают в ответ на изображения объектов, чем на их словесные названия. Если, как утверждал Пэйвио, мысленные сравнения основаны на использовании образов, то эти мысленные сравнения должны протекать быстрее при предъявлении картинок, чем названий объектов. Для проверки этой идеи

Пэйвио провел экспериментальное исследование (Paivio, 1975b). Он предлагал испытуемым сравнить конкретные объекты по их физическому размеру. Эффект «символической дистанции» был получен при предъявлении как слов, так и картинок, и, как и было предсказано, для картинок время реакции было значительно меньше, чем для слов. Сходные результаты были получены в другой работе Пэйвио (Paivio, 1978а), когда испытуемым предлагали сравнить время на часах. Однако в этом задании наглядный материал непосредственно отображал релевантную информацию (угол между стрелками), и поэтому сравнение картинок было сведено к визуальному сравнению пары часов со стрелками (см. рис. 3.3).

Пэйвио (Paivio, 1975b) оценивал также выполнение заданий на сравнение, когда размеры двух объектов на картинках не соответствовали их реальным размерам. В этом случае испытуемые говорили «это больше» об изображении, которое физически было меньше. Время реакции в этих условиях увеличивалось по сравнению с предъявлением конгруэнтных изображений. Более того, пары изображений объектов, не конгруэнтные со своими относительными размерами, были конгруэнтны в отношении своей кажущейся относительной удаленности. Пэйвио обнаружил, что время реакции было меньше, когда испытуемым предлагали оценить видимую удаленность этих пар. Хотя результаты этих экспериментов показывают, что мысленные сравнения можно ускорить или замедлить за счет конгруэнтности или неконгруэнтности перцептивной информации, их нельзя считать доказательством того, что такие сравнения совершаются на основе репрезентаций, содержащих эту информацию исключительно в «аналоговой», или образной форме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: