Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход

- Название:Мысленные образы. Когнитивный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-89353-187-6, 0-86377-843-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход краткое содержание

Учебное пособие написано с позиций когнитивного подхода и посвящено проблеме ментальных, или мысленных образов. Кратко, но систематично и на современном уровне освещаются разные аспекты психологии образов: переживание образов, образная репрезентация, образность той или иной стимуляции, образ как способ организации деятельности. Значительное внимание уделено методам исследования и диагностики образной сферы человека, а также мозговым механизмам, связанным со способностью к генерации образов.

Данное пособие в значительной степени восполняет пробел в доступной отечественному читателю психологической литературе и будет полезна не только психологам – студентам, аспирантам и научным работникам, – но также и всем тем, кого интересуют механизмы и закономерности познавательной деятельности человека.

Мысленные образы. Когнитивный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

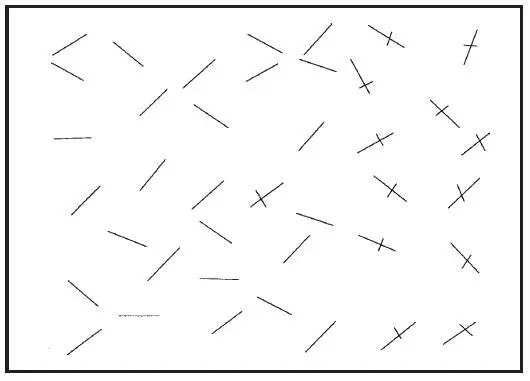

Рис. 3.8. Задание на вычеркивание (Albert, 1973), выполненное 62-летним пациентом после правополушарного инсульта. Центральную линию вычеркнул экспериментатор в качестве образца; тест посчитали завершенным, когда испытуемый сказал, что все линии вычеркнуты. (Sunderland, 1990, p. 336)

Бисич и Луччатти (Bisiach and Luzzatti, 1978) предлагали двум таким пациентам описать место, знакомое им еще до болезни, а именно, площадь Дуомо в Милане. Их просили представить, что они стоят лицом к собору на другой стороне площади, и оба пациента описывали только то, что было справа от них. Однако когда их попросили представить, что они стоят прямо перед собором и смотрят на противоположную сторону, пациенты описывали те детали сцены, которые до этого были пропущены, и опускали то, что отмечали ранее.

Сходные результаты были получены при проверке знаний людей об известных им географических объектах. Например, Маршалл, Халлиган и Робертсон (Marshall, Halligan and Robertson, 1993) предлагали пациентке со зрительным игнорированием представить, что она идет от южного побережья Англии до высокогорной части Шотландии (то есть в северном направлении), и рассказать, какие города встречаются на ее пути. Она назвала ряд мест на восточном побережье Британии. Но когда ей предложили представить, что она возвращается из Шотландии в Англию (то есть на юг), она перечислила некоторые места на западном побережье, которые до этого не называла.

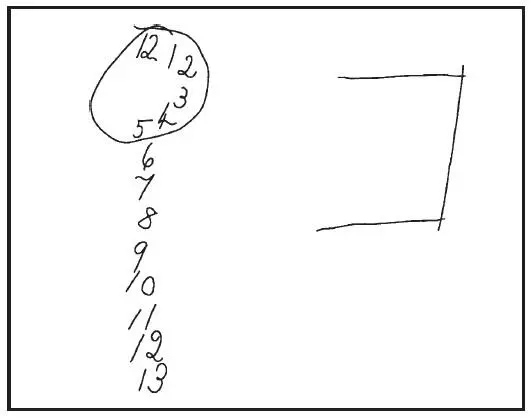

Рис. 3.9. «Циферблат часов» и «квадрат», нарисованные по памяти пациентомс выраженным зрительным игнорированием. (Sunderland, 1990, p. 337)

Поскольку эти задания предполагают использование знаний, приобретенных до поражения мозга, повлекшего за собой зрительное игнорирование, можно предположить, что ухудшение деятельности пациентов в этих задачах не является простым следствием перцептивной недостаточности (см. Beschin, Coccini, Della Sala, and Logie, 1997).

Бисич и Луччатти (Bisiach and Luzzatti, 1978) на основании полученных ими результатов сделали следующий вывод: зрительное игнорирование связано с невозможностью сформировать репрезентацию одной стороны внешнего пространства (см. также Barbut and Gazzaniga, 1987; Goldenberg, 1989). С этим предположением согласуются данные Гросси с соавт. (Grossi et al., 1989), описавших пациента, страдающего зрительным игнорированием, который выполнял задачи перцептивного и мысленного сравнения часов на уровне случайного угадывания, если обе стрелки оказывались на левой стороне циферблата.

Бисич, Луччатти и Перани (Bisiach, Luzzatti and Perani, 1979) попытались проверить свою гипотезу, прося пациентов с унилатеральным игнорированием конструировать репрезентации на основе их непосредственного зрительного опыта. Испытуемые смотрели на фигуры в форме облаков, двигающиеся горизонтально позади узкой вертикальной щели или отверстия; необходимо было определить, одинаковы или различны две последовательно предъявленные фигуры. Пациенты правильно определили 43 % пар, различающихся своей правой частью, и только 33 % пар, различающихся левой стороной. Поскольку вся информация о самих фигурах поступала из одного и того же центрального локуса зрительного поля, авторы пришли к выводу, что это относительное игнорирование нельзя объяснить механизмами перцепции или внимания, а следует связать с избирательным нарушением процесса конструирования левой части пространственных образов.

Сходные результаты получила и Огден (Ogden, 1985), которая также наблюдала при выполнении этого задания эффект правостороннего игнорирования у пациентов с поражением левого полушария. Однако Сандерленд (Sunderland, 1990) указал на то, что во всех этих исследованиях пациентам заранее показывали все фигуры целиком во время начальной «статической» серии, в которой пациенты демонстрировали достаточно устойчивый уровень унилатерального игнорирования. Эта процедура ставила своей целью ознакомить испытуемых с материалом и особенностями проведения эксперимента, но даже при этом только половина пациентов Огден смогла выполнить последующую «динамическую» серию с просмотром фигур через щель. Сандерленд утверждает, что предварительное предъявление фигур вполне могло повлиять на результаты выполнения задания в «динамической» серии и что любое остаточное игнорирование объясняется чисто зрительными нарушениями.

Сандерленд предложил альтернативную интерпретацию феномена унилатерального игнорирования, связав его с нарушением контроля внимания или пространственной ориентировки. Во-первых, он отметил, что эффект описания визуальной сцены, который впервые был получен в работе Бисич и Луччатти (Bisiach and Luzzatti, 1978), на самом деле был обусловлен процедурой эксперимента. Бисич с соавт.(Bisiach, Capitani, Luzzatti and Perani, 1981) воспроизвели эти результаты на большей выборке пациентов с поражением правого полушария, но когда этих же пациентов попросили описать отдельно левую или правую часть сцены, то различий в количестве воспроизведенных объектов не обнаружилось. Точно так же Месулем (Mesulam, 1985) описал пациента с игнорированием, чьи результаты в задаче с вычеркиванием значительно улучшились, когда пациенту стали платить по одному центу за каждый правильный ответ, а Медо с соавт. (Meador, Loring, Bowers and Heilman, 1987) описали пациента, который воспроизводил намного больше объектов и деталей с левой стороны воображаемой сцены, если во время тестирования поворачивал голову и глаза в левую сторону.

Во-вторых, проведенный Бисич с коллегами анализ позволил предположить, что пациенты с поражением мозга должны демонстрировать игнорирование в отношении одной стороны одного воображаемого объекта. Поэтому Сандерленд провел эксперимент, в котором предлагал 33 таким пациентам определить, на какую цифру циферблата минутная стрелка часов укажет через определенное время или указывала за определенное время до этого момента. Двенадцать пациентов не справились с заданием, а результаты остальных сравнили с результатами контрольной группы из 30 здоровых испытуемых. Все испытуемые – больные и здоровые – реагировали медленнее, если искомая цифра оказывалась на левой стороне циферблата, но не было найдено никаких подтверждений тому, что пациенты с поражением мозга реагируют на эти цифры медленнее, чем здоровые. Более того, не было обнаружено какой-либо связи между степенью зрительного игнорирования, определяемой по стандартному клиническому тесту, и разницей между средним временем ответа для левой и для правой сторон циферблата.

Наконец, Сандерленд описал исследование отдельного случая, в котором мысленное вращение использовали для разделения эффектов объект-центрации и эго-центрации. Пациенту со зрительным игнорированием предлагали оценить положение часовой стрелки на циферблате, содержащем только цифру «12», который поворачивали на 90 градусов в ту или иную сторону от нормального положения. При расположении циферблата в левом полуполе испытуемого он отвечал значительно медленнее, чем при расположении циферблата в его правом полуполе, но при этом чуть быстрее – на позиции стрелки в левой половине циферблата, по сравнению с правой половиной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: