Кирилл Кошкин - Психопатологическая структура апатической депрессии

- Название:Психопатологическая структура апатической депрессии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНаписано пером3bee7bab-2fae-102d-93f9-060d30c95e7d

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00071-463-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Кошкин - Психопатологическая структура апатической депрессии краткое содержание

Впервые на основе комплексного клинико-психопатологического и статистического исследования изучены границы апатии и взаимоотношения с другими составляющими депрессивного синдрома. Исследована прогностическая значимость апатии, ее влияние на социально-психологическое функционирование. Разработаны рекомендации по лечению этих состояний. Выделены предикторы эффективности, разработаны рекомендации по лечению вариантов депрессии с апатией. Установленные закономерности формирования и прогностической значимости апатии в структуре депрессии открыли дополнительные возможности терапии и реабилитации больных при этих вариантах депрессивных расстройств.

Психопатологическая структура апатической депрессии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Соматический компонент депрессии был представлен резким снижением либидо, расстройствами сна пре-, интро– и постсомнического периода, легким снижением аппетита, постоянными запорами. Отмечалось отсутствие привычного эмоционального резонанса на вкусовые и обонятельные раздражители. Нерезко выраженные суточные колебания настроения характеризовались большей бодростью в утренние часы.

Заболевание развилось у личности с преобладанием зависимых черт. Эти свойства прослеживались на протяжении всей жизни, определяя паттерны поведения больной. В воспитании больной много внимания уделялось соблюдению установленных правил, исполнение которых награждалось любовью и вниманием, нарушение – наказаниями вплоть до физических. Границы же порядка целиком зависели от отношений между отцом и матерью, равно как и наказания за их нарушения. Четкое же соблюдение установленных правил в социально ориентированной деятельности (детский сад, школа), как правило, приносило больной заслуженное вознаграждение. Таким образом, в сфере близких отношений вырабатывалась зависимость от эмоционального состояния близких, в социальных контактах успех обусловливался личным усилием. В подростковом возрасте утрата физической привлекательности наряду с невозможностью личным усилием изменить отношение к себе в среде ровесников привела к нарастанию социальной изоляции, страхам потерпеть неудачу, снижению настроения. На этом фоне получение эмоциональной поддержки со стороны матери становится особенно важным.

Для психопатологической структуры депрессивных эпизодов были характерны стабильность симптоматики, ее независимость от внешних воздействий, гармоничность депрессивной триады с ведущим апатическим аффектом.

В процессе лечения селективным ингибитором обратного захвата серотонина отмечалась постепенная редукция депрессивного состояния. Нарастание различий в эмоциональной реакции на окружающее коррелировало с уменьшением выраженности апатии. Описание чувств постепенно сменялось их переживанием и выражением. При этом не имело существенного веса положительное или отрицательное значение переживаемого. Следует отметить, что проявление негативных чувств опережало позитивные. Параллельно с дифференцировкой эмоциональных переживаний уменьшалась толерантность к психоэмоциональным нагрузкам. Выход на первый план утомляемости, переживания усталости, совпало по времени с улучшением засыпания и качества сна и с появлением временной перспективы. Возвращение ощущения времени и переживание категорий «сейчас», «потом», «через неделю» выявили пониженную переносимость фрустрации потребностей со стороны окружающих. Вместе с тем уменьшение выраженности депрессивной симптоматики способствовало реадаптации больной, восстановлению доболезненного уровня личности, появлению адекватных жизненных планов и стратегий их реализации.

Таким образом, состояние больной можно квалифицировать как биполярное аффективное расстройство, депрессивный эпизод умеренной тяжести без соматических симптомов. Характеристики депрессивной триады и выраженность апатических расстройств позволили отнести это наблюдение к апатическому подтипу.

4.3. Клиническая характеристика пациентов с апато-тоскливым подтипом депрессивных расстройств

Депрессии, в аффективном звене которых наряду с ведущим апатическим аффектом отмечались тоскливые включения, были зафиксированы у 18 больных: из них у 7 мужчин (39 %) и 11 женщин (61 %). 3 наблюдения (16,7 %) квалифицировали как биполярное аффективное расстройство, 12 наблюдений (66,6 %) – как реккурентное, 3 случая (16,7 %) – как депрессивный эпизод.

Возраст пациентов составлял от 31 до 45 лет, средняя длительность заболевания 48,7 + 19,3 месяцев, средний возраст начала заболевания от 28 до 40 лет.

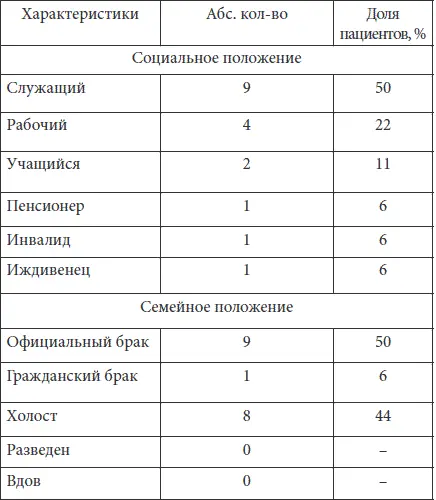

В целом можно было отметить относительно благополучное социальное положение больных: 83 % из них работают или учатся, 56 % состоят в браке (табл. 9).

Таблица 9. Социальное и семейное положение пациентов с апато-тоскливым подтипом ДР (n=18)

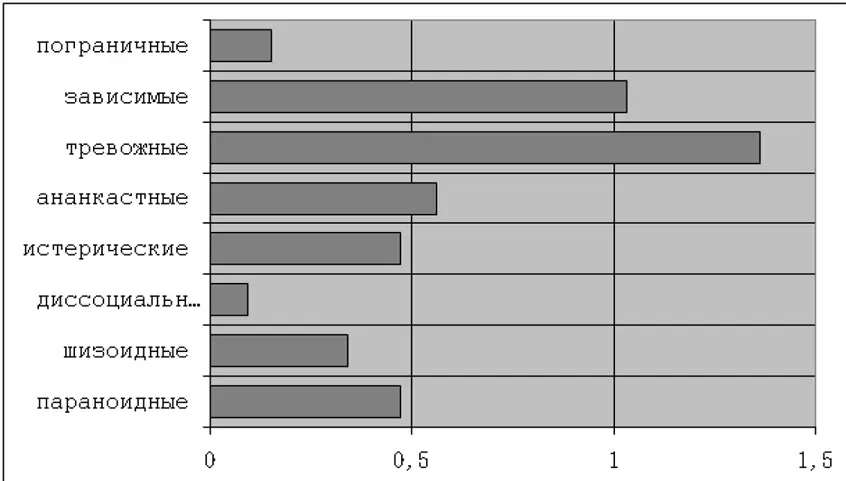

Анамнестические данные позволили выявить присущие данному подтипу преморбидные черты личности, представленные на рис. 9.

Рис. 9. Личностные характеристики больных с апато-тоскливым подтипом ДР (n=18)

Была отмечена значительная выраженность тревожных и зависимых черт у этих пациентов, проявлявшихся в уклонении от принятия решений, ощущении собственной беспомощности, острой необходимости ответственного участия других людей в жизни больных. Апатия переживалась как запустение, как недостаточность силы чувств. Их выраженная поверхностность препятствовала привычному для этого подтипа способу установления контакта через умеренную самодраматизацию и демонстративность эмоциональных проявлений.

Характерная повышенная ранимость у таких больных трансформировалась в идеи самообвинения, с одной стороны, и в усилении недоверия к проявлению участия посторонними – с другой. Острая необходимость в других и одновременное недоверие к ним проявлялись дисфорией, негативизмом и способствовали углублению идей самообвинения, основным содержанием которых являлось ощущение вины за болезненное состояние, за потерю привлекательности для других.

Таблица 10. Наследственная отягощенность у больных с апато-тоскливым подтипом ДР (n=18)

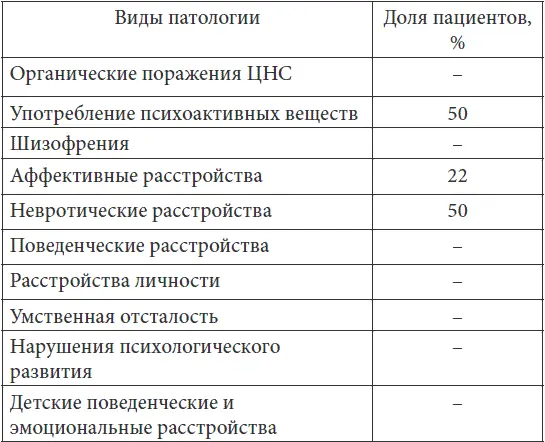

Наследственную отягощенность оценивали на основании данных анамнеза о трех поколениях. Как видно из табл. 10, наиболее часто родственники больных страдали от злоупотребления психоактивными веществами (50 %). Столь же часто встречались невротические расстройства (50 %), реже – аффективные расстройства (22 %).

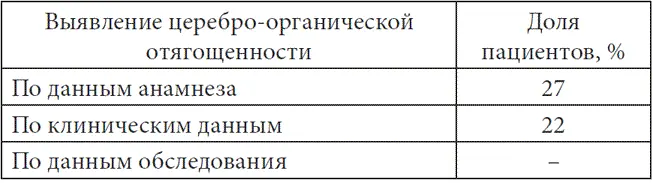

Как представлено в табл. 11, церебро-органическая отягощенность анамнестически отмечалась в 27 % наблюдений, в 22 % выявлялись клинические признаки (плохая переносимость вестибулярных и температурных нагрузок), однако на момент исследования инструментальными методами органические нарушения не регистрировались.

Таблица 11. Церебро-органическая отягощенность у пациентов с апато-тоскливым подтипом ДР (n=18)

Оценка наблюдаемого депрессивного состояния показала, что, по данным шкалы депрессии Монтгомери-Асберга, среднее суммарного балла составляло на момент поступления 22,1 + 4,1 (рис. 10). Уровень показателя свидетельствовал об умеренной выраженности депрессивного эпизода у большинства пациентов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: