Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, ведущая роль в цепи обратной связи (так же как и в цепи прямой связи) принадлежит зрительным сигналам. Именно они осуществляют регуляцию глазодвигательной системы по положению. Что же касается кинестетических сигналов, то их роль, по-видимому, состоит в торможении движения и регулирования по производной, т. е. по скорости.

Следящая система и программирование движений глаз

Согласно выдвинутой гипотезе, глазодвигательный аппарат работает как следящая система с замкнутым контуром регулирования. Это показано при исследовании элементарных движений глаз. Однако вряд ли можно распространять принцип следящей системы на сложные движения. Несомненно, выбор точек фиксации в поле зрения (если в нем находится более двух точек), последовательность осмотра сложных объектов, определение маршрута движений глаз, глазомерные операции осуществляются по определенным программам. Программа формируется на основе той или иной задачи (и для ее реализации) и определяет качественное поведение глазодвигательной системы.

Таким образом, в механизме регулирования глазодвигательной системы можно видеть два основных уровня. Первый, исходный, уровень подчиняется наиболее простым и универсальным принципам – принципам следящей системы. Второй уровень – это уровень программированных движений. Между ними нет, конечно, непроходимой границы. Второй уровень формируется на основе первого, когда в управляющую систему вводятся дополнительные условия и ограничения [10] С точки зрения теории автоматического регулирования принципы следящей системы являются наиболее универсальными. При наложении некоторых ограничений эта система может работать как программированная.

. Программа определяет последовательность элементарных движений (скачков), но динамические характеристики каждого из них подчиняются принципам следящей системы.

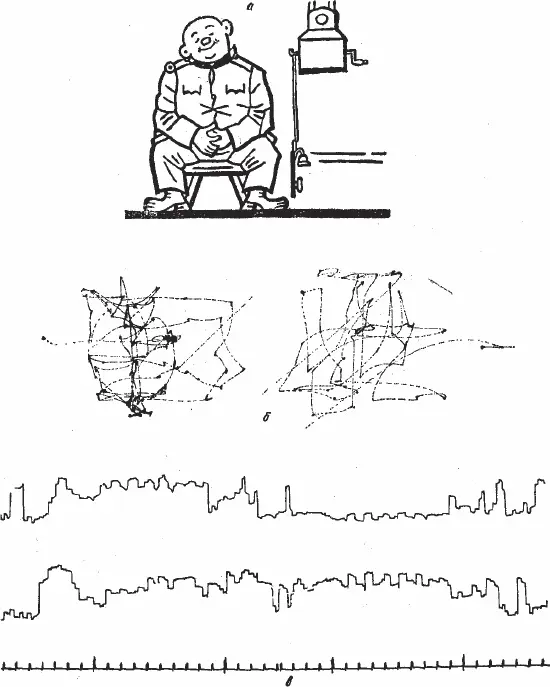

Весьма иллюстративным материалом могут быть записи движений глаз при выполнении задач рассматривания картин (рисунке 1.26 а). Изменение смысловой оценки ситуации приводит к качественному изменению последовательности движений глаз. На рисунке 1.26 б показано, как смещается центр фиксации глаза в зависимости от решаемой задачи. Однако динамические характеристики элементарных движений не изменяются ни произвольно, ни непроизвольно. На рисунке 1.26 в показано движение глаз (скачки) при решении задач (временная развертка).

Рис. 1.26. Траекторная запись движений глаз и запись при временной развертке в зависимости от смысловой оценки тестового изображения

Таким образом, глазодвигательную систему можно представить как многоконтурную. Ее исходный контур регулирования (уровень) реализуется в соответствии с принципами следящей системы (апериодическое звено второго порядка), а цель регулирования и маршрут движений задаются более высокими уровнями. Как показали эксперименты, описанные в предыдущем разделе статьи, весьма важным условием формирования программы является достаточно широкое поле зрения. В условиях «узкого поля» программа не формируется.

Вопрос о соотношении указанных уровней регуляции весьма сложен. Его исследование требует разработки и специальных методических приемов, позволяющих разделить разные уровни регуляции. Эти приемы должны снять непроизвольные движения глаз, не связанные с решением задачи, предлагаемой испытуемому, и вместе с тем обеспечить возможность регистрации активности, характеризующей деятельность наблюдения при решении сложных зрительных задач (поиска, оценки, расстояний, опознания и т. д.).

Одним из подходов может быть методика стабилизации изображения, которая позволяла бы непрерывно воспринимать тестовое изображение и одновременно регистрировать перемещения внимания испытуемого.

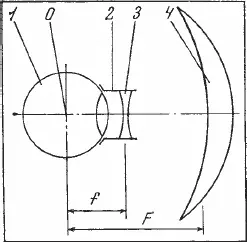

Рис. 1.27. Схема установки для оптической стабилизации изображения реальных объектов

1 – глазное яблоко; 2 – присоска; 3 – отрицательная линза; 4 – положительная линза; F, f – фокусное расстояние линз

В лаборатории проблем зрительного восприятия Института психологии АН СССР была отработана и реализована методика стабилизации оптических изображений [119] применительно к задачам зрительного восприятия.

Принцип этой методики заключается в следующем. На глазной присоске устанавливалась короткофокусная рассеивающая линза (рисунок 1.27) так, что фокус ее совпадал с центром вращения глаза. Перед глазом устанавливалась вторая, собирающая, линза, которая может быть выполнена в виде очков. Ее фокус совмещался с фокусом первой линзы и, следовательно, с центром вращения глаза. Поскольку фокусы линз (в данном случае ахроматических) совмещены, их суммарная оптическая сила близка нулю. Критерием совмещения фокусов обеих линз служит резкость видимого изображения.

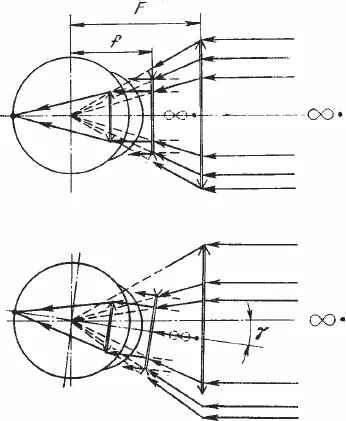

Когда рассматриваемый объект представляет собой светящуюся точку и находится достаточно далеко (рисунок 1.28), идущий от него пучок лучей можно считать параллельным. Если бы не было рассеивающей линзы и преломляющих сред глаза, то изображение точки находилось бы в фокусе первой, собирающей, линзы, т. е. в центре вращения глаза. При поворотах глаза положение такого изображения относительно сетчатки постоянно.

Рис. 1. 28. Схема построения изображения на сетчатке для бесконечно удаленного объекта при оптической «стабилизации»

Изображение точки, полученное с помощью первой, собирающей, линзы, будем рассматривать далее как предмет (источник света) для второй, рассеивающей, линзы. Поскольку фокусы обеих линз совмещены, после прохождения лучей через вторую линзу возникает мнимое изображение светящейся точки в бесконечности. Именно это изображение и рассматривается глазом. С одной стороны, при любых движениях глаза рассеивающая линза преобразует пучок лучей от неподвижного относительно глаза объекта (изображение точки в собирающей линзе). С другой стороны, сама линза жестко скреплена с глазом, т. е. неподвижна относительно него. В результате возникает эффект стабилизации изображения относительно сетчатки. В отличие от обычного метода стабилизации, где сам тест-объект неподвижен относительно глаза, в предлагаемом методе неподвижно мнимое изображение объекта, которое и рассматривается глазом.

Все вышеизложенное справедливо и для близко расположенного от глаза предмета, т. е. для непараллельных пучков света. В этом случае изображение точки в собирающей линзе находится не в ее фокусе и, следовательно, при движениях глаза изменяет свое положение, перемещается относительно сетчатки. Однако это изображение располагается на точно таком же расстоянии и от фокуса рассеивающей линзы (фокусы линз совмещены). За счет этого при движениях глаза происходит оптическая компенсация возникающих перемещений изображения, получаемого в первой линзе. В оптическом смысле происходит как бы сдвиг центра вращения глаза на величину, равную сдвигу изображения относительно совмещенных фокусов линз. Следовательно, все рассуждения, проведенные для параллельных пучков света, остаются справедливыми. Соответствующие оптические построения представлены на рисунке 1.29.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: