Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При использовании описываемого метода процесс зрения не нарушается, т. е. полной, абсолютной стабилизации не наступает. Предварительные эксперименты показали, что при сохранении нормального зрительного восприятия функцию произвольных движений глаз берут на себя движения головы, производящие фактически перемещение центра фиксации. При закреплении оптической стабилизирующей системы на голове наблюдатель воспринимал окружающее пространство (тестовый объект) смещающимся вместе с глазом. Попытка сменить точку фиксации или перевести взгляд с одного места изображения на другое сопровождалась поворотом головы в сторону стимула.

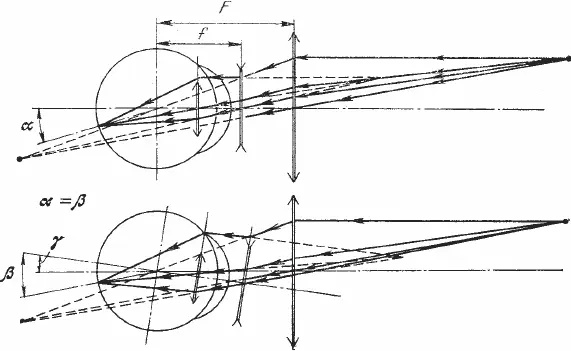

Рис. 1.29. Схема построения изображения на сетчатке для близко расположенного объекта при оптической «стабилизации»

Эти эксперименты показывают, что ограничение зрительной обратной связи в глазодвигательном аппарате приводит к изменению характера ее реакций и перестройке системы зрительной ориентации и наведения. Такая перестройка осуществляется довольно быстро (в течение 5–10 сек), что вряд ли могло бы произойти в случае существования жесткой глазодвигательной программы.

Можно предполагать, что зрительные сигналы обратной связи являются важнейшим условием не только регуляции элементарных движений глаза, но также формирования, реализации и коррекции программы [11] Вопрос о соотношении уровней регулирования движений глаз требует, конечно, дальнейших исследований.

.

Результаты исследования позволяют отнести глазодвигательную систему (исходный уровень ее регуляции) к типу следящих с замкнутым контуром регулирования. Нам представляется, что предлагаемая модель вполне объясняет, почему невозможно произвольное управление скоростью сигнала.

Исследуя зрительную фиксацию, Глезер [70, 71] пришел к выводу, что она осуществляется простой следящей системой, работающей по принципу устранения ошибки.

Принцип следящей системы реализуется и в условиях зрительного прослеживания сигнала, совершающего возвратно-поступательное и синусоидальное движения.

Возможно, что дрейфовые движения и небольшие скачки, прерывающие дрейф, также подчиняются принципам, лежащим в основе работы следящей системы. Можно предположить, что неупорядоченный характер дрейфа обусловлен, с одной стороны, случайными изменениями оптической и кинестетической стимуляций, а с другой – не столь случайными флуктуациями чувствительности зрительной системы.

Таким образом, во всех основных проявлениях на исходном уровне глазодвигательная система работает по принципам следящей.

Характеристики элементарных движений глаз определяются прежде всего зрительной стимуляцией. Именно они (в цепи как прямой, так и обратной связи) регулируют систему по положению. Кинестезия, по-видимому, выполняет функции регулирования по скорости, а также торможения.

Следящая система, управляющая движениями глаз, может быть описана в терминах теории автоматического регулирования.

Предложенная модель относится к исходному (первому) уровню регулирования. На более высоких уровнях движения глаз управляются программой, которая обеспечивает упорядоченность элементарных движений в пространстве и времени (прежде всего маршрут осмотра объектов). Программа определяется задачей, решаемой человеком.

В целом механизм, регулирующий движения глаз, представляет собой, по-видимому, многоуровневую, иерархически построенную систему с переменной структурой и большими возможностями переключений. В каждом конкретном случае задача, решаемая человеком, выступает в роли того системообразующего фактора [14], который определяет структуру и динамику управляющего механизма в данных условиях.

Взаимодействие рук в процессе ощупывания

Общая характеристика бирецепции

В предыдущей главе рассматривался процесс формирования образа в условиях мономануального (одноручного) осязания. Между тем одной из особенностей гаптики, так же как и других сенсорных систем, является парность одноименных рецепторов (бирецепция).

В нормальных условиях зрение обычно осуществляется двумя глазами, слушание – двумя ушами, обоняние – двумя ноздрями, осязание – двумя руками.

В психологии и физиологии накоплены многочисленные факты, раскрывающие значение бирецепции в отражении объективной действительности. Особенно много исследований посвящено бинокулярному зрению. Экспериментально доказано, что абсолютная и различительная чувствительность бинокулярного зрения выше, чем монокулярного. Превосходство бинокулярного зрения над монокулярным особенно ярко проявляется в условиях восприятия под малым углом зрения.

Бинокулярное поле зрения (а поле зрения является одним из важнейших условий протекания зрительных ощущений и восприятий) совершеннее монокулярного.

Общеизвестными являются факты, свидетельствующие о взаимодействии обоих глаз в процессе формирования зрительных ощущений и восприятий. Это – факты бинокулярного смешения цветов и бинокулярного контраста. Сюда же относятся факты изменения чувствительности одного глаза после специального раздражения другого.

Исключительное значение взаимодействие глаз имеет для отражения объемности и локализации воспринимаемого предмета в пространстве. Если отражение освещенности, цвета и контура предметов может осуществляться как монокулярно, так и бинокулярно, то отражение глубины пространства, перспективы (а следовательно, и локализации предмета в пространстве) и отражение объемности тела – преимущественно бинокулярно.

При бинокулярном зрении воспринимаемый предмет проецируется дважды: на сетчатку правого и на сетчатку левого глаза, причем контуры обеих проекций несколько отличаются друг от друга, что зависит от угла, образованного зрительными осями глаз. Различие контуров проекций тем больше, чем ближе к глазу расположен воспринимаемый предмет. Несмотря на то что на сетчатках глаз возникают две различные по контурам оптические проекции предмета, в сознании формируется единый целостный образ одного объемного предмета.

Как показывают данные физиологической оптики, различение объема возможно лишь в том случае, если параллельные лучи света раздражают так называемые диспаратные точки сетчатки обоих глаз. При раздражении корреспондирующих точек сетчатки объемный предмет воспринимается как плоский (кажется плоским). Чрезмерная разность местоположения раздражаемых точек приводит к двоению образа. Для возникновения единого целостного образа объемного предмета необходима умеренная диспаратность. Регулирование величины диспаратности в зависимости от удаления и приближения предметов осуществляется механизмами конвергенции и дивергенции глаз. Эти механизмы играют существенную роль в определении местоположения предмета (локализации) относительно наблюдателя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: