Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В экспериментах второй серии измерялась скорость движений глаз при углах рассогласования от 2 до 6° и яркостях стимула от 10 до 200 апостб.

Эксперименты первой серии показали, что при стабилизации стимула относительно сетчатки характер движений глаз существенно отличается от условий свободного рассматривания. Если при свободном рассматривании перевод взгляда с точки на точку осуществляется скачком, то в условиях стабилизации движение глаза приобретает характер скольжения с относительно небольшой угловой скоростью. При этом в начальный момент (10–15 мсек) движение начинает развиваться как скачок, т. е. наблюдается нарастание скорости, но затем движение переходит в скольжение с постоянной скоростью. Величина движения для условий стабилизации не зависит от угла рассогласования и ограничивается только временем, в течение которого видимый стимул «выцветает» и исчезает (2–3 сек.). Глаз при скольжении движется до тех пор, пока испытуемый видит стабилизированный стимул. Величина поворота глаз превосходит угол рассогласования в 3–5 раз. С исчезновением стимула глаз останавливается и возвращается в исходное положение.

Полученные данные не согласуются с гипотезой программированного движения, согласно которой программа формируется во время латентного периода или во время промежуточной фиксации. Поскольку в наших экспериментах испытуемый не имел никакой информации о характере предъявляемого стимула, естественно было бы ожидать, что формируемая программа движения и в условиях свободного рассматривания, и в условиях стабилизации должна быть одной и той же. В обоих сравниваемых условиях мы наблюдали бы сходные по своим характеристикам движения (скачки). Между тем по своему характеру движения оказались существенно различными: в условиях свободного рассматривания – скачок, в условиях стабилизации – скольжение.

С позиции гипотезы программированного движения следовало бы также ожидать, что в условиях стабилизации переходу скачка в скольжение должны предшествовать коррекция и перестройка сформированной в течение латентного периода программы, а значит, и остановка глаза (промежуточная фиксация). Между тем переход осуществлялся непосредственно – никаких промежуточных фиксаций мы не наблюдали.

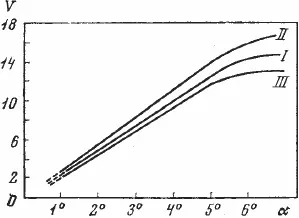

Рис. 1.3. Изменение скорости «скользящих» движений в зависимости от угла рассогласования

I – в горизонтальной плоскости; II – в вертикальной плоскости; III – в вертикальной плоскости вниз

Как показали эксперименты, скорость скольжения (V) зависит от угла рассогласования: с возрастанием этого угла от 1 до 6° она увеличивается от 3 до 15 град/сек (рисунок 1.3). При дальнейшем возрастании угла рассогласования она не увеличивается оставаясь на уровне 15–17 град/сек, т. е. указанная зависимость проявляется только в определенных пределах (при углах рассогласования 1–6°).

Такое ограничение в отношении углов рассогласования пока не нашло достаточно четкого объяснения, однако можно предположить, что вопрос связан не с предельными углами рассогласования, а с максимальной скоростью скольжения, определяемой характеристиками системы.

Поскольку в условиях стабилизации стимул в течение всего времени эксперимента проецируется на одно и то же место сетчатки, в ходе скользящего движения глаза происходит его постепенное потускнение вплоть до полного исчезновения, т. е. видимая яркость стимула уменьшается до нуля. Как отмечалось, время исчезновения видимого стимула определяет величину скользящего движения.

Естественно, возникает вопрос о том, не оказывает ли видимая яркость стимула влияния и на другие характеристики скользящего движения и, прежде всего, на его скорость.

Для выяснения этого вопроса и была проведена вторая серия экспериментов, методика которой описана выше.

Как показали предварительные эксперименты этой серии, при изменении яркости стимула изменяется и скорость скользящих движений. Вместе с тем выяснилось, что скорость этих движений связана не с абсолютной величиной стимула, а с ее ощущением, зависящим от чувствительности глаза в данный момент. Так, после темновой адаптации скорость скользящих движений была больше, чем без нее, но использование экранов с различным альбедо при небольшом фоновом освещении не приводило к изменению скорости. Поскольку при смене экранов с различными коэффициентами отражения яркость стимула и фона изменялась в одно и то же число раз, естественно было предположить, что основное влияние на скорость движения глаза оказывает не яркость стимула, взятая сама по себе, а ее отношение к яркости фона.

В связи с этим в методику эксперимента было внесено некоторое изменение: регулируя фоновую яркость при помощи внешнего осветителя и нейтральных светофильтров (с коэффициентом пропускания 1,18 и 2,65), мы изменяли контраст. Когда фоновый осветитель выключался, контраст был максимальным и стимульная точка воспринималась как максимально яркая. При стабильной яркости стимульной точки в 200 апостб. яркость фонового экрана менялась от 0 до 150 апостб. Всего использовалось пять градаций контраста.

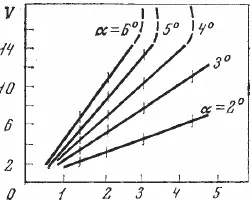

Эксперименты показали, что с увеличением контраста стимульной точки по отношению к фону скорость скользящих движений глаза увеличивается (рисунок 1.4). Однако эти изменения наблюдаются лишь для углов рассогласования до 6°. Как и в первой серии экспериментов, максимальная скорость скользящих движений оказалась 15–17 град/сек.

При больших относительных яркостях стимула (300–350 апостб.) скользящее движение превращается в скачок. Переход движения глаза к саккадическому режиму показан штриховой линией (см. рисунок 1.4). Для каждой величины угла рассогласования такой переход возникает лишь при определенной относительной яркости стимула. Обращает на себя внимание то, что величина скачков возрастает с увеличением этой относительной яркости. Время остановок при саккадических движениях составляет 50–100 мсек, т. е. оно меньше времени фиксации при свободном рассматривании. Произвольное изменение скорости как скользящих, так и саккадических движений невозможно. Невозможно и произвольное изменение длительности остановок между скачками.

Рис. 1.4. Зависимость скорости «скольжения» глаза (V град/сек) от относительной яркости стимула для различных углов рассогласования (lg (I осв / I фон))

Данные изложенных экспериментов позволяют сделать заключение о том, что основными детерминантами элементарых движений глаз являются угол рассогласования (видимое расстояние между центральной точкой фиксации и стимулом и относительная яркость стимула), т. е. движения глаз детерминируются зрительной стимуляцией. Указанные детерминанты выявлены в условиях стабилизации стимула относительно сетчатки, но их действие, хотя и осложненное многими факторами, проявляется также и в условиях свободного рассматривания. Так, зависимость максимальной скорости скачка от угла рассогласования обнаружена в экспериментах Ярбуса и др. [119]. Зависимость латентного периода саккадических движений и их развития во времени от яркости стимула и его контраста по отношению к фону выявлена в ряде экспериментов [123, 126]. Очевидно, в основе исходного уровня регуляции движений глаз лежит рефлекторный механизм, близкий по типу к безусловно-рефлекторному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: