Коллектив авторов - Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления

- Название:Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Издательство «Питер»

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91180-445-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления краткое содержание

Кроме того, материалы данного пособия могут быть полезны всем, кто по роду своей деятельности работает с детьми: руководителям образовательных и специальных детских учреждений, воспитателям, учителям, социальным работникам. Книга может быть использована и как пособие при подготовке специалистов для работы в детских учреждениях и учреждениях социальной защиты.

Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

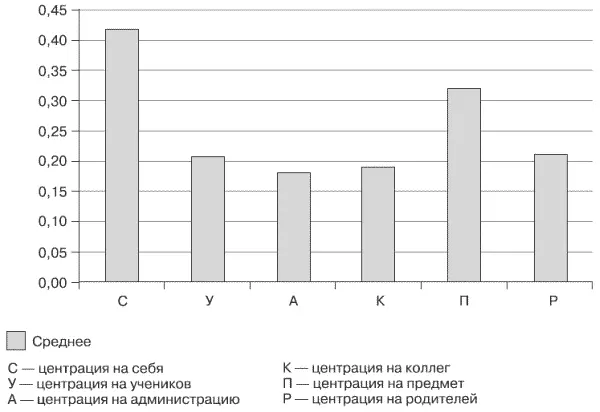

Результаты исследования эмоциональных предпочтений учителя в педагогическом процессе показали доминирование эгоистической и предметной центрации: наиболее привлекательны для учителя он сам и преподаваемый им предмет (рис. 1).

Исследованием показано также, что принятие учителем себя на эмоциональном уровне определяет позитивное отношение учителя к коллегам по работе (коэффициент корреляции по Спирмену r = 0,39), учащимся ( r = 0,39) и их родителям ( r = 0,43), к преподаваемому предмету ( r = 0,37). Принятие учеников связано с принятием администрации школы ( r = 0,35), коллег по работе ( r = 0,44) и преподаваемого предмета ( r = 0,57).

Результаты факторного анализа особенностей самосознания педагогов с точки зрения сложности, внутренней ясности, согласованности и целостности «Я-концепции» показали, что существуют три основных типа профессионального самосознания педагога:

– первый характеризует учителя, признающего сложность, многоплановость и уникальность своей натуры, ответственность за собственную судьбу, интерес к своему внутреннему миру. Многообразие социальных ролей у такого педагога сочетается с принятием себя в целом;

– второй описывает педагога, для которого характерно сочетание признания своей непохожести на других людей с непринятием себя, с отсутствием самоинтереса, с ожиданием негативного отношения к себе со стороны других людей;

– третий описывает учителя, внутренний мир которого не отличается богатством красок и оттенков. Отсутствие интереса к самому себе и к другим людям, недифференцированное представление о себе и о других людях – характерная особенность этого педагога. Учитель не способен оценить сильные и слабые стороны своего Я, характеризуется ролевой неопределенностью.

При этом у учителя наблюдается существенное рассогласование когнитивной и поведенческой составляющей самосознания. Он представляет себя обладающим ненасильственными диалогическими стилями взаимодействия с учащимися, однако реальное поведение учителя отличается авторитарностью и функционально-ролевой насыщенностью. Поведенческие установки учителя противоречат друг другу: робость и неуверенность в себе дисгармонично сочетаются с агрессивными проявлениями.

Анализ особенностей самосознания педагогов и их поведения на уроке показал, что одномерность самовосприятия и негативное самоотношение учителя проявляется в увеличении количества прямых угроз и негативных оценочных реакций на уроке.

Оценка коммуникативного потенциала учителя показывает неоднородность в выраженности различных компонентов. Учителя излишне эмпатийны, что в соответствии с низким регулятивным потенциалом в обычных ситуациях провоцирует эмоциональные срывы и приводит к эмоциональному сгоранию. Тенденция к присоединению, сокращению межличностной дистанции значительно ниже у учителей, чем популяционная норма, а сензитивность к отвержению выше, что определяет высокую внутреннюю тревожность и негативизм учителя.

В литературе приводятся данные о влиянии установок учителя на развитие внутренней мотивации учения у школьников, о взаимосвязи самосознания учителя и самосознания учащихся. Наши исследования взаимообусловленных отношений учителя и учащихся разных возрастных групп показали следующее:

– принятие учителем себя на аффективном и когнитивном уровнях может быть связано как с принятием, так и с непринятием учащихся, непринятие учителем себя в подавляющем большинстве случаев означает непринятие ученика;

– ученики тех учителей, которые низко оценивают успешность класса, также низко или индифферентно оценивают референтность этого учителя для себя и его влияние на их самооценку; ученики тех учителей, которые высоко оценивают успешность учеников, в большинстве случаев отмечают сильное позитивное влияние на их самооценку;

– сложность и многообразие внутреннего мира педагога, интерес к себе и к другим людям, положительное восприятие себя и другого способствует развитию субъектности у школьников. Ученики проявляют желание узнать и понять многое о себе и о других, принять себя и другого в его индивидуальном своеобразии. У них появляется уверенность в своих силах и ответственность за собственную судьбу;

– неуверенность в себе и негативизм учителя порождает пассивность и неуверенность учащихся не только на уроке при решении учебных задач, но и в определении своего жизненного пути;

– внутренний отход учителя от школы, его безразличие к судьбам учеников формирует у школьников неопределенность в восприятии другого человека и нежелание понимать и принимать себя и других людей; узость кругозора и стереотипность педагога во взглядах на человека служит источником негативизма у школьников по отношению к другим людям и к самим себе.

Изучение стилей общения педагогов с учащимися, типологизированных по степени контроля и характеру эмоционального отклика на взаимодействие, показало, что попустительски-доброжелательный, попустительски-негативный и авторитарно-негативный стили характерны для подавляющего большинства педагогов (83 %).

Таким образом, результаты эмпирических исследований показали, что личностные и профессиональные особенности педагога не отвечают задаче создания безопасной школьной среды и не только не могут блокировать проявления насилия в школе, но и сами порождают агрессивные и насильственные действия.

Глава 3. Школьная тревожность и школьное насилие

Школьное насилие относится к так называемому институциональному насилию и может иметь вид физического, сексуального и психоэмоционального насилия. Источниками насилия в школе могут выступать старшие дети по отношению к младшим, педагоги по отношению к учащимся. Природа насильственных действий со стороны взрослых и сверстников по отношению к ребенку остается до конца неизученной. Однако уже сегодня можно утверждать, что совершение насильственных действий детьми по отношению к другим детям напрямую связано с их собственным психологическим неблагополучием: как правило, в основе жестокого поведения детей и подростков лежит собственный травматический опыт. Причины насильственных действий учителя по отношению к детям гораздо сложнее и многообразнее. Это и все та же собственная психологическая травма, и синдром эмоционального выгорания в результате высокого нервно– и энергоемкого труда, и отсутствие должного уровня навыков конструктивного взаимодействия, и недостаточный уровень профессиональной компетентности. Немало учителей стремятся модернизировать процесс обучения, ищут новые формы подачи материала, пытаются создать непринужденную атмосферу на уроке, вовлечь учеников в творческий процесс, развить у них самостоятельное мышление. Однако при столкновении с суровой реальностью на уровне класса, например провокаций отдельных учеников, они вынуждены отказаться от формы преподавания, основанной на идее солидарности и диалога, и вернуться к авторитарному стилю поведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: