Дмитрий Шустов - Аутоагрессия, суицид и алкоголизм

- Название:Аутоагрессия, суицид и алкоголизм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-89353-154-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шустов - Аутоагрессия, суицид и алкоголизм краткое содержание

Книга будет полезна психологам, медицинским и социальным работникам, сталкивающимся с проявлениями аутоагрессии, суицида и алкоголизма.

Аутоагрессия, суицид и алкоголизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Алкогольная болезнь делает достаточно условными всякие попытки сравнения «причины – мотива – повода» алкогольного и неалкогольного контингентов. Это связано с тем, что структура алкоголизма выступает и как глубинный фон неблагополучия, и как мотив, связанный с перипетиями клиники (отсутствие опохмеляющей дозы или развитие депрессии), и как разрешающий «фактор последней капли» (Бехтерев, 1912) (факт принятия алкоголя перед смертью). В контексте этих рассуждений мы сгруппировали материал, учитывая антисуицидальные системы (см. гл. 1 – системы выживания). При этом для больных алкоголизмом оказалась наиболее значимой «патология» в психологической сфере, а наименее значимой – ценностная сфера.

Интересен факт отсутствия патологии соматической сферы у алкоголиков, несмотря на то, что этиловый алкоголь как метаболический яд вызывает известные тяжелые органные поражения.

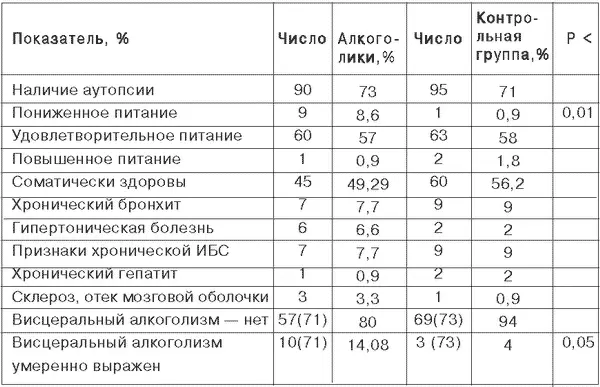

В таблице 8 приведены данные, характеризующие контингент фатального суицида с точки зрения соматического состояния.

Таблица 8

Таблица 8 демонстрирует, что 49,29 % больных алкоголизмом и 56 % лиц контрольной группы были признаны здоровыми в соматическом отношении людьми. Только 12,67 % алкоголиков и 5,49 % лиц контрольной группы имели хронические заболевания. Двое больных алкоголизмом имели тяжелые онкологические заболевания. Обращает на себя внимание некоторое преобладание больных гипертонической болезнью в группе алкоголиков и больных ИБС в контрольной группе (возможно, в связи с возрастом). Не было найдено различий между группами и по заболеваниям желудочно-кишечного тракта и степени развития атеросклероза.

Сообщения ряда авторов (см., напр.: Амбрумова, Руженков, 1997) о наличии язвенной болезни как факторе риска аутоагрессивного поведения характеризуют в большей степени феномен парасуицида, нежели завершенного суицида. Только при оценке комплекса изменений по критерию «висцеральный алкоголизм» было отмечено статистически достоверное отличие между группами («висцеральный алкоголизм» умеренной степени выраженности). Обращает на себя внимание и статистически достоверное преобладание лиц с пониженным питанием в группе больных алкоголизмом, что косвенно отражает социальный состав этой группы.

Таким образом, характеризуя феномен завершенного суицида, в частности, у больных алкоголизмом, следует отметить высокую частоту трагической смертности соматически здоровых людей. Еще в 1898 г. Платен («Психология больного») отмечал как характерную черту хронически больных людей, что «даже наиболее нетерпеливые… покоряются своей судьбе, и самоубийства при хронических болезнях встречаются сравнительно редко». Автор объяснял это тем, что болезнь заставляет человека усиленно заботиться о себе: человек привыкает постоянно оберегать себя, и самоубийство в таком случае совершенно неожиданно, противоречит всем приобретенным в течение долгой болезни привычкам.

3.2.1. Трансакционный анализ

В качестве базовой философской психотерапевтической школы нами был выбран трансакционный анализ (ТА) как одна из эффективных терапевтических и объяснительных моделей современной психотерапии.

ТА как система психотерапии для личностного роста и личностных изменений стала известна широкой общественности после выхода знаменитой книги Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» («Games people play», 1964). В представлении Берна ТА отличает оригинальное понимание структуры личности и ее функционального выражения в каждый отдельный момент времени (принцип эго-состояний «Родитель – Взрослый – Ребенок» см. рисунок 4), оригинальное понимание структурирования человеком длительных временных отрезков (понятия времяпрепровождения, работы, манипуляционных игр и сценариев жизни), а также внедрение в практику эффективной формы взаимодействия «терапевт—клиент», названной контрактным методом («контракт на изменение»).

Р – эго-состояние Родителя

В – эго-состояние Взрослого

Ре – эго-состояние Ребенка

В настоящее время ТА развивается в рамках трех больших психотерапевтических школ (Stewart, Joines, 1987). Одна из них – «классическая школа» Берна. Психотерапия проводится преимущественно в группах в форме «терапевтического обучения» с последовательным использованием структурного, функционального анализов, анализов трансакций, игр и сценариев для достижения личностной автономии при условии изменения клиентом проблемного поведения. В широком смысле – на первых этапах это когнитивная психотерапия, ориентированная на достижение интеллектуальных озарений – «инсайтов», когда терапевт и клиент «разговаривают» на одном, понятном тому и другому, а потому исключающем двойные толкования языке ТА. С точки зрения классической школы, важная роль отводится умению терапевта давать клиенту новые Родительские послания. При этом, как считает Патрисия Кроссман (Crossman, 1966), психотерапевт должен уметь давать клиенту столь сильные «разрешения», что они способны перекрывать послания биологических родителей клиента. Чтобы сделать это, терапевт должен быть в глазах клиента более сильной фигурой, чем его Родители, а также быть способным обеспечить клиенту защиту в том случае, если он будет чувствовать дискомфорт или дистресс, отказываясь под влиянием терапевта следовать Родительским предписаниям. Подобный подход подвергся критике со стороны некоторых терапевтов (Holloway, 1974) на том основании, что клиент, получая новое Родительское разрешение, «носит терапевта в кармане», а значит, он не свободен в своем выборе, который можно было бы достигнуть путем перерешения, когда клиент может решить начать «новую жизнь».

Другая школа – «школа перерешения» (Goulging, Goulging, 1979), синтезировавшая теорию ТА и практику гештальт-терапии Фредерика Перлза. Авторы этого направления Роберт и Мэри Гулдинг считают, что решения, искажающие развитие, принимаются в раннем детском возрасте и закладываются в виде негативных предписаний в эго-состояние Ребенка в большей степени под влиянием эмоций, чем мышления. Вследствие этого в терапевтической ситуации, использующей метод возвращения к ранней травматической сцене, когда возможно «вспомнить», «пережить» травмирующее событие и «отказаться» от него. Понятно, что техника гештальт-терапии (метод двух стульев Перлза, фантазирование, работа со сновидениями) в работе с эмоциями наиболее конструктивна. Это эмоциональная психотерапия, позитивным образом преобразующая стрессовые эмоции. При этом важна реинтеграция первичной сцены и связанного с ней негативного материала во Взрослую часть личности пациента, что достигается использованием техник, адресующихся к мыслительным процессам. В работе по перерешению контракт не рассматривается как двустороннее соглашение между терапевтом и клиентом; это скорее соглашение клиента с самим собой, тогда как терапевт в этом процессе выполняет важную роль свидетеля. При этом терапевт не дает «Разрешения». Клиент находит его сам для себя, ориентируясь на свои внутренние силы. Терапевт выполняет роль поддерживающего окружения (в том числе вместе с другими членами терапевтической группы), демонстрирует «позитивную модель», технически обеспечивает протекание процесса перерешения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Шустов - Человек не устает жить [Повесть]](/books/1073117/vladimir-shustov-chelovek-ne-ustaet-zhit-povest.webp)